di Zoë Zajdlerowa

Introduzione (di Vincenzo Medde)

In questo articolo, dopo un’introduzione storica, viene pubblicato un capitolo del libro L’altra faccia della luna, che racconta l’esperienza terribile dei Polacchi deportati dai Sovietici in Urss nel 1939-1941.

La domenica notte tra il 16 e il 17 settembre 1939 le truppe sovietiche – l’Armata rossa e l’NKVD – invasero la Polonia orientale. I Tedeschi avevano già invaso e occupato la Polonia occidentale il 1° settembre. La duplice invasione e la spartizione erano l’esito degli accordi del Patto di non aggressione tra Nazisti e Sovietici del 23 agosto 1939, integrati e precisati poi nel Trattato tedesco-sovietico sui confini e l’amicizia del 28 settembre.

L’invasione e l’occupazione fino al giugno 1941 della Polonia orientale – circa 200.000 kmq, 13,7 milioni di abitanti, di cui il 38% polacchi (Paolo Morawski, Atlante politico della Polonia) – da parte dei Sovietici sarebbero state altrettanto devastanti, almeno fino al 1941, dell’occupazione nazista della Polonia occidentale; tant’è che tra il 1939 e il 1941 molti Polacchi e diecine di migliaia di Ebrei che all’arrivo dei nazisti si erano rifugiati nella Polonia orientale, chiedevano ora di tornare da dove erano fuggiti, pur di non sottostare ai Sovietici. Quei rifugiati ebrei dalla Polonia centro-occidentale furono deportati nel giugno 1940 in Urss (Grudzinska-Gross e Gross: 19; Morawski, Atlante politico della Polonia).

Insieme con l’Armata Rossa arrivò in forze l’NKVD, che in Urss aveva acquisito un’esperienza di violenza politica a quel tempo sconosciuta ai Nazisti. Durante il Grande Terrore del 1937-38 oltre seicentomila cittadini sovietici erano stati arrestati, fucilati e sepolti in fosse comuni, molti di più dei Polacchi uccisi dalle Einsatzgruppen dopo l’invasione del 1939 (Snyder, Terra nera: 157).

All’inizio dell’invasione, la distruzione dello Stato polacco ad opera dei Nazisti e dei Sovietici aveva generato una situazione caotica. I soldati dell’Armata Rossa picchiavano gli uomini fino a ucciderli per strappare loro i denti d’oro e stupravano le donne confidando nel fatto che tali violenze sarebbero state viste come “divertimenti di ragazzi”; i comunisti locali derubavano e uccidevano i Polacchi, in particolare funzionari e proprietari terrieri, senza dimenticare i vicini, rapinati durante pretestuose perquisizioni alla ricerca di armi (Snyder, Terra Nera: 159, 168).

In seguito, l’NKVD impose un ordine basato sulla violenza istituzionale e dall’alto. Il 5 dicembre 1939 fu organizzata la prima ondata di deportazioni. Nel febbraio successivo 139.794 persone vennero stipate su treni diretti ai gulag del Kazakistan sovietico. Molti Ebrei polacchi, accusati di capitalismo, furono deportati in aprile. Nei mesi successivi all’invasione sovietica furono deportati nei gulag 292.513 cittadini polacchi, ai quali si aggiunsero altri 200.000 circa arrestati nel corso di operazioni diverse. Il complesso dei deportati era costituito per il 60% da Polacchi, il 20% da Ebrei, il 10% da Ucraini, l’8% da Bielorussi (Snyder, Terra Nera: 160). Ma dei 78.339 deportati nel giugno del 1940 circa l’84% era ebreo (Snyder, Terre di sangue: 175).

Dopo l’attacco tedesco all’Urss nel giugno 1941 e la ripresa dei rapporti diplomatici con la Polonia nel luglio successivo, i Sovietici liberarono una parte dei deportati, tra i quali furono reclutati i soldati che formarono l’esercito del generale Władysław A. Anders. I soldati e le loro famiglie con i bambini (15-20.000, non è possibile fornire dati precisi [Grudzinska-Gross e Gross: XXV]), dalla base di evacuazione di Krasnovodsk sul Mar Caspio, passarono in Iran, dove le autorità britanniche provvidero a equipaggiare l’esercito e sfamare le famiglie, che furono successivamente distribuite nei campi-profughi di tutto il Medio Oriente controllato dai Britannici: Egitto, Palestina, Irak.

Le autorità militari e civili polacche, fin da subito dopo la liberazione, avviarono delle inchieste tra gli ex deportati in Urss tra il 1939 e il 1941 chiedendo loro di raccontare l’esperienza della deportazione e della prigionia. Furono così raccolte oltre ventimila testimonianze e 2300 racconti scritti dai bambini che avevano condiviso la terribile esperienza dei loro genitori. [Grudzinska-Gross e Gross: XX]

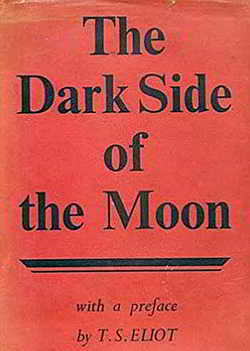

Un documentato racconto della deportazione dei Polacchi fu pubblicato a Londra nel 1946 con il titolo The Dark Side of the Moon, con la prefazione T.S Eliot e una breve nota di Elena Sikorska, vedova del generale Władysław Sikorski, Primo Ministro del Governo in esilio della Polonia. L’autore risultava anonimo, ma la nota di E. Sikorska indicava che il lavoro di documentazione era stato cominciato dal marito, il quale non poté portarlo a termine a causa della prematura morte in un incidente aereo. Il generale però aveva individuato una collaboratrice di fiducia, che continuò e portò a termine la documentazione lavorando a Londra negli archivi del governo in esilio. La collaboratrice e l’autrice del volume era Zoë Zajdlerowa, una scrittrice irlandese (figlia di un pastore protestante) che aveva sposato un cittadino polacco, Aleksandr Zajdler, e che all’epoca dell’invasione sovietica abitava in Polonia.

Zoë Zajdlerowa abbandonò la regione sotto occupazione sovietica rifugiandosi prima in Lituania e poi, nel 1940, in Gran Bretagna, ma nel corso della fuga dovette separarsi dal marito. Forse il timore che quest’ultimo potesse essere l’oggetto di rappresaglie indusse la Zajdlerowa a pubblicare sotto pseudonimo The Dark Side of the Moon. Questo, pur non essendo un saggio storico nel senso stretto del termine, si basò in larga parte sulle testimonianze dei deportati polacchi in Urss, cui la Zajdlerowa poté accedere forse per intercessione del generale Sikorski. È anche possibile che alcune di queste testimonianze siano state raccolte personalmente dall’autrice, che per un periodo si guadagnò da vivere come traduttrice ed era in contatto con gli emigrati polacchi in Gran Bretagna, fra cui dovevano esserci degli ex deportati. [Ferrara: 301]

Il libro venne pubblicato in Italia nel 1948 da Longanesi nella traduzione di Luciana Mancinelli.

Qui si seguito pubblichiamo il capitolo I treni, pp. 81-94 del volume.

(Cliccare sulle immagini per ingrandirle)

L’altra faccia della luna. I treni

di Zoë Zajdlerowa

I TRENI erano molto lunghi e parevano anche molto alti; perché raramente sostavano lungo le pensiline e l’occhio li misurava direttamente dal livello della terra. Più tardi, vennero anche usati treni polacchi; ma da principio vollero mandare soltanto lunghi e tipici treni russi di colore verde scuro, con gli sportelli che si aprivano direttamente negli scompartimenti, come si vedono nelle vetture della metropolitana. In ciascuno di questi vagoni, proprio sotto il tetto, si aprivano due piccole grate rettangolari, le uniche aperture attraverso le quali passavano l’aria e la luce, una volta chiusi gli sportelli.

L'interminabile fila di treni fermi che si snodava a perdita d’occhio era paurosa. I deportati venivano condotti alla stazione strettamente sorvegliati: di solito su autoblinde, oppure su slitte o piccoli carretti di contadini, di quelli che si usano per trasportare il concime. Una donna, del villaggio di Delatyn, ne dà la seguente descrizione. Era notte. Il piccolo villaggio al confine della foresta, affondato nella neve, di solito così tranquillo e silenzioso, fu improvvisamente svegliato da un suono forte di voci e dallo scalpiccio di gente sconosciuta. Come tutti gli altri inquilini della casa, sfiniti dalla veglia e dall’angoscia, la donna era assopita in un dormiveglia pieno d’incubi. Strappata da quello stato di semincoscienza, non riusciva a distinguere la realtà da un terribile sogno. Dopo la mezzanotte, ogni pochi minuti, ora questo ora l’altro inquilino provava a girare l'interruttore della luce elettrica. La luce elettrica, dalla fine di settembre, era stata tolta, ma ritornava, dopo mezzanotte, se c’erano arresti da fare. Allora un proiettore veniva acceso in mezzo alla strada principale del villaggio, per far chiaro alle pattuglie in ispezione o ai soldati della N.K.V.D. in giro per le case ad arrestare. Dopo mezzanotte, per ore e ore, interi convogli di slitte cariche di famiglie arrestate sfilarono davanti alla porta. C’erano 33 gradi sotto zero. All’alba passò una slitta dove sedevano Luisa, una guardia forestale e un amico della padrona di casa con tutta la famiglia: dietro a loro c’era un soldato della N.K.V.D. con la baionetta inastata. File di slitte continuarono a passare per tutto il giorno seguente. I vicini di casa nel vano delle porte pregavano. Il prete del villaggio, ritto su un piccolo terrapieno di fronte alla chiesa, tendeva una grande croce a quelli che gli passavano davanti e poi scomparivano: ed erano portati via.

I tetti delle vetture erano coperti di neve fresca, ma il terreno intorno era battuto e calpestato. I treni, gremiti di deportati, rimanevano fermi per intere giornate prima di partire, e le rotaie si coprivano di escrementi e della bava gialla e appiccicosa dell’urina che filtrava dagli assiti. Contro lo sfondo bianco si stagliavano le bizzarre figure delle sentinelle impellicciate. Di tanto in tanto si fermavano per battere i piedi per terra, cercando di riscaldarsi con uno strano movimento delle braccia. Ogni soldato portava la baionetta inastata al fucile.

Un'immensa folla intanto si accalcava da ogni parte, respinta dalle baionette. Non era permesso di oltrepassare la barriera, ma molti vi riuscivano lo stesso. E la confusione era tale che neppure i soldati distinguevano più i prigionieri dai paesani. Intere famiglie furono divise, i mariti dalle mogli, i bambini dalle madri che disperatamente li invocavano. La stazione risuonava di urla, di pianti e di nomi gridati su quello strepito. Molte relazioni, che ho sul tavolo, narrano di vecchi malati strappati al letto ancora avvolti nelle lenzuola, che caddero al suolo senza più rialzarsi, di cadaveri di bambini irrigiditi dal freddo mentre le madri tentavano invano di riscaldarli col loro corpo. Ma quel freddo mortale invadeva le membra ed arrivava al cuore. Ci fu chi impazzì d’orrore e suoi pietosi lamenti si aggiungevano a tutte le altre spaventevoli invocazioni di dolore. E su ogni cosa coll'incessante richiamo dei nomi passavano le grida di : «Io sono qui!», «Vieni qui!», «Un momento, un momento, mi portano via!». Bagagli di ogni sorta erano ammucchiati e rotolavano al suolo; ciascuno doveva trascinare il proprio. Bambini piccoli o donne incinte cadevano sotto il peso dei sacchi e delle valigie. Ogni persona aveva il diritto di portare con sè un bagaglio che non doveva superare un determinato peso, ma molti venivano arrestati in circostanze tali da non fare in tempo a prendere nulla ed altri smarrivano quel che avevano nel raggiungere il treno. E perdere il bagaglio, come si doveva imparare col tempo, significava la fine. In Russia poterono sopravvivere soltanto quelli che riuscirono a portare con sè qualcosa, indumenti o altro. Ma ciò si seppe molto più tardi.

Cinquanta o sessanta persone venivano stipate nell’interno di ogni vagone, e chi rimaneva a terra scorgeva un mare di facce dietro le piccole grate rettangolari. Il loro sguardo fisso e terribile cercava d’incontrare ancora una volta, dietro a quelle grate, altri due occhi. La gente si ammassava contro i vagoni porgendo pane o altro da mangiare, scambiando le ultime parole. Congiunti o amici seguitavano a cercare di raggiungere i vagoni, anche con la violenza, per portare un po’ di vitto o un po' di tabacco ai condannati. Le guardie li ricacciavano indietro col calcio dei fucili e le baionette ma, di tanto in tanto, lasciavano passare qualcuno, o prendevano un paio di pagnotte o qualche libretto per farli pervenire sul treno. Non erano umani ma neppure crudeli quei soldati: indifferenti a tutto, abituati a quel mestiere, eseguivano gli ordini, scossi a volte dall’intensa angoscia e dall’orrore dei polacchi. Quando veniva implorato da una madre sconvolta, da un vecchio invalido o da un bambino atterrito, qualche soldato borbottava perfino: «Calma, calma. Si tratta solo di cambiar posto. Laggiù ci sarà del vitto e del lavoro per voi, e starete di nuovo tutti insieme. Kharasho, tutto sarà kharasho!»[1]

Appena i treni cominciavano a muoversi, quelli che venivano lasciati a terra tentavano disperatamente di aggrapparsi, ma non c’era niente a cui ci si potesse attaccare. Gli sportelli al centro di ogni vagone erano chiusi ermeticamente e attraversati da una grossa sbarra. Lo schianto degli sportelli di ferro quando si chiudevano simultaneamente era indimenticabile. Dalle inferriate dei finestrini volavano al suolo lembi di carta su cui erano scritti nomi, indirizzi, ultimi messaggi «da non dimenticare», frasi spezzate e preghiere. Quando il treno si muoveva il destino era ormai irrevocabile: i polacchi erano, una volta ancora, strappati alla loro terra, a centinaia di migliaia, in immensi convogli diretti in Siberia e ai territori artici. Allora poche voci, poi un coro, si levavano da migliaia di gole dolenti, rauche, strette dal dolore, in un vecchio canto polacco di preghiera e di fede. Nelle relazioni che mi si accumulano davanti, c’è sempre una pausa in cui si ricorda la stessa cosa, l’allentarsi dello spasimo in un canto. Ho udito molti di questi canti polacchi prima e dopo tali avvenimenti: sono i canti della vecchia Repubblica, i canti dell’era d’oro polacca, e del tempo delle spartizioni, i canti che i polacchi fecero conoscere a tutto il mondo dopo il 1939. Sono sempre gli stessi ed esaltano il profondo amore per la Polonia, la gran fede in Dio, e l'appassionata volontà di esser liberi o morire. Questi canti risuonano ancora, dovunque siano polacchi a cui resti voce sufficiente per cantarli, o per sussurrarli nelle preghiere.

Nei treni e nelle prigioni, in Germania, in Russia, nei campi di concentramento, nell’Esercito, nella Marina, nell’Aviazione polacca, in Scozia e in Inghilterra, in Africa, nel Medio Oriente, in Italia, a Tobruck, a Narvick, in Francia, in America, nelle colonie inglesi, intorno alle tavole natalizie e pasquali, nelle fattorie, nelle università, dovunque i polacchi si trovassero insieme negli ultimi cinque anni, si sono levati questi canti. Molti, udendoli, si commossero: non so che cosa avrebbero provato se li avessero uditi salire da quei treni carichi che lasciavano Lwow e Stanislawow, Tarnopol, Pinsk, Baranowicze, Wilno e altre città polacche, durante il 1940 e il 1941.

Dapprima, nell’interno dei treni, non era possibile distinguere niente; solo un filo di luce grigiastra scivolava dalle sconnessure del tetto. Dopo un po', gli occhi si abituavano all'oscurità e lentamente emergevano i profili delle cose. Le cinquanta o sessanta persone che si trovavano riunite per caso in uno dei cento vagoni che formavano il treno, erano scarmigliate, sporche e tutte più o meno avevano subito forti scosse nervose. Molti non mangiavano da giorni, altri soffrivano la sete, altri ancora tentavano di soccorrere qualcuno di famiglia, ammalato o addirittura in agonia. V’era chi invocava, ma inutilmente, il medico che in teoria, ma non in realtà, avrebbe dovuto accompagnare ogni convoglio. Appena chiusi gli sportelli, l’aria diveniva irrespirabile. Durante l'inverno c’era in qualche vagone una primitiva stufa di ferro, ma raramente si trovava legna e carbone. Qualche volta ve n’era per un giorno o due, ma molto spesso gli sportelli della stufa erano stati scardinati o i fianchi schiacciati dai viaggiatori precedenti, così non era possibile accenderla. I bambini da principio gridavano più per il freddo che per la fame. Non erano ancora «realmente» affamati; che cosa fosse davvero la fame lo capirono soltanto quando giunsero in territorio sovietico. Contro le pareti dei vagoni era stata messa qualche panca probabilmente un tempo ve n’era in numero necessario ai passeggeri che viaggiavano normalmente. Quei vagoni infatti, benché ci sembrassero carri bestiame, con l’aggiunta di stufe e di un largo foro nel pavimento per gettarvi gli escrementi, erano usati in Russia per il trasporto passeggeri. A parte l’affollamento eccezionale e lo sbarramento degli sportelli, non erano usati per il trasporto dei polacchi mezzi diversi da quelli abituali ai cittadini sovietici. In nessun vagone comunque le panche rimaste bastavano per più di quindici o sedici persone, ma spesso non ve n’era alcuna. L’acuto odore di orina, facilmente riconoscibile (infatti l’odore che lascia l’uomo è ben diverso da quello lasciato dalle bestie), che emanavano pareti e pavimenti dimostrava come quelle vetture fossero già state usate probabilmente per il trasporto di truppe. Si aggiungeva poi la polvere che penetrava fin nelle pieghe dei vestiti e si insinuava a poco a poco nei polmoni, sempre più deboli. Eppure in quei treni l’esistenza, durante l'inverno, non era così insopportabile come nell'aprile e nel giugno dello stesso anno, quando le pareti e i tetti dei vagoni si arroventarono sotto i raggi del sole. Il vitto e le bevande erano distribuiti saltuariamente. Il pane (nero, acido e mal cotto) veniva distribuito nella maggior parte dei treni ogni due o tre giorni. Talvolta davano qualche scodella di brodaglia in cui galleggiavano le teste o le spine di qualche pesce, gli occhi e le interiora di qualche animale. Ma ciò avveniva raramente, forse accadde due o tre volte durante l'intero viaggio. Tutti erano piuttosto affamati, ma molti avevano ancora qualche provvista e la fame non era la sofferenza peggiore. La sete invece era disperata. In nessun treno, col freddo o col caldo, v’era acqua sufficiente.

L’indifferenza a tutti i disperati appelli per avere un po’ d’acqua dimostrata dai soldati di scorta è più difficile a capirsi di qualsiasi altra cosa. Il diritto di ogni essere umano a bere l’acqua quando ha sete è talmente elementare e universalmente ammesso da far sembrare impossibile che qualcuno, se non è dominato dalla malvagità, dal desiderio di vendetta o dal timore di esserne a sua volta privato, rifiuti una ciotola d’acqua a cinquanta o sessanta persone assetate. Eppure quegli uomini si rifiutarono di compiere quel semplice gesto per intere settimane. Per giorni e giorni, nemmeno una goccia d’acqua venne distribuita nei vagoni: qualche volta trascorsero anche trentasei ore di fila. La distribuzione, quando avveniva, consisteva in una secchia di acqua, talvolta due, mai di più, per un intero vagone. Anche quando la neve copriva i tetti del treno, e poteva essere raccolta nei secchi e passata nei vagoni senza difficoltà, le guardie non si curavano di farlo. Molti, dalle sofferenze, impazzirono. I bambini piccoli non gridavano tanto avevano la gola gonfia. Alla fine dell'estate. quando si dovette passare attraverso le terre ardenti dell’Ucraina e dei deserti centrali, le sofferenze divennero atroci. Nei vagoni, dove non giungeva né aria né luce, entrava invece la sabbia, e la lingua diventava nera, gonfia e usciva dalla bocca. Alle implorazioni, agli scoppi d’ira e alle crisi isteriche, i soldati rispondevano con bestemmie e ingiurie. I cadaveri di quelli che morivano venivano gettati durante le rare fermate.

Questo fu uno treni più tristi che lasciarono la Polonia nel giugno del 1941, dopo la dichiarazione di guerra della Germania alla Russia! Vi si incontravano soldati polacchi che avevano combattuto i tedeschi, catturati poi dai russi nel 1939. Per tutto il viaggio, il treno fu bombardato e i prigionieri rimasero chiusi ermeticamente nei vagoni. La sete si fece così atroce che molti uomini bevvero la propria urina. Dopo aver combattuto il comune nemico, quei soldati venivano ora deportati in Russia, in tali condizioni da doversi arrampicate sulle spalle l'uno dell’altro anche per succhiare un piccolo cencio imbevuto dalla pioggia che cadeva dal cielo, ma molti non avevano più la forza per raggiungere con le labbra quel brandello di stoffa.

A intervalli di poche ore, i soldati russi percorrevano il treno da cima a fondo, inciampando nei corpi accasciati, battendo col calcio del fucile le pareti dei vagoni, per assicurarsi che i deportati non le avessero rimosse per fuggire. Erano violenti, prepotenti e rozzi. Il loro numero variava da un convoglio all’altro; di solito c’era un soldato in ogni vagone, generalmente sulla piattaforma, ma potevano esservene di più o anche nessuno. Perfino la piattaforma poteva mancare. Nell'ultimo vagone del convoglio era sempre piazzata una mitragliatrice, e di notte sul tetto del treno si accendevano i riflettori. Invano, nelle infinite testimonianze, ho cercato la debole traccia di un sentimento umano in quei soldati di scorta. Una sola testimonianza riferisce di un soldato che passò una secchia di acqua più del dovuto e cinque testimonianze riferiscono di sportelli lasciati aperti per pochi minuti, e ciò solamente dopo implorazioni supplichevoli, e per capriccio, senza creare un precedente per nuove occasioni. Questo problema mi ha profondamente preoccupato. Mentre lavoravo a questo libro, la cui compilazione richiese parecchi anni, ho ricercato con ogni cura qualche documento che potesse far luce su questo punto, e ho rivolto la stessa domanda ad ogni persona con cui ho parlato; sarebbe stato di grande importanza per me, di un’importanza maggiore di quanto io possa dire, assicurarmi che qualche istinto umano era sopravvissuto in quegli uomini, ma la risposta non variò mai, e fu sempre negativa.

Dei dottori che accompagnavano i treni non posso raccontare nulla di meglio. Pochissimi manifestarono qualcosa di più di una blanda indifferenza nel caso particolare di qualche bambino. Ho due sole testimonianze di atti gentili, due, non di più. D’altra parte, raramente si trattava di veri dottori e i più non avevano nè vere cognizioni mediche, nè provviste di medicinali, né interesse alla loro funzione.

A Husiatyn fu caricata una donna morente. Durante la notte, in un buio pesto mentre il treno correva a una velocità spaventosa, la donna, distesa fra le cataste dei bagagli, cominciò improvvisamente a lamentarsi e a chiedere aiuto. Quando apparve la prima luce grigia dell'alba ci si accorse che, durante la notte, il sangue le era sgorgato dalla bocca sui bambini che le erano accanto, sopra la secchia usata per l'acqua, sopra i cestini che contenevano cibo e sopra i sacchi dei vestiti. Si implorarono le guardie per avere un po’ d’acqua salata o almeno della neve, ma non prestarono ascolto. E nemmeno vollero, fino a molto tempo dopo, chiamare un dottore. Quando, alla fine, arrivò il medico guardò appena la donna e disse: «È tisica, e i tisici muoiono presto». Poi se ne andò. Dopo una breve agonia, la donna morì: era troppo debole per seguitare a soffrire. Il corpo giacque per lungo tempo nel proprio sangue.

La spaventosa velocità dei treni non aveva un attimo di sosta ed era meno facilmente sopportabile durante l’oscurità. Tutti erano colti da crisi isteriche. I bambini erano talmente atterriti e scossi che si rifugiavano sulle assi più alte e si rifiutavano di scendere, e le madri non riuscivano a persuaderli a stendersi o a spostarsi; e non volevano nemmeno essere toccati. Di notte, le loro grida laceravano l’oscurità e le loro lacrime bagnavano quelli che dormivano sul pavimento. In queste condizioni nacquero delle creature e rimasero a giacere nude sul pavimento puzzolente. Due bambini vennero alla luce nella stessa notte, nello stesso vagone, e una terza madre, già alle ultime settimane di gravidanza, aiutò le partorienti. Tutti e due i bambini morirono: uno asfissiato dall’atmosfera del vagone, l’altro di infiammazione cerebrale. Le madri vissero.

Si potrebbero comporre volumi con la lunga enumerazione degli orrori a cui i deportati erano sottoposti: mancanza di luoghi di decenza; sete e fame, continua angoscia del corpo e della mente; stanchezza; epidemie; sofferenze; vomito, diarrea, disturbi intestinali e d’altro genere; per le donne le mestruazioni e i parti; le convulsioni dei più anziani che non potevano adattarsi a servirsi del foro nel pavimento e che sforzavano le loro viscere fino a che non si rompevano; il sonno febbrile e interrotto; gli incubi, la nostalgia; la rozzezza dei soldati, il loro linguaggio; l'angoscia delle madri per i loro bambini; l'angoscia dei mariti e delle mogli, dei fratelli e delle sorelle, dei fanciulli e dei genitori alla vista delle reciproche sofferenze, di fronte al terrore di una prossima separazione: tutto ciò può essere descritto fino a un certo limite, essere anche immaginato, ma resta sempre una distanza sconfinata tra le sensazioni della fantasia e l’esperienza. Inutile moltiplicare gli esempi e insistere sui particolari: benché si contino migliaia di incidenti, sono sempre gli stessi che accadevano a tutti: nessuno fu risparmiato. Le donne soffrirono meno degli uomini, la loro resistenza fisica e nervosa era maggiore, benché fossero meno forti. I bambini si adattavano più facilmente sia al vitto che a tutto il resto. I vecchi soffrirono più di tutti, perché capivano di essere un terribile peso per i più giovani. Non erano sostenuti dallo stesso tenace istinto di conservazione eppure temevano le pietre straniere, senza nome, che avrebbero coperto le loro tombe. L'essere forzati a compiere certi atti davanti ai compagni, sotto la sorveglianza dei soldati che si prendevano gioco di loro, doversi spogliare e camminare attraverso i carrozzoni stipati di persone di ogni sesso, essere derisi e veder tutto deriso quel ch’era sacro per loro, costituiva una tortura alla quale non riuscivano ad adattarsi. I più giovani e i bambini, che da principio avevano rifiutato di usare il buco nel pavimento, si resero conto che ciò portava a conseguenze peggiori. I treni furono fatti fermare in aperta campagna, e fu ordinato ai prigionieri di scendere e di accovacciarsi in riga senza uno straccio per coprirsi. I soldati intanto stavano ritti sui predellini del treno gridando ordini e scherzi volgari. Allora i prigionieri decisero che finché non si poteva fare altrimenti, l’unico modo per salvare la propria dignità era di fingere che non fosse in pericolo. Quando era possibile, si cercava con qualche coperta di allestire un rozzo paravento, ma non vi si riuscì che di rado. Tutti furono d'accordo nel fingere di non vedersi l’un l’altro, e dopo qualche giorno vi riuscirono. Nessuna schifiltà poteva resistere: chi dapprima non voleva nemmeno accostarsi a quella sudicia apertura, dopo qualche settimana finiva col dormirci con la testa sopra. Non c'era altro modo di stendersi ed era impossibile restare continuamente seduti o in piedi.

I deportati, ormai, giacevano al suolo, troppo deboli o troppo ammalati per muoversi.

Qualche volta a Kiev o a Karkov o in qualche altro grande nodo ferroviario i polacchi dovettero cambiar treno, aspettare 24 ore e anche più senza il più piccolo ricovero, sotto la pioggia torrenziale. A volte raggiungere a piedi i centri di smistamento o altre stazioni. Nelle strade fangose i passanti guardavano talvolta con inaspettata simpatia le lunghe colonne di prigionieri carichi e sfiniti, e qualcuno voltava la testa per nascondere la commozione. Ma si trattava per solito di gente di media età, che ricordava tempi migliori. Camminando attraverso le strade di Kiev, molti prigionieri furono costretti ad abbandonare il loro prezioso carico. Se cadevano senza potersi rialzare, erano uccisi; d’altro canto, non potevano reggersi in piedi sotto il peso dei fagotti.

Ogni tanto, qualche prigioniero saltava dalla spalletta nei fiumi per metter fine alle proprie sofferenze. Il corpo era preso nel vortice dell’acqua scura; veniva sparato qualche colpo di fucile, poi la colonna proseguiva come se nulla fosse accaduto.

Per descrivere i centri di smistamento occorrerebbe un capitolo a parte. A Kotlas, un prigioniero russo gridò a un polacco che era nella stessa sua cella: «Dorogoi Costanti Adolfovich, dioistwitielno ujas, nichevo podobnovo ja siebie nie predstavlaiu![2]». Il russo era un ex giudice della N.K.V.D., uomo di grande intelligenza e di carattere duro, ora in disgrazia, condannato al lager, dopo avervi inviato centinaia e forse migliaia di persone. Chi non vi è stato non può concepire cosa sia un centro di smistamento. V’erano prigionieri di ogni razza e condizione provenienti da ogni punto di uno Stato che si estende per 8 milioni e 250.000 miglia quadrate. Lunghe sere e notti interminabili passate accanto alla luce vacillante di cenci o cordicelle inzuppate di paraffina, a cui si dava fuoco, gente ammassata dovunque, sui fagotti, sopra e sotto le panche, sulle casse, sul nudo pavimento: a tutte le ore ispezioni: confusione, litigi senza fine, soprattutto quando veniva distribuito il cibo, e le grida di chi impazziva.

La rapina e il brigantaggio fra gli stessi prigionieri erano arrivati a un tale punto che le stesse autorità mettevano in guardia i nuovi arrivati, consigliandoli a non muoversi, nemmeno per andare alle latrine, se non in gruppo.

Le ultime tappe del viaggio furono raggiunte su autocarri, su slitte o a piedi, per un percorso di oltre venti, trenta, cinquanta e anche cento miglia. Il mezzo di trasporto variava secondo il paese. Molti dovettero trascinarsi a piedi attraverso tempeste di sabbia e deserti; altri aprirsi la strada fra le foreste: altri ancora traversare paludi, e dormire poi su quella terra che dava terribili febbri, divorati dalle zanzare. Chi aveva gettato via il proprio bagaglio nelle strade di Kiev, morì più tardi, fra le paludi. Ogni mattina i corpi erano spinti nell’acqua o in certe fosse del terreno. Chi non poteva stare ritto, veniva ucciso dalla scorta, dopo essere stato trascinato per qualche centinaio di metri con la faccia e le mani contro terra. Durante gli undici giorni che questo viaggio durò, il pane fu distribuito tre volte soltanto. Un ragazzo di diciannove anni, tisico, cadde per l’ultima volta e fu battuto così selvaggiamente coi calci dei fucili che, racconta un testimonio, «affondò nella terra». Grandi fosse furono riempite di morti e coperte con un po’ d'erba. Le scorte militari di quel convoglio erano irritabili e selvagge. I tedeschi già erano arrivati in territorio sovietico e vi era panico in aria. Su un treno quattro uomini furono uccisi solo perché avevano osato domandare una razione supplementare d’acqua.

Si viaggiava anche per via fluviale. Ecco la storia del viaggio di un polacco che è la storia di molti, anche se varia il numero delle imbarcazioni, i chilometri percorsi o il nome dei luoghi.

Nella prigione di Karkov l’acqua da bere era, come sempre, disperatamente scarsa: il termometro segnava quaranta gradi sopra zero. Alla notizia che si sarebbe iniziato un viaggio verso regioni meno torride, vi fu da principio un senso generale di sollievo. Dopo dieci giorni i deportati raggiunsero Arcangelo e il 17 settembre furono fatti salire su barche da carico nel fiume Pieczora. L’aria proveniva soltanto da una porta guardata da sentinelle: sul ponte c’era una sola latrina. In capo a dieci giorni, l’intera barca puzzava ed era coperta di escrementi e molti soffrivano il mal di mare. Dopo cinque giorni arrivarono in un luogo chiamato Narjen Mar, un'altra città-prigione, e qui i prigionieri si picchiarono, spesso a morte, servendosi di assi tolte dal pavimento per impossessarsi di scarpe, coperte, eccetera. Trentasei ore dopo l’arrivo, furono distribuite piccole porzioni di pane e marmitte di zuppa che puzzava di pesce, piena di sabbia. Poiché mancava ogni sorta di recipienti fu necessario bere la zuppa con le mani. Una marmitta conteneva zuppa per duecentocinquanta persone, e metà dei prigionieri restò senza. Non c’era acqua, né per bere né per lavarsi. Alla fine di settembre e nei primi giorni di ottobre, gruppi di 2200 e 2400 persone furono fatti proseguire su certi barconi che un tempo erano serviti per il trasporto del carbone. L’aria proveniva da un foro largo tre metri. Le barche procedevano contro corrente molto lentamente e la media dei morti era alta. I cadaveri venivano seppelliti nelle spiagge lungo il fiume, dopo aver tolto loro tutti gli abiti e perfino le otturazioni e le capsule di metallo dei denti.

La scorta sedeva a prua e sparava agli uccelli selvatici. Dopo trentatré giorni il fiume divenne impraticabile per il ghiaccio, e i prigionieri furono portati a terra. Ogni gruppo doveva formare un nuovo campo, nell'interno, per rimpiazzare un campo precedente decimato dalla morte nel giro di un anno. I morti si succedevano di ora in ora: c’erano 35° sotto zero. Nei primi giorni, su 800 persone 80 dovettero essere amputate delle estremità perché congelate. La gente accampata sotto le tende improvvisò stufe servendosi di vecchie latte. Scavare le fosse era uno dei lavori più faticosi: la terra era così indurita dal gelo che si poteva impiegare una settimana anche per scavare una sola fossa. Una tenda fu mutata in ospedale: non c’erano bende, né alcun genere di biancheria adatta, ma soltanto un po’ d’aspirina e del permanganato. Una delle maggiori sofferenze erano i pidocchi: i malati gravi, incapaci di difendersi dai pidocchi, venivano letteralmente dissanguati.

Su un’altra barca, sul fiume T. furono imbarcati 1400 deportati, duecento dei quali erano donne. Dopo ventun giorni di viaggio, soltanto settecentodieci raggiungevano vivi la prima tappa. Delle duecento donne ne sopravvissero solo ventuno. Secchie di zuppa rancida e tritelli d’avena venivano fatte scendere nella sentina all’ora dei pasti (molto irregolare) e poi fatte risalire con ganci appesi a una fune.

Appena scesa la prima secchia, una voce dal ponte gridò che i ganci dovevano servire anche per tirare su i corpi dei morti. Così fu fatto risalire il primo cadavere. In poco tempo la media dei morti superò i dieci al giorno...

Note

[1] Naturalmente quei soldati non erano convinti di quel che dicevano, ma non c’è da stupirsi. Spostare popolazioni da un luogo all’altro o condannarle ai lavori forzati, era cosa di tutti i giorni, rientrava nelle abitudini dell’Unione. I cittadini e i soldati dell’Unione Sovietica erano abituati a considerare gli esseri umani come materiale da prendere, spostare, per eseguire un lavoro o per tenere in prigione a vantaggio di un ente astratto chiamato «lo Stato». In Polonia, noi eravamo ancora individui, vivevamo una nostra vita che comportava libera scelta di lavoro e di domicilio; padroni di conservare il nostro modo di vivere, conservavamo anche il nostro modo di pensare. Pur soffrendo le agonie della guerra, della disfatta militare, delle distruzioni c delle morti, si credeva di aver conservato i diritti e la dignità dell’individuo, che ci vennero invece negati. Il soldato bolscevico, che ignorava ogni libertà individuale, non riusciva a capire perché i polacchi si disperassero tanto.

[2] «Costantino Adolfovich! Non posso crederci! Non avevo mai immaginato che potesse esistere qualcosa di simile!».

Bibliografia

Zoë Zajdlerowa, L’altra faccia della luna, Longanesi, Milano 1948, pp. 81-94.

Antonio Ferrara, Storia, politica e storiografia delle migrazioni forzate in Europa.

Irena Grudzinska-Gross, Jan T. Gross, War Through Children’s Eyes, Hoover Institution Press, Stanford (CA) 1981.

Paolo Morawski, Atlante politico della Polonia. La storia divora la geografia, in «Limes», 1/2014.

Timothy Snyder, Terre di sangue. L’Europa nella morsa di Hitler e Stalin, Rizzoli, Milano 2011.

Timothy Snyder, Terra nera, l’Olocausto fra storia e presente, Rizzoli, Milano 2015.

Fonti delle immagini

| imm 1 | imm 2 | imm 6 | imm 7 | imm 8 |

Le immagini 3, 4, 5 sono tratte dal libro Irena Grudzinska Gross, Jan T. Gross, War Through Children’s Eyes, Hoover Institution Press, Stanford (CA) 1981.