di Vincenzo Medde

1. Il Meridione si sta avviando verso il sottosviluppo permanente?

La SVIMEZ nel suo Rapporto 2015 sulla situazione del Meridione delinea un quadro davvero preoccupante: l’Italia risulta essere un Paese sempre più diviso e diseguale, dove la distanza del Sud dal Centro-Nord-Est ha ripreso ad allargarsi, per tornare nel 2014 ai livelli di inizio secolo.

Tra il 2001 e il 2014 sono emigrati dal Sud verso il Centro-Nord oltre 1 milione 667 mila meridionali, a fronte di un rientro di 923 mila: il Mezzogiorno ha quindi perso 744 mila unità, il 70% giovani, dei quali poco meno del 40% laureati.

E il Sud è sempre più povero, infatti la povertà assoluta sul totale della popolazione è passata dal 2008 al 2013 dal 2,7% al 5,6% nel Centro-Nord, e dal 5,2% al 10,6% al Sud.

Tra il 2008 ed il 2014 nel Mezzogiorno gli occupati sono diminuiti del 9%, sei volte di più che nel Centro-Nord (-1,4%).Quasi raddoppiati, rispetto al 2008, anche i tassi di disoccupazione dei giovani sotto i 34 (31,2% al Sud, 12,9% al Centro-Nord).

E l’allarme viene ripetuto sulla stampa. «Il gap economico tra la Lombardia e la Calabria è maggiore di quello tra la Germania e la Grecia. È a rischio povertà nel Sud un individuo su tre (nel Nord uno su dieci). Il tasso di disoccupazione al 20 per cento è più del doppio della media nazionale (quello giovanile supera il 30 per cento). Oltre il 18 per cento delle famiglie ha difficoltà nell’approvvigionamento idrico. In Regioni come la Sicilia, la Sardegna, la Campania la percentuale degli studenti che non terminano il quinquennio dell’istruzione superiore si aggira intorno al 40 per cento (la media nazionale, altissima, è di circa il 25). In tutto il Mezzogiorno, infine, non c’è una sola sede universitaria definita “di qualità”: il che in parte spiega anche perché nell’ultimo decennio le immatricolazioni negli atenei meridionali siano diminuite di oltre il 27 per cento (nel Nord dell’11)». (E. Galli della Loggia, «Corriere della Sera», 21.12.2015)

Non si tratta solo di numeri e problemi relativi a una fase, anche se difficile: il rischio è che il depauperamento di risorse umane, imprenditoriali e finanziarie potrebbe impedire al Mezzogiorno di agganciare la possibile nuova crescita e trasformare la crisi ciclica in un sottosviluppo permanente.

Questo mentre in altre aree europee i dislivelli tra regioni si sono fortemente attenuati; in Germania, ad esempio, è stata registrata una rilevante convergenza: le regioni dell’ex Germania Est, più arretrate, crescono oramai in sintonia con le regioni tedesche occidentali, più avanzate.

Ma l’allarme era suonato anni prima. Gli studiosi che nel 2011 pubblicavano i saggi del volume In ricchezza e povertà. Il benessere degli Italiani dall’Unità a oggi, dopo aver documentato gli straordinari progressi nel Paese, e in particolare la crescita del Mezzogiorno e la riduzione della disuguaglianza, rilevavano però che dagli anni Ottanta si era bloccato ed invertito il processo di avvicinamento del Sud al Nord, mentre riprendeva ad allargarsi la forbice della disuguaglianza dei redditi, e concludevano con una domanda «Tutti ricchi per sempre?» (Vecchi, 267). Tanto più che risultava sempre più sbiadita quell’immagine del Meridione assai diversificato all’interno, «a pelle di leopardo», con aree che si avviavano a raggiungere gli standard del Centro-Nord, perché invece in tutta la macroregione i dislivelli interni si riducevano, mentre crescevano invece le disuguaglianze rispetto al Settentrione (Vecchi, 227).

2. Nord e Sud nel 1861

Il quadro così drammaticamente delineato dalla Svimez ripropone, aggiornata quasi solo nei numeri, l’ormai secolare “questione meridionale”. Ne vorremmo qui riprendere i termini storici alla luce di alcuni studi ed in particolare di quello dovuto a Emanuele Felice, Perché il Sud è rimasto indietro. Questo libro, pubblicato nel 2013, ha riacceso il dibattito sia nell’ambito della ricerca accademica e specialistica che nell’ambito della cronaca e del commento giornalistico.

Secondo gli storici economici V. Daniele e P. Malanima: «… non esisteva, all’Unità d’Italia, una reale differenza Nord-Sud in termini di prodotto pro capite. […] Il divario economico fra le due grandi aree del paese in termini di prodotto sembra invece essere un fenomeno successivo […] i divari regionali, assai modesti nell’immediato periodo post-unitario, aumentano nettamente per quasi un secolo riducendosi solo nei due decenni dopo la Seconda Guerra Mondiale» (Daniele, Malanima 2007, 274-8). Secondo i due storici dell’economia, al momento dell’unificazione nazionale le differenze interne al Mezzogiorno e al Nord sono assai più importanti di quelle esistenti tra le due aree; solo a partire dalla fine degli anni Ottanta dell’Ottocento e con il progredire dell’industrializzazione, da un lato si riducono tali divari interni, dall’altro si crea e si allarga il differenziale di reddito tra Nord e Sud; insomma è solo dopo l’Unità che si manifesta una questione meridionale, come divario di sviluppo tra due grandi aree di uno stesso Stato.

Emanuele Felice non ritiene attendibile il calcolo del PIL al 1861 fatto da Daniele e Malanima, perché non sarebbe l’esito di «una stima puntuale, basata su dati reali di quel tempo» (Felice 2013, 33). Non solo, tali stime, che sopravvalutano il reddito per abitante del Sud all’Unità, oltre a non avere fondamento storico, favoriscono di fatto «quei lavori di taglio giornalistico (o propagandistico) che di tanto in tanto, con pretese di revisionismo filoborbonico, si vedono in circolazione» (Felice 2013, 34). In realtà, il divario, già al 1861 può essere stimato (ma con molte incertezze) al 20-25% a favore del Centro-Nord.

Ma nei primi decenni dell’Italia unita, anche secondo Felice, vi erano importanti differenze all’interno delle due grandi aree, il Nord-Ovest e il Sud: nel 1871 il reddito della Campania oltrepassava la media nazionale, mentre alcune regioni del Nord-Est e del Centro si collocavano al di sotto; solo in seguito si è venuta a creare una netta uniformità all’interno del Nord-Ovest e Nord-Est-Centro da un lato e del Sud dall’altro (Felice 2015, 66).

In ogni caso, i soli dati di reddito non sono adeguati a descrivere la situazione economica di una comunità, e ancor meno a misurare l’effettivo livello di benessere (Felice 2007, 119).

Ed è proprio perché prende in considerazione una varietà di indicatori, e non solo il Pil, che Felice può affermare che il divario Nord-Sud è sicuramente anteriore all’Unità d’Italia. Intanto, fin dal 1848 Piemonte e Regno di Napoli prendono strade diverse: sul piano istituzionale anzitutto, perché il Piemonte, futuro motore dell’unificazione, si avvia a diventare una monarchia costituzionale, la quale, con Camillo Cavour e in sintonia con intraprendenti gruppi imprenditoriali, dispiega una vasta attività riformatrice che modernizza la legislazione, le infrastrutture, il commercio, l’agricoltura, mentre a livello internazionale si mostra capace di rilevanti iniziative diplomatiche. Il Regno delle Due Sicilie, invece, ricollocatosi nell’ambito delle monarchie assolute e isolato nel contesto europeo, si caratterizza per l’assenza di ogni impegno a modernizzare gli apparati fiscali, finanziari, giudiziari, risultando di fatto bloccata ogni azione riformatrice da una bassissima pressione fiscale, bene accetta all’esigua borghesia indigena e ai proprietari terrieri assenteisti.

Il divario delle infrastrutture di trasporto, ferrovie ad esempio, è altrettanto marcato. Nel 1859 gli abitanti del Regno delle Due Sicilie disponevano di 99 chilometri di ferrovia, mentre Liguri e Piemontesi ne avevano 850, i Lombardi con i Veneti 522, i Toscani 257 (Felice 2013, 22).

Già in epoca preunitaria, nelle città di Milano, Torino e Genova, ma anche nei piccoli centri, si sviluppa una vasta rete di intermediazione finanziaria (Banche e Casse di risparmio), con una rapida crescita del numero degli sportelli bancari, che si riveleranno una delle condizioni dello sviluppo economico e industriale successivo (Felice 2007, 170).

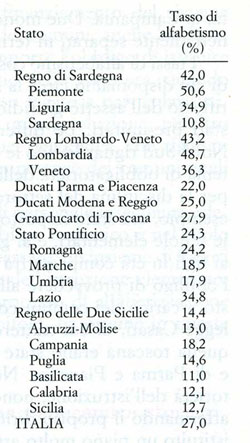

L’alfabetismo della popolazione

di 12 anni o più negli Stati pre-unitari.

Censimento del 1861

Fonte: Vecchi, 161

Al 1861 gli abitanti in grado di leggere e scrivere erano quasi il 51% in Piemonte, in Lombardia il 49%, in Campania il 18%, in Sicilia il 13%; complessivamente, nel Regno di Sardegna gli alfabetizzati erano il 42%, nel Regno delle Due Sicilie il 14% (Vecchi, 161).

Al 1861, mentre nel Centro-Nord gli abitanti che vivevano al di sotto della linea di povertà assoluta erano pari al 37%, nel Sud la percentuale arrivava al 52%. Ciò che significa, fra l’altro, che la disuguaglianza interna era molto più alta al Sud che al Nord (Felice 2013, 44).

Altri indicatori non monetari utili per stimare il benessere della popolazione, come la statura e la speranza di vita, ci dicono che le condizioni di esistenza al momento dell’Unificazione erano peggiori al Sud rispetto al Centro-Nord.

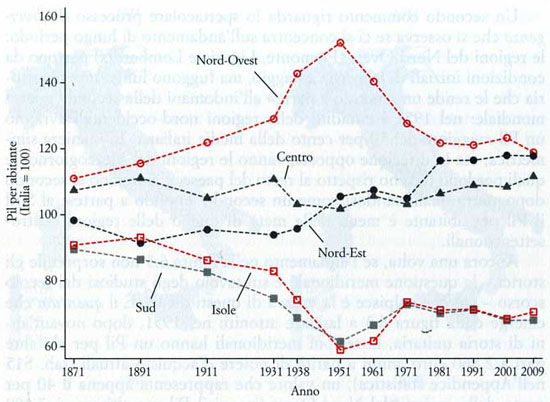

Sinteticamente, dunque, secondo Felice, al momento dell’Unità Nord e Sud si presentano già divisi, per il reddito e, in modo anche più marcato, per altri indicatori socio-economici: infrastrutture di comunicazione, sistema creditizio, alfabetizzazione e quindi capitale umano, speranza di vita. Tale divario, per quanto riguarda il Pil, non farà che crescere o mantenersi per oltre 150 anni, a parte la parentesi del ventennio tra il 1953 e il 1973 (si veda qui sotto il grafico sull’evoluzione dei divari regionali).

3. L’evoluzione dei divari regionali

Possiamo ricostruire l’evoluzione dei divari regionali dal 1861 ad oggi in cinque fasi (Felice 2015, 67-71).

1. Nella prima fase, che coincide con i primi decenni postunitari, l’economia dell’intero paese, ancora sostanzialmente agricola, non cresce o cresce molto poco e il divario iniziale di reddito tra Nord e Sud rimane sostanzialmente invariato.

2. Sul finire degli anni Ottanta, sfruttando le maggiori dotazioni di infrastrutture, capitale umano e risorse idriche, nel Nord-Ovest ha inizio il decollo industriale, con il costituirsi del cosiddetto “triangolo” – Piemonte, Lombardia, Liguria –, dove gli occupati nell’industria sul totale degli occupati passano dal 26% del 1891 al 33% del 1911, per arrivare al 42% nel 1951. Nella fase di avvio i settori a maggiore intensità di lavoro sono l’alimentare, il tessile, il meccanico. Gli occupati nell’industria nel Sud-Isole calano dal 25% del 1891 al quasi 21% del 1911 al quasi 17% del 1951. Nel Sud non si verifica dunque alcun decollo e il divario con il Nord comincia a farsi più consistente, pur restando – fino alla Prima guerra mondiale – ancora contenuto e limitato dall’emigrazione e dalle iniziali politiche pubbliche a favore del Mezzogiorno.

3. Nella terza lunga fase – dalla Grande Guerra all’inizio degli anni Cinquanta – il divario si amplia notevolmente, favorito prima dalla concentrazione dei finanziamenti pubblici e privati nelle industrie del Triangolo, impegnate nella produzione di materiale bellico, e poi dai salvataggi del dopoguerra di quelle stesse industrie nella fase di riconversione alle produzioni di pace. Le politiche industriali autarchiche del fascismo favoriscono le produzioni industriali del Nord-Ovest, mentre quelle agricole e demografiche da un lato bloccano la modernizzazione del settore agrario, dall’altro, con l’incentivazione alla crescita della popolazione e con la chiusura della valvola migratoria, aumentano le bocche da sfamare e la pressione sulle regioni più povere (Vecchi, 222; Felice 2013, 108). La Seconda guerra mondiale, infine, produce più danni al Sud che al Nord (Felice 2007, 197). Non può allora stupire se nel 1951 il divario raggiunge il suo massimo storico, mentre si sono attenuate o sono scomparse le differenze interne nelle aree settentrionale e meridionale.

«Ma al di là del ruolo dello Stato, significativo è il fatto che nei quattro decenni che intercorrono tra il 1911 e il 1951 il Sud Italia si sia mostrato del tutto incapace di generare un qualsiasi sviluppo industriale autonomo, senza cioè il supporto dei poteri pubblici» (Felice 2013, 109).

4. La quarta fase si dispiega negli anni Cinquanta e Sessanta quando, per la prima volta in modo consistente, il divario tra Nord-Ovest e Sud si riduce e ha luogo un processo di convergenza. È anche l’epoca del “miracolo economico” che determina una forte crescita dell’intera economia nazionale, crescita che, a sua volta, consente di destinare cospicue risorse all’intervento pubblico nel Meridione, realizzato tramite la Cassa per il Mezzogiorno, che finanzia un esteso programma di infrastrutture e di investimenti industriali nei settori della siderurgia, della meccanica e della chimica.

5. La quinta fase inizia con la crisi petrolifera del 1973-74, che colpisce più pesantemente proprio quei settori che per un ventennio avevano trainato lo sviluppo del Sud; si interrompe così il processo di convergenza e di crescita industriale, che nel frattempo non aveva provocato effetti diffusivi né indotto uno sviluppo endogeno, per cui il sistema meridionale, in crisi anche l’intervento straordinario, si dimostra incapace di ripartire per forza propria. Nel 2001 il distacco tra il Centro-Nord e il Sud torna sui livelli del 1961 (Vecchi, 224).

Un secolo e mezzo all’insegna della divergenza

Il grafico mostra l’evoluzione del Pil per abitante (misurato lungo l’asse verticale, con Italia=100) per ciascuna ripartizione geografica. La distanza fra il Pil medio di ciascuna macroarea aumenta nel tempo (salvo la parentesi degli anni 1951-1971).

Fonte: Vecchi, 221

Gli anni in cui si interrompe il processo di avvicinamento del Sud al Nord però sono anche gli anni durante i quali ha luogo invece un processo di convergenza: le regioni del Centro e del Nord-Est crescono e riducono le distanze con il Nord-Ovest. A partire dagli anni Settanta infatti si manifesta l’ascesa manifatturiera delle regioni del Nord-Est-Centro (Nec) – Trentino-A. Adige, Veneto, Friuli V. Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio –, dove l’occupazione industriale passa dal 25% del 1951 al 37% del 1971, e mantiene un 33% nel 2001. È il successo dei “distretti industriali”, sistemi coordinati di piccole e medie imprese altamente specializzate, profondamente legate fra loro, ancorate al territorio e alle reti sociali e istituzionali, fortemente orientate all’esportazione sui mercati internazionali di prodotti del settore tessile, dell’abbigliamento, meccanico, arredamento, ceramiche, manifatture varie (Felice 2013, 106).

4. La modernizzazione passiva del Meridione

La modernizzazione è un processo economico, sociale, politico trainato dall’industrializzazione che determina un incremento imponente di risorse (espresse soprattutto dal Pil), conoscenze (scolarizzazione), longevità (speranza di vita). L’industrializzazione, e quindi la modernizzazione, si è diffusa in un primo tempo in Inghilterra, per poi espandersi in altre aree nazionali e regionali. I paesi che si sono industrializzati dopo l’Inghilterra e che mancavano delle condizioni presenti in quest’ultima hanno supplito a tale mancanza con dei “fattori sostitutivi” messi in campo dall’intervento pubblico tramite lo Stato e con il concorso dell’iniziativa privata: costruzione di reti ferroviarie, strutture creditizie, scolarizzazione, tariffe protezionistiche, banche miste.

Un ruolo centrale nella modernizzazione hanno avuto e hanno da un lato i gruppi dirigenti a livello nazionale e locale e le istituzioni, quando si pongono alla testa di tale processo per implementarlo, governarlo, favorirne la durata e la consistenza, dall’altro la capacità di intrapresa economica alla base, in grado, autonomamente, di produrre a condizioni competitive per il mercato nazionale ed estero. Si parla in questo caso di modernizzazione attiva e di istituzioni inclusive.

Quando la modernizzazione è incompleta, perché priva di settori strategici decisivi, o indotta solo dall’esterno e con un concorso marginale o subordinato delle forze produttive e dei gruppi dirigenti locali, quando è incapace di generare uno sviluppo autonomo, non sostenuto e finanziato dall’esterno, quando risulta imposta o sovrapposta alla società locale, che non appare in grado di assumerne in modo creativo i valori, quando manca un «protagonismo endogeno» (Felice 2013, 111), allora si parla di modernizzazione passiva e di istituzioni estrattive, volte cioè ad estrarre reddito da una larga parte della società, a beneficio di gruppi ristretti e privilegiati.

Il Meridione costituisce un caso di industrializzazione importata e incompleta e di modernizzazione passiva.

Indubbiamente, durante tutta la storia dell’Italia unita, anche nel Sud si sono realizzati processi di modernizzazione che hanno migliorato le condizioni di produzione e di esistenza della popolazione: il reddito medio dei cittadini del Sud è cresciuto di dieci volte e con esso sono migliorati gli indici di benessere: speranza di vita, altezza, mortalità infantile, alfabetizzazione, incidenza del lavoro minorile, disuguaglianza e povertà (Vecchi, XVI).

Ma tali processi di modernizzazione non hanno modificato un dato di lungo periodo: l’incapacità del Sud di avviare meccanismi autonomi di creazione della ricchezza in grado di promuovere un definitivo processo di convergenza con le aree più sviluppate del paese; nel Sud non si è avuta una crescita economica basata sull’industria locale, mantenendosi di fatto la «scarsa o nulla propensione all’investimento produttivo» (Felice 2007, 193).

Come si è più su accennato, l’unica fase di convergenza in oltre 150 anni di storia unitaria s’è verificata tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta per interrompersi negli anni Settanta. Tale fase era stata innescata dall’intervento straordinario dello Stato (così chiamato perché aggiuntivo rispetto alla spesa ordinaria dell’amministrazione), che attraverso la Cassa per il Mezzogiorno finanziava opere di infrastruttura (strade, reti idriche, sistemazioni idrogeologiche) e imprese industriali, soprattutto nei settori pesanti ad alta intensità di capitale (chimica, siderurgia, meccanica). Si trattava di un modello di industrializzazione dall’alto che «mirava a creare una terapia d’urto nell’economia meridionale: i grandi impianti capital intensive avrebbero dovuto fungere da puntello e traino alla modernizzazione del Mezzogiorno, favorendo nel breve periodo una rapida convergenza e generando nel tempo – questo almeno si auspicava – un indotto di piccole e medie imprese» (Felice 2013, 111).

Le ciminiere di Ottana, nella Sardegna centrale

Fonte: Maurizio Serra. www.viaggioinsardegna.it

L’intervento straordinario produsse l’avvicinamento del Sud al Centro-Nord di cui s’è detto: dal 1951 al 1961, fatta 100 la media italiana, il Pil per addetto crebbe nel Sud da 64 a 89, mentre gli addetti all’industria passarono dal 16% al 26% del totale. Non si ebbe però lo sperato effetto diffusivo; i grandi impianti rimasero isolati – “cattedrali nel deserto” –, come vennero fantasiosamente chiamati, perché attorno non si creò alcun indotto, nessuna rete di industrie locali. Le stesse “cattedrali” vennero poi, negli anni Settanta, spazzate via dalle crisi petrolifere e il Mezzogiorno dovette affrontare anche i problemi di questa industrializzazione interrotta e incompiuta.

Negli anni Settanta l’intervento straordinario dello Stato continuò a operare, ma indirizzato prevalentemente verso l’espansione dell’amministrazione pubblica e parapubblica, degli impieghi improduttivi e dei progetti imprenditoriali sganciati da una logica di economia competitiva e inseriti invece in pratiche clientelari gestite da un ceto politico locale incapace di progetti e strategie di lungo periodo. Fu proprio in questa fase che le istituzioni meridionali rinnovarono antiche pratiche “estrattive”: utilizzare i finanziamenti pubblici per rafforzare posizioni di potere e acquisire risorse a favore di ristretti gruppi di privilegiati (Felice 2013, 113).

Si cercò allora di cambiare direzione d’intervento. La “nuova programmazione” avviata nel 1999, invece di puntare sull’intervento esterno delle grandi imprese, intendeva «contribuire a individuare e a promuovere le dinamiche di crescita che si manifestavano nelle regioni del Mezzogiorno, in accordo con le istituzioni locali, consentendo così alle forze produttive del Sud di emergere e di affermarsi» (Felice 2013, 115). Ma neppure la “nuova programmazione” riuscì ad innescare uno sviluppo endogeno ed autopropulsivo: mancarono all’appuntamento sia le forze produttive locali, che non c’erano, sia le istituzioni e le forze politiche meridionali che non riuscivano neppure ad utilizzare i finanziamenti comunitari.

Insomma, il Meridione, nonostante le ingenti risorse impegnate dallo Stato dagli anni Cinquanta agli anni Novanta, non è riuscito a decollare implementando uno sviluppo autonomo in grado di autosostenersi in competizione regolata con altre economie del paese, per ristagnare in «un’economia assistita, la cui posizione, se non fosse assistita, risulterebbe ancora peggiore» (Felice 2013, 116).

5. Perché il Sud è rimasto indietro?

Dalla seconda metà dell’Ottocento ai giorni nostri, sembrerebbe che l’industrializzazione in Italia abbia seguito un modello diffusivo (Felice 2007, 175): dalla Lombardia ad altre aree del Nord-Ovest prima e poi al Nord-Est e al Centro. Ma allora, perché tale diffusione non ha continuato a operare fino a includere il Meridione? Perché il Sud è rimasto indietro? Perché negli anni Settanta del Novecento il Sud ha ripreso ad allontanarsi dal Nord-Ovest mentre il Nord-Est-Centro si avvicinava?

Le risposte a queste domande sono state innumerevoli e vale la pena riprenderne alcune utilizzando (con qualche modifica) lo schema di Emanuele Felice (Felice 2013, 9-11, 181-225).

Una prima serie di risposte chiama in causa la natura. Il Sud è rimasto indietro perché, come sostiene Richard Lynn (docente di psicologia nell’università dell’Ulster), i meridionali sono geneticamente diversi dai settentrionali; l’autore sostiene infatti che fra i grandi gruppi umani vi siano differenze nel quoziente intellettivo: a primeggiare sarebbero cinesi, coreani, giapponesi, seguiti dagli europei di pelle chiara; vengono poi mediorientali e nordafricani; mentre in fondo alla lista vi sono neri, aborigeni australiani, pigmei. In Italia, sostiene Lynn, riassunto da Felice, i meridionali sono meno intelligenti dei settentrionali, perché i primi, in epoche passate, si sono mescolati con popolazioni mediorientali (Fenici, Greci, Arabi). La diversa dotazione di intelligenza ha prodotto, e quindi spiega, le differenze di reddito.

Felice rigetta integralmente le teorie neorazziste di Lynn perché prive di fondamento empirico e di contestualizzazione storica. Lynn basa le sue ipotesi sulle differenze nel quoziente intellettivo non su dati diretti ma su quelli del Pisa promosso dall’Ocse, i quali – venendo da sistemi scolastici influenzati da contesti culturali, economici, sociali, familiari diversissimi – esprimono solo i risultati dell’apprendimento scolastico, da cui è del tutto scorretto estrapolare valutazioni sul quoziente intellettivo. Le differenze di apprendimento sono dovute alla diversità dei contesti e non alle differenze nel quoziente intellettivo. In secondo luogo, i popoli che Lynn considera inferiori (Fenici, Greci, Arabi) sono stati per millenni ben più avanzati degli Europei e durante le epoche in cui il Sud è stato sotto l’influenza di questi popoli ha raggiunto livelli di sviluppo e ricchezza maggiori dei popoli che abitavano il Nord.

Nell’ambito delle cause naturali una seconda risposta individua nella posizione geografica sfavorevole del Sud la ragione del suo restare indietro. Questa risposta si muove all’interno di un modello in cui, a partire da un centro iniziale, nel caso l’Inghilterra, l’industrializzazione si diffonde su linee di prossimità geografica: la mappa dell’industrializzazione, europea ed italiana, ricalcherebbe un criterio di contiguità territoriale, espandendosi dall’Inghilterra prima verso le zone più vicine e poi mano a mano verso zone sempre più lontane dall’origine. Secondo questo modello il Sud è naturalmente svantaggiato; il Nord-Ovest, sul finire dell’Ottocento, si è industrializzato perché più vicino all’Inghilterra: «La Rivoluzione Industriale e l’industrializzazione sono avvenute in Inghilterra e poi nell’Europa occidentale. Se fossero avvenute in Africa, le cose per il nostro Mezzogiorno sarebbero state certamente diverse» (V. Daniele e P. Malanima citati da Felice 2013, 201).

Felice muove serie obiezioni alla sostanza dell’argomentazione. Innanzi tutto, esistono aree del mondo quali il Giappone, la California, l’Australia, la Nuova Zelanda che si sono industrializzate pur essendo ben lontane dall’Inghilterra. In secondo luogo, e riferendosi al Meridione, Felice osserva che le regioni più popolose di quest’area – Campania, Puglia, Sicilia – non risultavano affatto svantaggiate dal punto di vista geografico, perché non erano più lontane dai grandi mercati delle regioni settentrionali, quando gli spostamenti a lunga distanza avvenivano soprattutto via mare e quando il commercio internazionale era più importante di quello domestico. Così, Campania, Sicilia e Puglia non avevano un potenziale di mercato inferiore a quello della Lombardia e del Piemonte e se tale potenzialità non è diventata effettuale le ragioni non stanno nella natura e nella posizione geografica in quel momento avversa e sfortunata, ma nell’azione di uomini che tale opportunità non hanno saputo cogliere.

La spiegazione geografica e naturale riporta il divario Nord-Sud alla disponibilità di risorse idriche e quindi energetiche nel Settentrione. Felice osserva che si tratta di una condizione facilitante, non necessaria. «Soprattutto, nulla lascia supporre che se anche il Mezzogiorno fosse stato ricco di fonti energetiche (corsi fluviali, o anche prodotti fossili), queste sarebbero state ugualmente ben sfruttate. Anzi, a quel che sappiamo è probabile il contrario: non ci dice nulla il sostanziale fallimento, nonostante il sistema idrografico appenninico, del grande progetto elettro-irriguo della tarda età liberale? La storia economica mostra tanti esempi di paesi favoriti nelle risorse energetiche che pure non si sono industrializzati, o al contrario di paesi che l’hanno fatto pur senza possederle. I paesi ricchi di risorse ma incapaci di industrializzarsi sono quelli caratterizzati da istituzioni estrattive, le quali si rafforzano proprio in presenza di risorse da estrarre: il Mezzogiorno proprio a questi assomiglia» (Felice 2013, 214).

Una seconda serie di risposte chiama in causa la cultura. Già gli studiosi liberali Villari, Franchetti e Sonnino negli anni Settanta dell’Ottocento avevano individuato nella scarsa coscienza civile dei meridionali uno degli ostacoli che impedivano di essere parte attiva e rilevante dello sviluppo economico del paese; mentre il socialista Ettore Ciccotti lamentava che proprio il particolarismo della borghesia e del proletariato nel Sud favorivano le politiche clientelari e conservatrici.

Sul finire degli anni Cinquanta del Novecento il politologo americano Edward Banfield poneva all’origine dell’arretratezza meridionale il «familismo amorale», la tendenza cioè a massimizzare i vantaggi immediati della propria famiglia a scapito degli interessi della comunità. Tale mancanza di un’etica comunitaria e di una mentalità cooperativa minava l’efficienza delle istituzioni e la solidità della società civile propiziando, ancora una volta, le politiche clientelari e la corruzione. In un libro del 1993 un altro politologo americano, Robert Putnam, rintracciava l’origine di questa mentalità nel basso medioevo, quando nel Centro-Nord si affermò l’ordinamento comunale, che favoriva la cooperazione e la partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica, mentre nel Sud si consolidava la monarchia normanna, la quale, creando uno stato assoluto, favoriva le relazioni gerarchiche ed escludeva la quasi totalità dei sudditi dal potere politico. Secondo Putnam questi ordinamenti diversi avrebbero strutturato nel corso dei secoli due mentalità assai diverse: al Centro-Nord l’ideale della “vita civile” orientato dal “senso civico” (civicness), al Sud le politiche clientelari.

Le idee di Banfield e di Putnam sono state sottoposte a forti critiche, che Felice almeno in parte condivide, rilevando però che negli ultimi decenni sociologi ed economisti hanno recuperato quei valori cooperativi al centro delle ricerche dei due politologi americani, attraverso l’impiego del concetto di ”capitale sociale” come fattore di sviluppo economico, intendendo con questa espressione “un insieme di credenze e valori che facilitano la cooperazione fra i membri di una comunità”. Felice ritiene però che il concetto sia elusivo nella definizione e soprattutto nella misurazione; in ogni caso tutte le misurazioni indicano un divario Nord-Sud, ciò che poi equivale a confermare nella sostanza l’intuizione di Banfield che nel Meridione rispetto al Centro-Nord vi era meno “capitale sociale” e più “familismo amorale”.

Diversamente da Putnam, Felice non risale fino al medioevo per rintracciare l’origine del divario di capitale sociale; infatti «ancora nella prima metà del Settecento fra il Mezzogiorno e il Nord non si notano sostanziali differenze nel rendimento delle istituzioni […] La rottura andrebbe piuttosto collocata in quella lunga fase di transizione alla modernità che va dalla metà del Settecento all’Unità d’Italia» (Felice 2013, 194-195). È in questo lasso di tempo che il capitale sociale delle regioni del Sud progressivamente si perde, dissipato dall’insipienza, dall’egoismo miope, dall’assenteismo dei gruppi dirigenti meridionali dal regno borbonico fino all’Italia repubblicana.

Per comprendere e apprezzare il ruolo della presenza o assenza di un consistente capitale sociale, bisognerebbe, inoltre, entrare nell’immenso mondo agricolo, dove in effetti si radicava la mentalità della stragrande maggioranza della popolazione, e focalizzare l’attenzione sul nesso strutture agrarie-strutture familiari-propensione alla cooperazione. Nell’Italia centrale – dalla Toscana, alle Marche, fino a parte dell’Abruzzo – prevaleva il sistema mezzadrile nel quale il padrone assegnava la terra ai coloni che la coltivavano riuniti in gruppi familiari che potevano comprendere anche venti membri. I coloni dividevano con il padrone il raccolto e i prodotti dell’allevamento ed erano responsabili del proprio appezzamento. Queste modalità di conduzione dei fondi e i valori sociali che ne venivano promossi – la cooperazione, la mentalità imprenditoriale, l’assunzione di responsabilità – sembrano essere stati all’origine dello scatto economico dei distretti industriali del Nord-Est-Centro negli anni Settanta. Nelle aree padane il regime agrario già era orientato verso la grande azienda capitalistica che ottimizzava le rese attraverso gli investimenti, le opere di irrigazione, la moderna concimazione chimica, la compenetrazione con le attività di trasformazione. Nel Sud, dove i contadini non possedevano la terra né potevano prenderla in affitto, le famiglie rimanevano mononucleari e la solidarietà e lo spirito cooperativo restavano confinati all’interno del singolo nucleo, mentre la coltivazione del latifondo certo non alimentava né lo spirito di intrapresa né l’assunzione di rischi e responsabilità.

Le donne affrontano i soldati inviati per mietere il grano e far fallire così lo sciopero dei mezzadri.

Sequenza del film di A. Lattuada Il mulino del Po, 1949, ambientato nella campagna ferrarese.

Tra le risposte di tipo culturale è da includere la tesi assai diffusa che il Sud è rimasto indietro perché sfruttato dal Nord, a partire dalla “conquista” piemontese che ha portato all’unificazione forzata della penisola. Conquistata l’Italia, i Piemontesi e i Settentrionali hanno occupato lo Stato, imposto una tariffa liberoscambista che ha distrutto l’industria meridionale, compiuto stragi con la guerra al brigantaggio, creato un sistema fiscale che drenava risorse dal Sud per sviluppare il Nord; riducendo, insomma, il Sud a una colonia del Nord.

Felice rigetta integralmente questo complesso di accuse e, attingendo dalle ricerche di Luciano Cafagna e di Stefano Fenoaltea, ribadisce che quello del Nord è stato uno sviluppo autonomo e senza rapporti di interdipendenza con il mancato sviluppo del Sud. Proprio non c’è stato alcun rapporto coloniale di sfruttamento, perché non ve n’era la necessità. Infatti, il Nord non aveva bisogno di utilizzare il Sud come mercato di sbocco per i propri capitali, dato che questi erano ancora limitati e in ogni caso remunerati dagli investimenti nei luoghi di raccolta; né il Sud poteva fungere da mercato di sbocco per le merci settentrionali ancora non competitive con quelle inglesi e francesi; né il Nord aveva bisogno del Sud come riserva di manodopera, visto che le manifatture settentrionali reclutavano le proprie forze di lavoro attingendo dalle campagne locali. Il motore dell’industrializzazione del Nord furono le esportazioni di seta nei mercati dell’Europa del nord; certo vi fu anche l’aiuto dello Stato, che non sarebbe stato però determinante senza l’iniziativa degli imprenditori locali. A rifornirsi di materie prime e forza lavoro nel Sud e a investirvi capitali non era l’Italia del nord ma i paesi più avanzati dell’Europa – Inghilterra, Francia, Germania, Belgio – e gli Stati Uniti. «Nell’Ottocento postunitario, il Nord Italia, con le sue esportazioni di filati di seta, non era nel quadro internazionale sostanzialmente meglio piazzato del Mezzogiorno, che esportava prodotti agricoli e qualche materia prima industriale. Se nel primo caso si è passati dalla bachicoltura all’industria, mentre nel secondo si è rimasti fermi al latifondo, è perché vi era una differenza sostanziale nelle classi dirigenti locali, come anche forse nelle classi popolari (sintomatico il divario di alfabetizzazione) e più in generale nel contesto locale: una differenza che discendeva dalle istituzioni preesistenti» (Felice 2013, 214).

Il modello coloniale non si applica ai rapporti Nord-Sud in Italia anche perché non c’è stata dominazione politica del primo sul secondo. Trascorso il primo quindicennio dall’Unità, le classi dirigenti meridionali sono sempre state ampiamente rappresentate nel parlamento e nel governo; dal 1887 al 1922 ben cinque presidenti del Consiglio furono meridionali: Crispi, di Rudinì, Salandra, Orlando e Nitti. Nell’Italia repubblicana poi l’influenza dei gruppi di potere meridionali è ancora cresciuta, visto che il partito a lungo egemone, la DC, aveva i suoi punti di forza elettorale proprio nel Meridione.

6. Chi ha soffocato il Mezzogiorno sono state le sue stesse classi dirigenti

Abbiamo più su presentato quattro risposte alla domanda “Perché il Sud è rimasto indietro?”. La prima (genetica) e la quarta (il Sud è stato affossato dal Nord) sono, secondo Felice, da respingere senza concessioni, mentre la seconda (geografia) e la terza (deficit di capitale sociale) colgono punti importanti dei quali bisogna tener conto per formulare una risposta corretta, che deve però essere cercata all’interno del Sud. «Chi ha soffocato il Mezzogiorno sono state le sue stesse classi dirigenti – una minoranza privilegiata di meridionali – che hanno orientato le risorse verso la rendita più che verso gli usi produttivi, mantenendo la gran parte della popolazione nell’ignoranza (come evidenziato da tutti gli indici di istruzione e capitale umano) e in condizioni socio-economiche che favorivano i comportamenti opportunisti (come ci dicono le stime sul capitale sociale)» (Felice 2013, 12).

Questa interpretazione riprende tesi e temi di Salvemini e di Gramsci, tra gli altri, integrandoli però con metodologie e apparati statistici aggiornati e sconosciuti agli autori citati e collegandoli alle ricerche di D. Acemoglu e J. Robinson, secondo cui elemento rilevante dello sviluppo sono le istituzioni politiche ed economiche; queste possono essere inclusive, se favoriscono il coinvolgimento dei cittadini e quindi, con la crescita economica, anche lo sviluppo umano e civile; oppure estrattive, se finalizzate cioè ad “estrarre” rendite per una minoranza di privilegiati.

Ebbene, le istituzioni politiche ed economiche operanti nel Sud sono state e restano di tipo estrattivo: lo erano all’epoca dei Borboni, prima, dunque, dell’unificazione nazionale, lo sono rimaste dopo l’Unità, perché dopo il 1861 le istituzioni, anche se formalmente identiche in tutto il paese, hanno funzionato e funzionano ancora secondo modalità ben distinte al Nord e al Sud (Felice 2013, 112-13). Rispetto all’approccio istituzionalista di Acemoglu e Robinson, Felice introduce un ulteriore fattore esplicativo: la stratificazione sociale e la disuguaglianza interna alle regioni; è stata la sperequazione dei redditi, maggiore nel Mezzogiorno che nel Settentrione, a determinare nel Sud l’origine e il perpetuarsi di istituzioni estrattive: «dove la disuguaglianza – nel reddito, ma anche nell’accesso alla cultura – è maggiore, prevalgono istituzioni di tipo estrattivo, ed è questo il caso del nostro Mezzogiorno» (Felice 2013, 219).

Questa interpretazione della differenza di sviluppo del Sud rispetto al Nord-Ovest e al Nord-Est-Centro consente di intravedere gli elementi portanti di una strategia di superamento della differenza di sviluppo. Una strategia che non si basa più sulla richiesta di nuove leggi speciali o di nuovi trasferimenti aggiuntivi di risorse come risarcimento di un’inferiorità che si presume procurata dall’esterno o a saldo di nuovi strumenti di perequazione, ma una strategia che «dovrebbe puntare invece a modificare radicalmente la società meridionale, spezzando le catene socio-istituzionali che condannano la maggioranza dei suoi abitanti a una vita peggiore di quella dei loro concittadini del Nord: annientare la criminalità organizzata, eliminare il clientelismo, rompere il giogo dei privilegi e delle rendite. Riconvertire cioè le istituzioni del Mezzogiorno da estrattive a inclusive, passando per la trasformazione delle strutture sottostanti» (Felice 2013, 14).

Bibliografia

Emanuele Felice, Divari regionali e intervento pubblico. Per una rilettura dello sviluppo in Italia, il Mulino, Bologna 2007.

Emanuele Felice, Perché il Sud è rimasto indietro, il Mulino, Bologna 2013.

Emanuele Felice, Il Mezzogiorno fra storia e pubblicistica. Una replica a Daniele e Malanima, «Rivista di storia economica», 2/2014, pp. 197-242; disponibile anche in rete.

Emanuele Felice, Ascesa e declino. Storia economica d’Italia, il Mulino, Bologna 2015.

Giovanni Vecchi, In ricchezza e povertà. Il benessere degli Italiani, dall’Unità ad oggi, il Mulino, Bologna 2011.

Vittorio Daniele, Paolo Malanima, Il prodotto delle regioni e il divario Nord-Sud in Italia (1861-2004), in «Rivista di Politica Economica», 97, 2007, nn. 3-4, pp. 267-315.

Vittorio Daniele, Paolo Malanima, Alle origini del divario, in Nord e Sud a 150 anni dall’Unità d’Italia, «Quaderni Svimez» Numero speciale, Roma 2012.

Vittorio Daniele, Paolo Malanima, Perché il Sud è rimasto indietro? Il Mezzogiorno fra storia e pubblicistica, «Rivista di storia economica», 1/2014, pp. 3-36.

Daron Acemoglu, James Robinson, Perché le nazioni falliscono. Le origini di prosperità, potenza, povertà, Il Saggiatore, Milano 2013.

Edward C. Banfield, Le basi morali di una società arretrata, il Mulino, Bologna 2010.

Robert Putnam, La tradizione civica nelle regioni italiane, Mondadori, Milano 1997.

Richard Lynn, In Italy, north–south differences in IQ predict differences in income, education, infant mortality, stature, and literacy, in «Intelligence», 38, 2010, pp. 93-100.