di Vincenzo Medde

Parlare di pastorizia in Sardegna è argomento molto delicato.

G. Bottazzi: 118

Ogni ovile è un mondo autonomo. Tra gli ovili confinanti non c’è scambio di oggetti d’uso, di strumenti di lavoro, di prodotti di consumo.

B. Bandinu: 127

In Francia fanno 300 tipi di formaggio, noi solo tre.

F. Ladu, pastore: La Nuova Sardegna, 15.01.2017

Nel testo i numeretti esponenti sono cliccabili e rimandano ciascuno alla nota corrispondente.

Si ritorna al testo con un clic sul triangolino a fine nota.

1. La pastorizia: un’attività fondamentale in una terra poco popolata

Pochi, come sempre, anche nei primi anni Cinquanta, gli abitanti in Sardegna, 53 per km2, contro i 144 del Mezzogiorno e i 157 dell’Italia. E quei pochi per lo più si aggruppavano in piccole comunità isolate e separate da vuoti immensi, e spesso distanti dal mare, dai litorali, dalle pianure, da dove gli eventi e la storia – le scorrerie barbaresche, la malaria, le incursioni stagionali dei pastori transumanti [ 1 ] – li avevano allontanati spingendoli verso l’interno, meno ospitale ma più sicuro. La storia aveva avuto la meglio sulla geografia [ 2 ] (Arcari: 642).

Certo, già da tempo, lentamente e in modo quasi impercettibile prima e poi, tra il vecchio e il nuovo millennio, in modo drammatico perché ingovernato, i Sardi avevano iniziato una marcia di riavvicinamento al mare e alle pianure, che veniva oramai vissuta come spopolamento, desertificazione delle zone interne, abbandono di antiche radici e venerande tradizioni.

Nel 1951 su 1.276.023 abitanti, gli occupati erano 450.800: 230.000 (51,02%) nell’agricoltura, 94.600 (20,98%) nell’industria, 94.800 (21,03%) nei servizi, 31.400 (6,97%) nella Pubblica Amministrazione (Sabattini: 221).

Sempre nel 1951, nel complesso dell’economia sarda le attività del settore primario erano quelle di maggior peso: il prodotto lordo dell’agricoltura, foreste e pesca raggiungeva i 62.439 milioni, superando quello dell’industria (49.200 milioni) e quello delle attività terziarie (61.704 milioni).

Pastori

Nell’ambito del settore primario ad avere il maggior peso con 37.823 milioni, pari al 60% del prodotto lordo dell’intero comparto, era l’allevamento – brado per la gran parte – forte di 2.500.000 ovini e 500.000 caprini, distribuiti in 30.000 aziende pastorali, delle quali oltre un terzo di piccoli allevatori con greggi che contavano meno di 100 capi. (Pirastu, 212; Ruju: 797; Pulina: 31, 37)

A riprova di tale preminenza è anche possibile rilevare come il 44,8% della superficie agraria della Sardegna era destinato a prato e pascolo permanente, quando nell’insieme delle altre regioni meridionali a tale destinazione era riservato solo il 13,2% del territorio.

Nel suo Rapporto conclusivo la Commissione economica di studio per il Piano di rinascita della Sardegna osservava nel 1962: «La stessa composizione della produzione agricola lorda dell’Isola pone in rilievo la preminenza del settore zootecnico e conseguentemente dell’attività pastorale. In Sardegna i prodotti zootecnici rappresentano il 50,2% della produzione lorda vendibile, i prodotti delle coltivazioni erbacee il 30,7%, quelli delle colture legnose il 19,1%. Nell’insieme delle altre regioni meridionali i prodotti zootecnici raggiungono invece soltanto il 19,2%, mentre i prodotti delle colture erbacee costituiscono rispettivamente il 35,8 ed il 45% della produzione agricola» (Commissione: 125).

Il complesso dei dati finora citati, ancora negli anni Cinquanta attribuivano alla componente pastorale un ruolo di assoluta rilevanza nell’economia della Sardegna.

2. Un’enfasi indebita sull’importanza e il ruolo della pastorizia?

Altri studiosi sostengono che la rilevazione pur corretta dell’importanza della pastorizia non giustifica l’idea corrente ma fuorviante che in Sardegna l’allevamento ovino fosse quasi tutto; bisognerebbe, insomma, evitare o, almeno, ridimensionare, lo stereotipo della Sardegna pastorale (Angioni: 105). E Gianfranco Bottazzi riporta e utilizza dati ed elementi che inducono a ricostruire un quadro diverso da quello più sopra rappresentato.

«Nel 1951, il settore primario contribuiva per poco più del 30% al prodotto regionale sardo. Pur non disponendo di dati attendibili per valutare la composizione interna al settore agricolo – tra agricoltura in senso stretto ed attività zootecniche, possiamo tuttavia stimare che la quota della produzione lorda vendibile proveniente dagli allevamenti non superasse – anche sopravalutando nettamente il peso di questo comparto – un terzo del totale del settore, il che significa che l’allevamento contribuiva al reddito regionale per circa il 12%. In termini di addetti, i “pastori, mandriani e accompagnatori in genere di bestiame” rappresentavano meno del 20% degli addetti al settore primario, ossia attorno al 10% del complesso della popolazione attiva. […] Questi numeri contrastano singolarmente con l’attenzione e con la vera e propria enfasi che circonda, possiamo dire da sempre, la pastorizia sarda (Bottazzi: 109-110).

Pastorizia e pastoralismo, la realtà e la sua rappresentazione, al di là dei numeri, è comunque indubbio che abbiano impresso caratteri marcati all’economia, allo spazio, all’organizzazione sociale, alla produzione culturale in Sardegna.

3. Una struttura tradizionale

Negli anni Cinquanta, soprattutto nelle zone interne e centrali della Sardegna, risultava dominante il “sistema agropastorale tradizionale”, il quale lungi dall’essere esclusivamente monopastorale, si caratterizzava invece per la policultura e la complementarietà tra allevamento e agricoltura. Le zone di montagna del Nuorese, ad esempio, riservavano l’11,5% della superficie agraria ai seminativi, grano e orzo in particolare; Austis oltre il 17%; le regioni di montagna della provincia di Cagliari il 21%; Armungia il 43% (Meloni 2015: 447-453) [ 3 ].

Su linee analoghe osserva G.G. Ortu: «Nonché fronteggiarsi sulla linea di separazione tra coltivi e pascoli, in sa frontera, agricoltori e pastori condividono solidalmente i vantaggi e gli svantaggi della bidatzone» (Ortu 2014: 159).

Pastorizia e agricoltura dunque convivevano, integrandosi reciprocamente per uno sfruttamento del suolo e delle risorse più efficiente e produttivo. Coltivare il suolo era importante e redditizio anche per i pastori perché aumentava le risorse per il bestiame procurandogli, a fine estate soprattutto – quando il pascolo diminuiva drasticamente – orzo, stoppie, foglie nelle vigne dove si era appena vendemmiato e residui come pere, castagne, vinacce; assicurava inoltre un migliore controllo del suolo e della macchia perché in preparazione dell’aratura autunnale si bruciavano rovi, cardi, cisto e si eliminavano le radici di erica, corbezzolo e asfodelo [ 4 ].

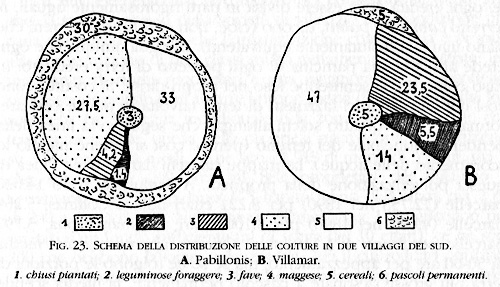

Schema della distribuzione delle colture

a Pabillonis e Villamar

L’utilizzo prevalente dei suoli distribuiva colture e pascoli in tre fasce distinte attorno al nucleo abitato: quasi a contatto con le case venivano gli orti e le vigne, seguiti dai campi recintati e coltivati a cereali ed essenze arboree; nella fascia più esterna, in terre non chiuse (saltus), veniva in prevalenza praticato il pascolo, interrotto talvolta da aree a cerealicoltura estensiva (Meloni 2015: 447-453).

La destinazione d’uso delle terre, fino agli anni Cinquanta, avveniva nel rispetto di regolamenti comunali che ereditavano, in gradazioni diverse, tradizioni secolari che dividevano il territorio arabile in aree per la coltivazione e la semina (bidatzone) e aree adibite al pascolo (paberile). Le due aree si scambiavano ogni anno la destinazione d’uso, affinché tramite una rotazione il terreno arato l’anno precedente potesse godere di un periodo di riposo per la ricostituzione dell’humus. Le terre della bidatzone venivano annualmente divise in lotti e assegnati ai residenti nel villaggio, i quali, indistintamente, a raccolto ultimato, potevano utilizzare tali lotti per il pascolo brado delle stoppie, mentre le terre del paberile ospitavano per tutto l’anno il bestiame del villaggio. Il saltus, le terre aperte e più lontane dall’abitato, erano a disposizione dei pastori per il pascolo brado e di tutti gli abitanti per la raccolta di legna, ghiande, bacche, radici.

Poveri e diseguali. In linea di principio i regolamenti d’uso riconoscevano a tutti gli abitanti del villaggio uguali diritti sulle terre del saltus, della bidatzone e del paberile, ma, di fatto, la possibilità di pascolare nei vasti terreni lontani dal villaggio dipendeva dalla consistenza del gregge posseduto, dal numero di persone che potevano accudirlo, dalla possibilità di costruire un ovile, dai mezzi per raggiungerlo; altrettanto, la possibilità di coltivare terreni anche lontani dall’abitato dipendeva dal possesso di buoi, aratro, carro e dal numero di persone impiegate. Contavano inoltre anche l’appartenenza a questo o quel gruppo di famiglie e la consistenza della tradizione e del tempo di permanenza in determinate posizioni nella comunità. Così, poteva accadere che le terre migliori collocate vicino alle fonti d’acqua fossere di fatto appannaggio di alcune famiglie e che i diritti d’uso fossero tramessi di padre in figlio. Insomma, proprietà e destinazioni d’uso potevano apparire impregnate di forti elementi comunitari e collettivistici, ma, in realtà, la stratificazione sociale in una comunità pur povera giocava un ruolo essenziale nell’accesso alle risorse disponibili, come, d’altra parte, stava a testimoniare la presenza consistente di braccianti nullatenenti [ 5 ] (Meloni 2015: 451).

Agli «elementi di collettivismo agrario» (Ortu 2014, 159) appena indicati si dovevano le caratteristiche di arretratezza e staticità messe in rilievo da numerosi studiosi e osservatori, dal Gemelli e dal Cattaneo fino alla “Commissione economica di studio per il Piano di rinascita”, la quale ancora nel 1962 osservava che in Sardegna agricoltura e allevamento erano condotti con criteri tradizionali e statici, spesso legati ad una economia di sussistenza e comunque quasi sempre estranei ad una intensa economia di mercato, per lo sviluppo della quale l’attitudine imprenditiva non aveva potuto trovare un ambiente adatto a manifestarsi e svilupparsi (Commissione: 133).

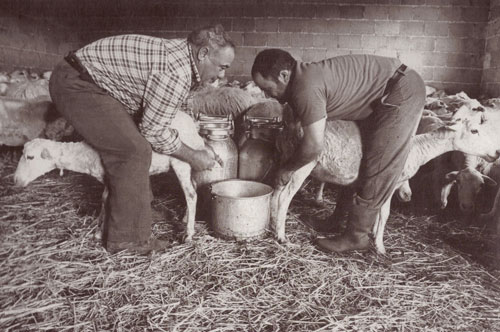

Mungitura

Alla considerevole importanza dell’attività pastorale non corrispondeva dunque un comparto avanzato e moderno e neppure l’industrializzazione della lavorazione del latte aveva avuto consistenti riflessi sulla gestione aziendale degli allevamenti e sulle forme arcaiche della conduzione; formazione e conduzione del gregge, infatti, erano processi che non subivano modificazioni sostanziali da tempi immemorabili, dato che, in gran parte, erano negli anni Cinquanta quelli di mille anni prima (Ortu 1990: 363-64).

Il sistema di allevamento era sempre quello brado, praticato sul pascolo naturale; poche erano le imprese pastorali che disponevano continuativamente di adeguate superfici coltivate ad erbai e prati artificiali; non molto diffuso era il ricorso ad integrazioni alimentari con mangimi concentrati e l’alimentazione basata quasi per intero sul pascolo naturale determinava, per la incostanza del clima sardo, l’aleatorietà della produzione e del reddito.

Il perdurare di questo sistema di allevamento, secondo L. Idda, era legato fondamentalmente a tre ordini di fattori: 1) il pastore sardo era in genere solo custode del bestiame al pascolo, abile nella cura delle bestie, ma poco propenso a coltivare erbe e foraggi di cui i suoi greggi avevano bisogno; 2) le aziende pastorali non erano accorpate, anzi erano generalmente costituite da più appezzamenti spesso distanti tra di loro; 3) le aree pastorali erano per lo più costituite da terre nude e gli investimenti fondiari erano inesistenti o quasi (Idda: 44).

Di fatto, l’ovile era solo un luogo di solo raduno di bestie anziché un laboratorio. Il miglioramento dei pascoli spontanei, l’incremento della produzione foraggera, la conservazione dei foraggi in silos, il miglioramento qualitativo della razza ovina sarda erano pratiche sconosciute o ignorate dai pastori (Olla: 51).

Le dimensioni dei greggi e perciò delle imprese erano per lo più modeste, anche se si era verificato nel tempo un processo di ampliamento ancora in corso; in genere l’ampiezza dei greggi variava da 100 a 400 capi, con punte al di sotto e al di sopra.

Tutto questo comportava conseguenze negative nella formazione professionale degli addetti alle aziende pastorali, specialmente dei lavoratori salariati e soccidari, i quali, dal processo di industrializzazione del principale prodotto della pecora, cioè il latte, non potevano quindi trarre alcun frutto in fatto di addestramento nelle moderne pratiche tecnologiche dell’allevamento ovino.

Nel Lazio, il pecorino romano si produceva anche nei pascoli; per la qual cosa, i conduttori di greggi ovini e, con loro, i dipendenti collaboratori, oltre che buoni allevatori, erano anche buoni produttori di formaggio.

«Nessuna meraviglia, quindi, se nelle comunità pastorali non sono avvenuti quei fatti di mobilità, mutamenti e trasformazioni socio-culturali che rientrano nell’azione d’ogni processo d’industrializzazione. Questo, nonostante che l’industria casearia abbia operato in un’area di grande impegno economico e sociale per la sua grande estensione che è più che la metà della superficie della Sardegna; per l’enorme numero di capi ovini che essa contiene, non eguagliato in nessun’altra regione; per il suo prodotto più importante destinato a mercati nazionali ed esteri; per il valore della sua produzione lorda vendibile che supera quello di tutte le altre produzioni dell’agricoltura sarda» (Olla: 51-52).

«L’arretratezza tecnologica […] significa in definitiva che il pastore ha incorporato in sé, nella propria memoria, destrezza, coraggio e istinto quanto gli occorre per la conduzione del gregge. Secondo la sua stessa rappresentazione, confortata bensì da una vasta letteratura, egli è uomo che sa il fatto suo, atleta o balente sempre in lotta con la natura, e molto più del contadino capace anche di adattarsi al gioco rischioso del mercato. Ma al mondo non reca che pretese, né la sua intelligenza, per quanto espressiva di miti e poesia, s’applica alle cose per mutarle a loro volta in strumenti o tecniche, cumulando il sapere e le risorse di ieri con quelli di oggi. Non è uomo in altri termini che costruisce, ma che s’insinua piuttosto nel corpo della natura per usarne senza trasformarlo. Anche quando gli dà fuoco, se non è per vendetta, lo fa soltanto per secondarne a suo pro i ritmi vegetativi» (Ortu 1990: 364-65).

4. Il problema del latte e del formaggio

Il reddito lordo della pecora sarda derivava mediamente per il 65% dal latte, per il 20-30% dalla carne e dalle pelli, per il 5% scarso dalla lana. Il latte era, dunque, al primo posto nella scala dei valori economici della pecora ed il problema del latte era il principale problema dell’economia pastorale della Sardegna.

Costantino Nivola

Pastore che prepara il formaggio

La gran parte del latte veniva trasformato nei due seguenti tipi di formaggio: il “Fiore sardo”, prodotto in genere dai pastori direttamente negli ovili e destinato al consumo interno in Sardegna; il “Pecorino romano”, prodotto nei caseifici industriali e sociali e destinato al mercato nazionale e internazionale, americano soprattutto. Nei primi anni Sessanta, sul totale delle esportazioni di formaggio oltre il 77% era rappresentato dal “Pecorino romano”, mentre il “Fiore sardo” era pari al 18%.

La produzione del “Pecorino romano” veniva effettuata nei caseifici industriali e in quelli sociali, cioè in quelli gestiti da cooperative di pastori. Coesistenti ed operanti in tutta l’Isola, i due distinti complessi producevano formaggio dello stesso tipo (il “Pecorino romano”) da esportare negli stessi mercati di consumo, dove potevano cambiare, anche in modo drastico sia la domanda che i prezzi. Per giungere a tali mercati, i caseifici sociali si servivano degli stessi canali di scambio dei concorrenti caseifici industriali. Si potevano così verificare crisi di sovrapproduzione (con conseguenti rilevanti giacenze di formaggio invenduto) che colpivano severamente le cooperative di pastori e con esse l’intera economia pastorale.

Così, l’esportazione del “Pecorino romano” alternava periodi di recupero a periodi di recessione di quantità e di prezzi del prodotto da esportare, e persino a periodi di grosse giacenze di prodotto invenduto, senza che tutto questo avesse indotto l’organizzazione lattiero-casearia che lo produceva ad assicurarsi alternative di mercato anche diversificando i prodotti proposti ai consumatori.

La Commissione per il “Concorso deliberato dalla Giunta regionale, il 19 gennaio 1963, per la concessione delle previste provvidenze a favore delle imprese produttive di nuovi tipi di formaggio pecorino” osservava che le ricorrenti crisi del settore caseario sardo erano da attribuirsi «prevalentemente, se non in modo determinante, al fatto che la massa del formaggio prodotto è rappresentata quasi esclusivamente da formaggio pecorino romano e con produzione in eccesso rispetto alla necessità dei mercati di consumo» (cit. in Olla: 88).

Sarebbe stato invece necessario incanalare una parte della produzione del latte di pecora verso la lavorazione di nuovi tipi di prodotto senza sostituire del tutto i prodotti tradizionali, con ricerca di nuovi mercati senza regredire nelle posizioni di mercati già acquisiti. Questi nuovi percorsi sarebbero stati certo favoriti da un’azione di tutela economico-sociale della Regione anche nella fase di mercato del ciclo operativo dell’economia agro-pastorale della Sardegna. (Sui contenuti di questo paragrafo si veda soprattutto D. Olla)

5. La transumanza: dati naturali, dimensione economica, riflessi culturali

La distribuzione territoriale di ovini e caprini era fortemente differenziata per zone altimetriche; la densità media nell’Isola agli inizi del 1961 era pari a 114 capi per km2; 62 nella pianura, 143 le colline interne, 192 le aree interne di montagna; ma le montagne di Bitti registravano una densità pari a 209 e il Gennargentu Occidentale addirittura 483 (Olla: 33-34).

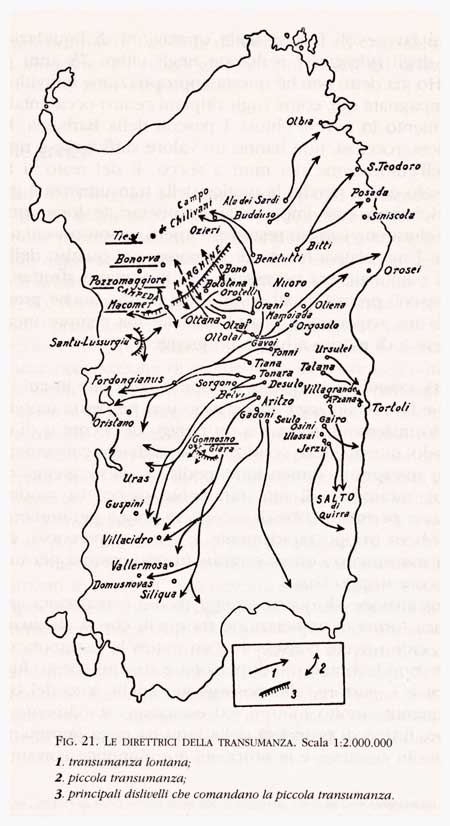

Percorsi della transumanza

Le aree interne di montagna non avrebbero potuto produrre le risorse alimentari per masse così imponenti bestiame ovino e caprino, mentre, d’altra parte, le temperature invernali risultavano del tutto sfavorevoli per greggi che, pascolando sempre all’aperto, non avevano altro riparo che alberi, costoni e macchie di lentischio. Così, pastori e bestie delle zone interne di montagna erano costretti a cercare – è la transumanza – nei terreni di pianura dei Campidani, del Sulcis-Iglesiente, della Nurra, del Gerrei, del Sarrabus, della Baronia le risorse e il clima per svernare. Centinaia di migliaia di pecore che pascolavano in montagna nei quattro-cinque mesi caldi, scendevano verso il piano e vi soggiornavano per i sette-otto mesi dell’autunno-inverno.

Secondo alcuni, tale movimento stagionale di uomini e bestie di origini molto antiche coinvolgeva i due quinti dell’intero patrimonio ovino posseduto dalla Sardegna: qualcosa come un milione e più di capi (Olla: 37). Secondo altri la transumanza interessava un quinto del bestiame ovino e caprino e due o tre mila pastori (Ortu 1988: 821-823).

Ma le cifre da sole non sono in grado di rappresentare il peso della transumanza, giacché si tratta di «un fenomeno che ha profondamente segnato le regioni centrali e meridionali dell’Isola, stringendo le rispettive attività dominanti, la pastorizia e l’agricoltura, in un nesso fortissimo e instabile al tempo stesso, causa di rotture spesso drammatiche e di ricomposizioni che aprono a fasi mai lunghe di un relativo equilibrio, e causa sempre, comunque, di infiniti disagi, individuali e collettivi […] La transumanza è anche attraversamento di confini, di feudi, comunità, proprietà. Temibili per i villaggi che incontrano di passaggio, soprattutto alla risalita quando le biade sono già alte, i pastori transumanti affrontano una difficile convivenza per alcuni mesi con i pastori e gli agricoltori delle comunità di destinazione. Le distese delle pianure meridionali e i solchi vallivi dei colli circostanti si popolano pericolosamente, giorno e notte, di grida e di campanacci. […] La difesa della bidatzone dal pastore è uno dei compiti primari della comunità sarda in età medioevale e moderna; vale anzi a giustificarla e fondarla in quanto tale. […] Il fenomeno dei villaggi scomparsi, che riguarda in misura maggiore proprio le regioni di transumanza, testimonia che il rischio è spesso mortale. […] La storia della transumanza in Sardegna s’intreccia quindi con le vicende del popolamento e degli insediamenti» (Ortu 1988: 823-832).

«La transumanza è un fatto che interessa pure per il suo riflesso sociale. Essa dà origine ad una vera e propria diaspora di individui e di gruppi di individui […] Diaspora non definitiva; ma il suo ripetersi di anno in anno, a breve parentesi di tempo, la rende come definitiva. Non è di lunga durata, ma neppure tanto breve da evitare maturazioni socio-psichiche negli individui che ne fanno parte. Individui che si allontanano da un villaggio, da una casa; che lasciano comunità, famiglia che li sostentano e li informano d’una propria vita di relazione per porsi in una situazione diversa che non dà altra vita di relazione in sostituzione. Nessuna possibilità né di tempo né di luogo di inserirsi in alcun’altra formazione sociale di comunità o di gruppo, anche le meglio e più fortemente munite di attrazioni socio-culturali (Olla: 37).

Benedetto Meloni però osserva che lo stato di precarietà in cui vive il pastore, e il pastore transumante in particolare, lo induce anche a cercare, creare, mantenere attive le reti di relazioni sociali per ottenere l’accesso ai pascoli, controllare il prezzo della terra, far fronte agli imprevisti (Meloni 2006: 20; Meloni 2015: 452).

6. Dopo gli anni Cinquanta

Il modello tradizionale della pastorizia subisce profondi mutamenti tra la fine degli anni Cinquanta e gli anni Settanta del Novecento. Questi, in estrema sintesi, i tratti caratterizzanti tale mutamento: vengono abbandonate o fortemente ridotte le colture cerealicole, ortive e foraggere nelle zone interne e collinari e nelle terre comunali; si estendono i terreni incolti, i boschi e la macchia; aumentano gli incendi; i pastori con i loro greggi, che diventano sempre più numerosi, occupano i terreni lasciati liberi dagli agricoltori e non vi apportano alcun miglioramento fondiario; si esaurisce il ruolo della famiglia come unità in grado di curare e integrare il complesso delle operazioni sia agricole sia pastorali. Insomma, si riduce fortemente l’agricoltura cerealicola e si rafforza la pastorizia; e, mentre l’economia da agropastorale si trasforma in pastorale estensiva, si esaurisce il modello tradizionale che si articolava sulla complementarità tra pastorizia e agricoltura (Meloni 2015: 453-456).

G.G. Ortu, in una pubblicazione del 1988, poteva constatare che «La Sardegna è quasi tutta di nuovo a pascolo» (Ortu 1988: 829). E nel 1995 G. Bottazzi illustrava il «trionfo contemporaneo della pastorizia» con i dati seguenti: le pecore in Sardegna sono più di 4,5 milioni, il 40% del patrimonio ovino nazionale, quasi 3 pecore per abitante, il 44% della produzione nazionale di latte di pecora e capra, il 28% della lana sucida nazionale, con un incremento di più del 7% all’anno nel decennio Novanta e di quasi il 4% annuo negli anni Ottanta (Bottazzi: 115).

7. Una possibile rottura morbida? Le proposte di Gavino Alivia

Ma, già nel 1953 Gavino Alivia [ 6 ] registrava in Sardegna il fenomeno veramente singolare, che non aveva riscontro in nessun’altra regione italiana e quasi in nessun altro paese, di una forte contrazione dell’allevamento bovino, contemporanea ad un forte incremento di quello ovino. Nel 1950, infatti, si allevavano 2.576.000 capi ovini e 211.000 bovini, in controtendenza, dal 1881, rispetto all’Italia o a regioni come l’Abruzzo e la Toscana, dove erano aumentati i bovini e diminuiti gli ovini (Alivia 1953).

Spiegava Alivia che le cause dell’involuzione del gregge vaccino in Sardegna, contemporanea ad un eccezionale sviluppo di quello ovino, stavano nella industrializzazione del latte ovino – avvenuta dopo il 1900 con la fabbricazione del pecorino romano – e nella mancata industrializzazione dei prodotti dell’allevamento bovino, che aveva fatto invece grandi progressi nelle regioni continentali e nell'Isola solo nell'area di Arborea. A questa causa di origine esterna si doveva inoltre aggiungere anche il fatto che l’allevamento bovino, il «ramo di gran lunga il più importante dell’allevamento», non aveva ricevuto e non riceveva alcun serio incentivo da parte dei poteri pubblici e del governo regionale.

Occorreva invece, secondo l’economista sassarese, andare in direzione esattamente contraria: aumentare i bovini e diminuire gli ovini secondo un piano decennale di sviluppo delle aziende zootecniche di lavorazione del latte, delle carni, delle pelli dei bovini, le cui possibili progressioni erano riassunte nella seguente tabella.

| All’inizio del decennio |

Dopo un decennio | |

|---|---|---|

| Bestiame bovino | 220.000 capi | 400.000 capi |

| Bovini macellati annualmente |

40.000 capi | 110.000 capi |

| Latte consumato | 150.000 hl | 300.000 hl |

| Latte trasformato in formaggi e altri prodotti |

200.000 hl | 1.800.000 hl |

| Pelli | 25.000 | 110.000 |

| (Alivia 1953) | ||

Il piano implicava una riduzione di 400.000 pecore, di 320.000 Hl. di latte, di 400.000 agnelli e una diminuzione del reddito relativo pari a 3 miliardi. Dopo un decennio, però, secondo Alivia tali dati di contrazione sarebbe stati ampiamente compensati da un aumento degli addetti in agricoltura e nella zootecnia pari a 50.000 unità (più altre 30.000 di popolazione non agricola che sarebbe cresciuta con quella agricola) e da una crescita del reddito aggirantesi attorno ai 20 miliardi.

Alivia inseriva queste ipotesi di sviluppo dell’allevamento in un discorso più ampio sull’industrializzazione della Sardegna interessante tutti i comparti economici, fondata sulla costruzione di una solida rete di imprese agro-alimentari, capaci di valorizzare le risorse locali e di integrarsi compiutamente nel mercato mondiale.

Le proposte di Gavino Alivia – «una possibile “rottura morbida” tra antico e nuovo regime nel secondo dopoguerra» (Sapelli: 323) – sarebbero state presto dimenticate perché giudicate obsolete a fronte di altre ipotesi di sviluppo centrate sui poli industriali sorretti dalla mano pubblica regionale e nazionale e sul potere di traino della grande industria, paradossalmente accompagnate dall’accettazione della centralità, certo culturale ma anche economica, delle zone interne e della pastorizia. Di qui anche la l’immutata consistenza degli ovini e le ricorrenti crisi di sovrapproduzione insieme con il mancato sviluppo nell’Isola di attività economiche a forte intensità di occupazione e capaci di stare in modo autonomo e non assistito sui mercati nazionali e internazionali [ 7 ].

NB Il neretto è sempre dell’autore dell’articolo

Note

1. «Piccole unità insediative possono sopravvivere soltanto se le campagne sono in qualche modo tranquille, se i pastori non esercitano una pressione troppo forte sui bidazzones. L’attuale configurazione del popolamento sardo, con villaggi più scarsi su distanze maggiori, si definisce soltanto nel corso della seconda metà del Trecento […] e il carattere altamente precario dell’abitato rurale sardo per tutta l’età medievale e moderna rivela l’influenza determinante del nomadismo pastorale» (Ortu 1988: 829-832). Si veda anche il paragrafo 5. ▲

2. Per un’affermazione opposta – «In Sardegna la storia è più che altrove figlia della geografia» – si veda Mannuzzu: 1227. ▲

3. Diversamente Le Lannou: «In queste comunità di pastori della Sardegna centrale, piccolissimo era lo spazio lasciato alla coltivazione e ai coltivatori. I campi coltivati occupano soltanto la quarantesima o cinquantesima parte del territorio». (Le Lannou: 226) ▲

4. Ma vale osservare con G.G. Ortu che «L’uso frequente del fuoco per rigenerare erbe e germogli, assai frequente tra i pecorai, provoca tuttavia con il tempo un forte degrado dei suoli, specialmente di quelli disposti in pendio e già erosi dall’aratro o dalla zappa. Anche la lotta contro il cisto e altre piante infestanti consegue alla fine il medesimo risultato, accelerando la trasformazione di vaste superfici un tempo ricche di humus in steppe, se non anche in pietraie impervie». (Ortu 2014: 161) ▲

5. Secondo G.G. Ortu occorre rilevare come «la comunità pastorale, in sé e nei suoi rapporti con la società circostante, sia profondamente segnata da diseguaglianze e gerarchie, di beni e di valori, e come tali diseguaglianze e gerarchie abbiano spoglie nettamente feudali». (Ortu 1981, 121) ▲

6. Secondo Sapelli «l’interprete più acuto della questione sarda tra la prima guerra mondiale e gli anni Cinquanta». (Sapelli: 303) ▲

7. Così, di nuovo, nel 2017 il crollo del prezzo del latte mette in crisi l’intero comparto pastorale, con le associazioni di categoria, allevatori e trasformatori, schierate su fronti opposti nella ricerca delle responsabilità e delle soluzioni, mentre la Giunta regionale annuncia un finanziamento di 4 milioni per abbattere le pecore di quattro anni che producono troppo latte e la Confindustria propone il ritiro immediato di 50mila quintali del pecorino romano invenduto, perché solo con il ritiro di parte dello stoccato sarà possibile rimettere in sesto un mercato oramai fuori equilibrio (Si veda «La Nuova Sardegna» del 27.1.2017). E questo oltre sessanta anni dopo le analisi e le proposte di Gavino Alivia e oltre cinquanta anni dopo l’avvertimento pubblico e autorevole circa i rischi di una «produzione in eccesso rispetto alla necessità dei mercati di consumo». ▲

Bibliografia

Gavino Alivia, Pascoli, latte e formaggi, in «Riscossa», III, 25 febbraio 1946, articolo riprodotto in Stampa periodica in Sardegna 1943-1949, 3 e 4, «Riscossa», (a cura di M. Brigaglia), Edes, Cagliari 1974, pp. 443-449.

Gavino Alivia, L’industrializzazione della Sardegna. Sue condizioni e ripercussioni nella economia italiana, in Associazione Nazionale Ingegneri e Architetti, Atti del Convegno di studi per l’industrializzazione della Sardegna 10-14 aprile 1953, pp. 95-117).

Giulio Angioni, Pane e formaggio, in F. Manconi – G. Angioni, (a cura di), Le opere e i giorni. Contadini e pastori nella Sardegna tradizionale, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 1982.

Paola Maria Arcari, La Sardegna, in Commissione parlamentare di inchiesta sulla disoccupazione, La disoccupazione in Italia vol. III, tomo 4, Roma 1953, pp. 630-735.

Bachisio Bandinu, Il mestiere del pastore tra vecchio e nuovo, in F. Manconi – G. Angioni, (a cura di), Le opere e i giorni. Contadini e pastori nella Sardegna tradizionale, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 1982.

Gianfranco Bottazzi, Eppur si muove! Saggio sulle peculiarità del processo di modernizzazione in Sardegna, Cuec, Cagliari 1999.

Commissione economica di studio per il Piano di rinascita della Sardegna, Rapporto conclusivo sugli studi per il Piano di rinascita, vol. I e vol. II, Cagliari 1962.

Lorenzo Idda, La pastorizia, in M. Brigaglia (a cura di), La Sardegna, 2, Sez. Economia, Edizioni Della Torre, Sassari 1982, pp. 43-49.

Maurice Le Lannou, Pastori e contadini di Sardegna, Edizioni Della Torre, Sassari 2006.

Salvatore Mannuzzu, Finis Sardiniae (o la patria possibile), in L. Berlinguer – A. Mattone (a cura di), Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità ad oggi. La Sardegna, Einaudi, Torino 1998, pp. 1225-1244.

Benedetto Meloni, Ricerche locali. Comunità, economia, codici e regolazione sociale, Cuec, Cagliari 1996.

Benedetto Meloni – Domenica Farinella, L’evoluzione dei modelli pastorali in Sardegna dagli anni Cinquanta ad oggi, in La Sardegna contemporanea. Idee, luoghi, processi culturali, Donzelli, Roma 2015.

Domenico Olla, Il vecchio e il nuovo dell’economia agro-pastorale in Sardegna, Libreria Feltrinelli, Milano 1969.

Gian Giacomo Ortu, L’economia pastorale della Sardegna moderna. Saggio di antropologia storica sulla “soccida”, Edizioni Della Torre, Cagliari 1981.

Gian Giacomo Ortu, La transumanza nella storia della Sardegna, in «Mélanges de l’Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes», T. 100, N°2, 1988, pp. 821-838.

Gian Giacomo Ortu, Economia e società rurale in Sardegna, in Piero Bevilacqua (a cura di), Storia dell’agricoltura italiana in età contemporanea, II, Marsilio, Venezia 1990, pp. 325-375.

Gian Giacomo Ortu, Ager et urbs. Trame di luogo nella Sardegna medievale e moderna, Cuec, Cagliari 2014.

Luigi Pirastu, Sviluppo economico e classi sociali in Sardegna dal 1951 al 1971, in Economia e società in Sardegna. Scritti discorsi 1943-1981, Edes, Cagliari 1989, pp. 211-244.

Giuseppe Pulina - Gavino Biddau, Pascoli, pecore e politica: 70 anni di pastorizia in Sardegna, Edes, Sassari 2015.

Sandro Ruju, Società, economia, politica dal secondo dopoguerra ad oggi (1944-98), in L. Berlinguer – A. Mattone (a cura di), Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità ad oggi. La Sardegna, Einaudi, Torino 1998, pp. 775-992.

Giulio Sapelli, Alternative possibili per la crescita: la Sardegna, Sassari e oltre, in M.L. Di Felice – L. Sanna – G. Sapelli, L’impresa industriale del Nord Sardegna. Dai «pionieri» ai distretti 1922-1997, Laterza, Roma-Bari 1997.

Immagini

– Pastori: M. Brigaglia (a cura di), La Sardegna, 2, Edizioni Della Torre, Sassari 1982.

– Distribuzione delle colture: Maurice Le Lannou, Pastori e contadini di Sardegna, Edizioni Della Torre, Sassari 2006, p. 231.

– Mungitura: F. Manconi – G. Angioni (a cura di), Le opere e i giorni. Contadini e pastori nella Sardegna tradizionale, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 1982, foto n. 132.

– Nivola, Pastore: Rinvio al sito

– Vie della transumanza: Maurice Le Lannou, Pastori e contadini di Sardegna, Edizioni Della Torre, Sassari 2006, p. 216.