«L’impiego di questo o quel mezzo resta insufficiente se una società numerosa non partecipa attivamente, intensamente, alla realizzazione completa e duratura di un equilibrio senza malaria» (Le Lannou 1936, p. 135).

«L’aver preso la malaria come centro del lavoro mi ha fornito un finestrino attraverso il quale poter osservare la realtà della Sardegna» (Brown 1990, pp. 54-55).

1. LA MALARIA IN SARDEGNA

«Per vastissimi tratti di pianura e di altopiani, la campagna si distende spoglia di coltivazioni, di alberi, di casolari, coperta solo di cespugli rachitici o spinosi; e in quelle tristi lande, dove quasi manca ogni traccia dell’industria umana, vagano rare mandrie e greggi a cielo aperto, che durante la siccità dell’estate mal possono pascersi, e a stento trovano acqua pantanosa e salmastra; e durante l’inverno rimangono prive di nutrimento se la neve spesso ne copre il pascolo» (Francesco Pais Serra, cit. in Tognotti, p. 72).

In queste terre desolate – chiazzate di paludi, acquitrini, fossati, ristagni d’acqua, cave, conche e rivoli, luoghi tutti in cui prosperavano le zanzare, i terribili vettori della malaria – imperversava il morbo, che a metà degli anni Ottanta dell’Ottocento colpiva 316 comuni su 364, cioè l’87%. La Sardegna era conosciuta da molto tempo come isola malarica; scrittori, viaggiatori, visitatori, funzionari governativi ne avevano infinite volte lamentato l’insalubrità e la pericolosità, ma negli anni Ottanta si resero disponibili anche in Sardegna dati statistici che permettevano di avere un’idea molto più precisa che in passato della diffusione del morbo nell’Isola. Nel 1880 la relazione al Senato di Luigi Torelli relativa all’Inchiesta sulle strade ferrate rivelava che su 246 chilometri di linea realizzati fino ad allora 90 risultavano in condizioni gravi per malaria, 130 in condizioni meno gravi, mentre solo 26 erano del tutto immuni.

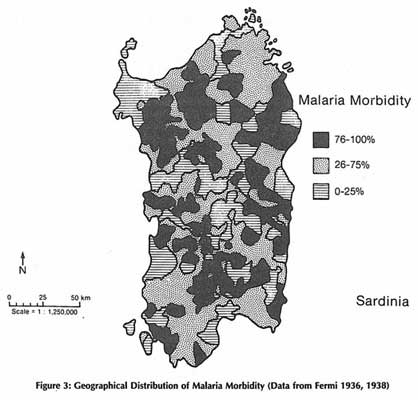

Carta della malaria

La Carta della malaria in Italia realizzata dal senatore Torelli nel 1882 evidenziava con i colori giallo (malaria lieve e grave) e rosso (malaria gravissima) la distribuzione geografica del morbo. In Sardegna le zone malariche includevano la quasi totalità delle comunità del Campidano, delle colline e degli altopiani meridionali, diecine di villaggi del nord, le piane costiere dei circondari di Iglesias, Alghero, Sassari, Tempio, Nuoro, Lanusei. In quindici anni, dal 1887 al 1900, i decessi per malaria furono 27 986, con una media annuale di quasi 2000 morti. Così, «la Sardegna, con poco più di1/5 della popolazione della Sicilia, registrava più della metà dei morti e con 1/42 della popolazione totale italiana contribuiva con 1/8 al contingente dei morti per malaria in Italia» (Tognotti, p. 77).

La malaria colpiva soprattutto i ceti più poveri delle campagne – contadini, braccianti, pastori transumanti – e i lavoratori non agricoli come i minatori, i cantonieri, i ferrovieri, gli addetti ai lavori di bonifica dei terreni paludosi. Colpiva con particolare violenza i bambini al di sotto dei dieci anni. Colpiva oramai anche le donne, un tempo protette dal fatto di essere quasi recluse in casa, mentre ora facilmente si infettavano durante il lavoro di spigolatura, di raccolta delle olive, attingendo acqua alle fonti, lavando i panni nei torrenti o nelle fonti. Le conseguenze, anche quando non mortali, erano catastrofiche. Chi riusciva a sopravvivere ne veniva comunque segnato dolorosamente: tumori alla milza, fegato ingrossato, crisi viscerali, complicanze polmonari, un indebolimento fisico strutturale che induceva uno stato di miseria fisiologica permanente.

Sulla base degli accertamenti sanitari sui giovani in età militare, i Sardi si collocavano all’ultimo posto per statura, perimetro toracico, peso medio, ciò che poi spiegava l’altissimo numero dei riformati per la leva. «In particolare gli abitanti della pianura erano piccoli, di costituzione debole, con voluminosi tumori alla milza, afflitti da senilità precoce e segnati dalla malattia nella stessa identità fisica e antropologica» (Tognotti, p. 114).

La malattia condizionava non solo il fisico ma anche la psicologia, i comportamenti, gli atteggiamenti, il modo di porsi di fronte alla vita deprimendo spirito di iniziativa, fiducia in sé stessi e nel futuro, capacità di concentrazione, attitudine e resistenza al lavoro. Di qui anche il formarsi di stereotipi razzisti e biologisti sui Sardi pigri, inetti, incapaci di lavoro sodo e produttivo; o sugli abitanti della pianura: tranquilli, dominati, non rispettati, inclini a cedere allo straniero, contrapposti agli abitanti della montagna: indipendenti, resistenti, rispettati, propensi alla violenza.

2. IL PEGGIORAMENTO DEGLI ANNI OTTANTA

La malaria si era impiantata in Sardegna durante l’occupazione cartaginese tra il V e il III secolo a.C., e da allora sempre aveva tormentato i Sardi, seppure con diversi gradi di intensità e pericolosità. Il sistema comunitario di sfruttamento delle terre prima, e poi l’organizzazione feudale di lunga durata imposta dagli occupanti ispanici dopo la conquista nel secolo XIV favorirono il costituirsi delle condizioni ecologiche del radicamento endemico della malaria.

A partire dal secondo decennio dopo l’Unità, però, la situazione era peggiorata a causa dell’«uso intensivo e disordinato delle risorse naturali (terre, acqua, boschi, erba, macchia), che rappresentava poi il modo prevalente dell’inserimento dei ceti produttivi sardi (proprietari terrieri, armentari e allevatori, incettatori ed esportatori di carbone, sughero, legname, ecc.) in quella fase di sviluppo» (Tognotti, p. 92). La distruzione dei boschi e il dissodamento di nuove terre anche sui pendii erodibili, per estendere pascolo e coltivazione del grano, avevano avuto inizio già nella metà del Settecento. Ma si diffusero e si intensificarono a partire dagli anni Trenta dell’Ottocento a causa delle trasformazioni provocate dalla chiusura dei terreni, dall’eversione della feudalità, dalla privatizzazione della terra, dalla fine degli istituti agrari e sociali comunitari.

Tali processi e cambiamenti, insieme con il più profondo inserimento della Sardegna nel mercato (dopo la fusione perfetta del 1847 con gli Stati di terraferma del Regno), attivarono nuovi soggetti e protagonisti: costruttori di strade ferrate, industriali minerari, conciari, sugherieri, esportatori di carbone, appaltatori dell’edilizia pubblica e privata, i quali tutti fecero impennare la richiesta di legname con la conseguente accelerazione del taglio dei boschi. Ma i responsabili della perdita del patrimonio boschivo sardo furono anche più numerosi, seppure con diversi gradi di responsabilità: proprietari terrieri e allevatori, i governi di Torino prima e Roma poi, burocrazia e amministratori locali, tecnici degli ispettorati e delle intendenze, e, infine, anche i più poveri, piccolissimi proprietari e pastori colpiti dalla diminuzione delle terre comuni.

Solo per fare qualche esempio: le traversine necessarie alla costruzione delle ferrovie, iniziata negli anni Settanta, richiese l’abbattimento di migliaia di querce e lecci, mille per ogni chilometro di linea; nel triennio 1864-1866 furono esportate quasi 85 000 tonnellate di carbone vegetale, per la produzione delle quali erano state necessarie oltre 420 000 tonnellate di legna ricavata dagli alberi abbattuti. Così, alla fine degli anni Settanta in Sardegna i boschi coprivano solo il 12% della superficie regionale quando a livello nazionale arrivavano al 21,1%.

Inoltre, la costruzione della rete ferroviaria, che procedeva scavando fossati, alzando i terreni, erigendo terrapieni e dune di contenimento, contribuiva a costellare il territorio di acque stagnanti presto occupate dagli anofeli. Infine, nelle miniere dell’Iglesiente, i pozzi caldi e umidi anche a una profondità di due o trecento metri, come pure, all’esterno, le enormi vasche che raccoglievano l’acqua piovana per il lavaggio dei minerali, diventavano dei veri e propri vivai per anofeli.

Insomma, alcuni elementi di modernizzazione avevano cambiato la Sardegna: privatizzazione della terra, abbandono di istituti comunitari, realizzazione di strade ferrate, nuova dinamica demografica, ripopolamento delle zone costiere, inserimento dell’Isola nella compagine statale e nei circuiti economici del mercato. Tali fenomeni si erano però realizzati in un contesto di perdurante arretratezza delle strutture agrarie, fondiarie, sociali, provocando prima il dissesto idrogeologico del territorio, quindi il moltiplicarsi delle aree invase dalle acque stagnanti e infine il conseguente acutizzarsi della malaria. Dalla metà degli anni Settanta, infatti, questi processi avevano cominciato a produrre i loro effetti rovinosi sul territorio: frane, piene distruttive, allagamenti, ostruzione degli alvei e degli sbocchi a mare. Nel febbraio del 1876 le acque del Flumendosa in piena si innalzarono di 2,5 metri sul piano di campagna, mentre il Tirso sempre più spesso straripava d’inverno provocando allagamenti che impaludavano vaste aree per l’assenza di vie di scolo e di deflusso. Altrettanto, nelle pianure interne di Ozieri, Giavesu, Bonorva, nella Trexenta, nella Marmilla e nelle altre pianure costiere della Sardegna settentrionale e meridionale1.

3. ABITAZIONI, IGIENE, SANITÀ

Non era solo il dissesto del territorio e il mutamento delle condizioni climatiche a rendere pericolose e mortifere le zanzare; queste, e con esse la malaria, prosperavano anche perché le condizioni delle abitazioni, l’igiene, l’alimentazione, l’assistenza sanitaria erano in condizioni disastrose.

Quasi tutti i centri abitati mancavano di impianti fognari e le case erano sprovviste di servizi igienici e di acqua corrente, per cui si era obbligati a servirsi di pozzi spesso mal tenuti e soggetti ad infiltrazioni che fornivano acqua torbida e di qualità scadente. Le stanze, poche e piccole, ospitavano quattro cinque persone, che convivevano in stretto contatto con maiali e asini, e i muri, anneriti dal fumo, mimetizzavano perfettamente le zanzare che infestavano ambienti per loro così ricettivi. Per la vie rigagnoli di liquami e strati di escrementi, rovistati da maiali e galline in libertà. «Le casupole, di mattoni di paglia e fango impastati, sono senza aria e senza luce, non pavimentate e quindi umidissime. Il pozzo, se c’è, è nella corte, e quivi pure la latrina, quando esiste. Cogli uomini convivono in più o meno intima promiscuità ogni sorta di animali domestici. Nella corte si sogliono anche accumulare i rifiuti domestici. Non fognature di sorta. Locali scolastici infelicissimi: una stamberga che riceve luce solo dalla porta, e che nei mesi di vacanza funge da magazzino, rappresenta la scuola. Non vi sono latrine [...] Il mare dista un’ora e un quarto a piedi dal paese; pure nessuno fa bagni di mare, anzi ci sono molti che non hanno mai visto il mare»2.

Tali condizioni di precarietà igienica caratterizzavano soprattutto i centri più piccoli e le abitazioni disperse nelle campagne, ma era possibile rinvenirle anche in centri più importanti.

Certo, vi erano i regolamenti comunali di igiene in materia di abitazioni, scuole, cimiteri, igiene pubblica, processi di lavorazione; ma restavano lettera morta perché gli amministratori a livello locale – proprietari terrieri, professionisti, borghesi, notabili – non avevano nessun interesse a migliorare le condizioni igienico-sanitarie degli amministrati quando questo poteva significare un aumento delle tasse a loro carico, né ad intaccare gli interessi che nei villaggi si saldavano tra chi contava per rapporti parentali, di lavoro, contrattuali, di amicizia.

La rete dell’assistenza sanitaria era del tutto insufficiente a coprire i bisogni anche elementari, soprattutto nei piccoli centri o negli agglomerati sparsi. I comuni erano troppo poveri o troppo male amministrati per destinare alle cure sanitarie le risorse che non avevano o che volevano risparmiare. Come s’è detto, gli amministratori locali, che appartenevano allo strato superiore della popolazione, erano poco inclini ad aumentare la spesa sanitaria a rischio di dover aumentare le tasse, e questo non solo per avidità ma anche per limiti culturali che impedivano loro di valutare i vantaggi di un investimento in salute, su cui il riformismo illuminato altrove aveva già attirato l’attenzione.

Ma, quand’anche le risorse fossero state disponibili, sarebbero mancati i medici, perché le due università isolane ne laureavano davvero pochi: 66 a Sassari e 62 a Cagliari tra il 1881-82 e il 1990-91. Medici laureati che molto spesso subivano, presso il popolo e con il consenso delle autorità locali, la concorrenza vincente di flebotomi e barbitonsori, le cui prescrizioni di salassi e purghe per evacuare gli umori corrotti erano ben accolte e addirittura preferite al chinino dalla corrente medicina popolare. Ma erano anche gli ordinamenti sanitari nazionali a non valorizzare appieno le conoscenze e l’apporto dei medici nei Consigli sanitari comunali e provinciali, dove avevano un ruolo al massimo consultivo, e nelle inchieste sanitarie nazionali, dove la raccolta dei dati veniva affidata non ai medici ma ai sindaci e ai segretari comunali.

4. COLONIZZARE E BONIFICARE PER COMBATTERE LA MALARIA

Lo spopolamento di vaste zone veniva considerato una delle condizioni della diffusione della malaria e, dunque, il ripopolamento una delle soluzioni per combatterla. L’idea di governanti e tecnici agrari era che nuovi insediamenti umani avrebbero di per sé implicato la coltivazione e il risanamento di aree prima deserte e infette. Di qui la politica colonizzatrice del governo sabaudo dalla metà del Settecento, che aveva portato nuclei greci, maltesi, liguri in diverse aree della Sardegna. Con risultati però assai deludenti, perché si trattava di interventi isolati e comunque privi del necessario contesto di opere di bonifica, sistemazione idraulica, riassetto territoriale, dotazione di strade, acqua potabile, assistenza sanitaria.

Altrettanto fallimentari dopo l’Unità furono i tentativi di colonizzazione ad opera di società private che si conclusero con la fuga o la morte per malaria dei coloni continentali. Né maggior successo ebbero, sulla base di una legge del 1897, i tentativi di risanamento e conquista delle terre infette messi in opera da colonie di condannati dirette dall’Amministrazione carceraria.

Quanto alle attività di bonifica, in alcune aree della Penisola e fin dal XVIII secolo, i governi e i privati (borghesi, proprietari e contadini), avevano recuperato alle colture nuove terre tramite opere di contenimento idraulico e di risanamento; in Sardegna, invece, l’organizzazione feudale e il sistema comunitario di utilizzo delle terre «avevano ostacolato qualsiasi opera, anche modesta, di risanamento ambientale, di piccola bonifica, di prosciugamento delle paludi meno estese, di sistemazione superficiale del suolo». Nessuno infatti, né i feudatari, né i proprietari, né i contadini e i pastori che ruotavano nelle terre comuni avevano interesse e convenienza ad impegnarsi in opere anche limitate di miglioramento territoriale3, bloccati, peraltro, «dal groviglio di usi, privilegi, legislazioni particolari, autonomie amministrative che talora creavano conflitti di interessi tra comunità, città reali e ville» (Tognotti, pp. 144-145).

Soprattutto, mancava in Sardegna anche solo un’élite di proprietari terrieri, i quali, interessati a migliorare tramite soluzioni tecniche e organizzative avanzate la capacità produttiva delle loro terre, contribuissero sulla base di quest’esigenza, anche economicamente egoistica, a sottrarre all’uso degli anofeli il territorio infetto. «Di fatto, i ceti produttivi legati all’allevamento – e soprattutto i proprietari di terreni pascolativi – non avevano nessun interesse ad una valorizzazione del suolo alternativa a quella che, senza nessun impiego di capitali e relativamente senza rischi, dati i flussi costanti di esportazione di formaggio pecorino negli Stati Uniti, assicurava un reddito unitario che stava alla pari con quello delle regioni di agricoltura più evoluta. Intorno a questo sistema produttivo, non privo di una sua distorta razionalità – dati i limiti tecnico-ambientali che conosciamo – finì per saldarsi tutta una costellazione di interessi di industriali caseari, armentari, pastori, proprietari di terre, persino di poveri comuni di pianura, infestati dalla malaria, che dipendevano quasi completamente, per la normale vita amministrativa, dall’affitto delle proprie terre ai pastori della montagna» (Tognotti p. 158).

Il fatto è che in un’isola sottopopolata non vi era nessuna pressione demografica che sollecitasse Stato e privati al recupero delle terre paludose e malariche. D’altra parte, occorre mettere in evidenza che per recuperare alle colture i Campidani e le pianure costiere neppure era sufficiente drenare, prosciugare, disciplinare le acque, perché un ripopolamento non precario avrebbe richiesto la costruzione di infrastrutture, strade, scuole e la disponibilità di capitali, medici e farmaci.

Quest’idea della complessità dell’intervento di bonifica tardò ad affermarsi anche nell’Italia unita, sebbene occorra ricordare il moltiplicarsi delle leggi negli anni Ottanta che portarono al Testo Unico del 22 marzo 1890 sulla bonifica delle paludi. Un’attività legislativa che scontava un limite importante: lo Stato finanziava solo un quota degli interventi, mentre restava a carico di comuni e province un’altra quota, talvolta consistente e comunque esorbitante le effettive capacità di spesa degli enti locali, almeno nel Meridione e in Sardegna.

In conclusione, alla fine dell’Ottocento erano stati bonificati e risanati 2186 ettari, ma grandissime estensioni di terre malariche restavano ancora da conquistare.

5. LA MALARIA E LA BONIFICA UMANA TRAMITE IL CHININO

Tra il 1878 e il 1898 le ricerche degli scienziati, in particolare italiani – Celli, Grassi, Bignami, Marchiafava, Golgi, Bastianelli – furono decisive per la scoperta dell’origine e dei meccanismi di trasmissione della malaria: il morbo veniva indotto negli esseri umani da diverse specie di zanzare femmine, tra cui l’anofele che inoculava il Plasmodium falciparum, parassita responsabile della forma più violenta di malaria. La scoperta dell’origine e dei meccanismi di trasmissione della malaria permise anche di comprendere il funzionamento terapeutico del chinino, la cui efficacia in funzione antimalarica era conosciuta fin dal Seicento. Il suo impiego come profilassi e terapia di massa venne reso possibile dalla vertiginosa diminuzione dei costi tra il 1870 e il 1911, a sua volta determinata dall’estensione delle piantagioni dell’albero di china (dalla cui corteccia si estraeva il principio attivo del farmaco) nell’isola di Giava da parte degli Olandesi.

I successi della malariologia e la disponibilità del chinino indussero il Parlamento, tra il 1900 e il 1907, ad approvare una serie di leggi che finanziavano ed organizzavano una grande campagna nazionale volta all’eradicazione della malaria tramite la distribuzione di massa appunto del chinino. In Sardegna, come nel resto del paese, la distribuzione di massa del chinino suscitò molte speranze, anzi la quasi certezza di poter debellare la malaria entro pochi anni e con una spesa relativamente contenuta; l’alternativa – la lotta alle zanzare tramite bonifica e risanamento del territorio – avrebbe comportato costi enormi, tempi lunghissimi e risultati assai incerti, come l’esperienza aveva dimostrato.

Per cui, anche in Sardegna, si decise di mirare alla protezione e cura dei malati piuttosto che alla lotta alla zanzara, facendo così diventare la profilassi l’intervento risolutivo; ciò che richiese una straordinaria mobilitazione di medici, funzionari, ufficiali sanitari, insegnanti per far arrivare il chinino e i piani terapeutici al maggior numero di persone e nelle più sperdute aree dell’Isola.

Ma il compito era immane, le risorse scarse, l’ambiente difficile. Secondo la nuova legislazione lo Stato passava il chinino a prezzo di favore ai Comuni, i quali avrebbero recuperato quanto speso ripartendone l’onere tra proprietari terrieri e datori di lavoro. Ma le risorse dei comuni, soprattutto in quelli più piccoli, non consentivano di acquistare il farmaco e i datori di lavoro come i proprietari opponevano ogni sorta di ostacoli per evitare di pagare i contributi dovuti. I medici comunali e gli ufficiali sanitari avevano il compito di identificare i soggetti malarici, redigerne un elenco, seguirne la cura o il trattamento preventivo. Ma i medici erano pochi, mal pagati dai comuni, e talvolta piuttosto restii ai soggiorni o anche solo alle visite in terre infette e pericolose. Altrettanto carente il personale amministrativo nei Comuni e negli uffici sanitari delle Prefetture.

I soggetti malarici, poi, erano spesso distribuiti in territori molto vasti, poco e mal serviti da strade e sentieri, oppure si spostavano secondo le stagioni e le necessità di lavoro; erano dunque difficilmente raggiungibili. Inoltre, la gran parte degli ammalati e dei soggetti a rischio rifiutavano – per ignoranza, povertà, incoscienza – medici e medicina preventiva e curativa sulla scorta di antichi e nuovi pregiudizi: i medici non erano affidabili e il chinino più che guarire comportava l’aggravarsi del male e l’insorgere di altri: tumori della milza e del fegato, disturbi digestivi, insorgere o prolungarsi di febbri. Così le cure tradizionali di empirici e flebotomi, decotti e salassi, erano spesso preferiti dagli stessi ammalati, i quali per sfuggire ai controlli o alle cure non si facevano trovare o sprangavano le porte all’avvicinarsi dei medici professionisti.

Il commissario responsabile della campagna antimalarica per la provincia di Sassari, Giuseppe Zagari, si era convinto con la pratica sul campo che i due grandi fattori determinanti la malaria fossero la povertà e l’ignoranza: solo attaccando l’una e l’altra si sarebbe potuta debellare la malattia. Alessandro Lustig, professore di patologia e autore di studi sulle malattie e infettive, inviato del governo in provincia di Sassari nel 1910, convinto che si dovessero integrare gli interventi di bonifica ambientale con la promozione di una coscienza igienica tra la popolazione, sollecitò e contribuì all’istituzione di 14 stazioni sanitarie, in ognuna delle quali il medico responsabile avrebbe dovuto provvedere alla cura della malaria, oltre che delle altre malattie, e alla distribuzione dei farmaci; anche con denaro proprio, quindi, contribuì ad aprire biblioteche popolari e cucine economiche nei luoghi più desolati.

Nonostante l’opera disinteressata come quella di Lustig e altri, sardi e no, solo lentamente la tenacia e la dedizione di prefetti, medici, autorità sanitarie, funzionari, maestri, attenti anche a guadagnarsi la fiducia degli assistiti, riuscì a vincere la resistenza popolare ad accettare i piani e le scadenze della terapia a base di chinino: in provincia di Sassari, nel triennio 1906-1909, i soggetti a profilassi crebbero da 51 094 a 54 483.

6. LA LOTTA ALLA MALARIA NEL NUOVO SECOLO E LA GUERRA

Nel nuovo secolo lo Stato continuò a intervenire sul territorio tramite le bonifiche di ampia portata, le piccole bonifiche, la copertura delle pozze con i larvicidi, la distribuzione del chinino. Ma i risultati, che pure ci furono, si rivelavano sempre limitati; ampie zone continuavano a non essere interessate dagli interventi, in altre, pur prosciugate e risanate, la malaria continuava a imperversare. Il fatto è che la presenza di acque stagnanti è solo una delle variabili che favoriscono la riproduzione degli anofeli e il perpetuarsi della malaria; altri fattori continuavano a vanificare le opere di bonifica, gli attacchi chimici a larve e alate, gli interventi di profilassi sugli umani: il peggioramento delle condizioni materiali dei lavoratori agricoli, lo spopolamento, la mancanza di istruzione, le condizioni igieniche, l’alimentazione, il crescente dominio della cerealicoltura estensiva e del pascolo, e, infine, la mancanza di «una spinta continua e spontanea dell’intera società civile verso l’opera di risanamento dell’ambiente» (Tognotti, p. 213). A questo proposito, Maurice Le Lannou ha osservato che l’Isola era inviluppata in un circolo vizioso, per cui l’utilizzo di questo o quel mezzo restava insufficiente se una società umana numerosa non partecipava attivamente e intensamente alla realizzazione completa e durevole di un equilibrio uomo-territorio senza malaria, ma che tale partecipazione in Sardegna era impedita dal fatalismo, dalla rassegnazione, dall’indebolimento della volontà di un corpo sociale profondamente segnato proprio dal morbo che si voleva combattere (Le Lannou 2006, p. 116 e 1936, p. 135).

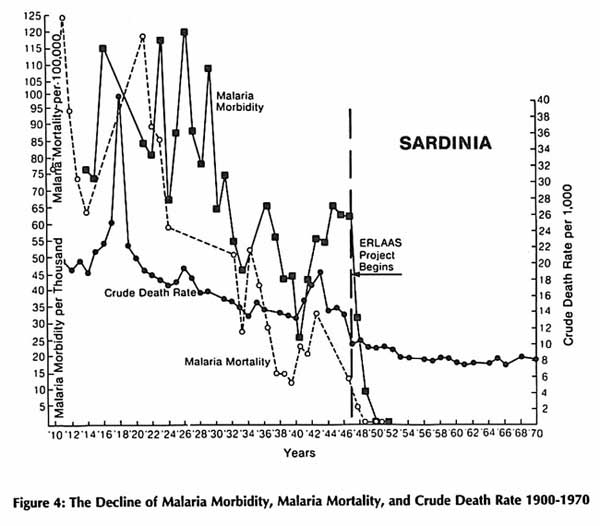

Mortalità e morbilità per malaria in Sardegna 1900-1970

(Brown 1983)

Pur con questi limiti, il quindicennio 1900-1915 fu un’epoca di straordinari progressi per la ricerca e per la diminuzione del tasso di mortalità per malaria in tutto il Paese; in Sardegna i morti per malaria da 28,7 ogni 10 mila abitanti scesero a 6,1 nel 1914. L’ingresso dell’Italia in guerra il 24 maggio 1915 arrestò questa tendenza positiva: alla lotta alla malaria, vennero sottratti finanziamenti, ricercatori, medici, insegnanti, volontari, perché tutte le risorse erano assorbite dallo sforzo bellico, che, dopo le illusioni iniziali, si doveva rivelare di lunga durata. Così, In Italia, se nel 1914 i morti per malaria furono 57 per milione di abitanti, nel 1915 erano già 105; 237 nel 1917; 325 nel 1918. Ma, come sempre, l’imperversare della malaria colpiva più al Sud che nel resto della penisola: nel Meridione, infatti, i morti per malaria per milione di abitanti furono 523 nel 1917 e 718 nel 1918. Seguendo un altro indice di mortalità per malaria in Sardegna, associato a 100 l’anno 1914, avremo 227 per il 1916; 361 per il 1917; 340 per il 1918. Nella provincia di Sassari i morti ogni 1000 abitanti furono 5,9 nel 1914; 15,2 nel 1917; 19,3 nel 1918.

7. BONIFICHE E LOTTA CONTRO LA MALARIA DURANTE IL FASCISMO

Dopo l’interruzione dovuta all’emergenza bellica, lo Stato liberale prima e il regime fascista poi ripresero l’intervento in parlamento e sul territorio contro la malaria. Il governo di Mussolini, in particolare con la “legge Serpieri” del 1924, volle continuare ed estendere la legislazione precedente, recuperando però una visione organica che prima sarebbe stata assente: occorreva promuovere una “bonifica integrale” che, partendo dal riassetto del territorio e dal risanamento delle condizioni ambientali, arrivasse a garantire salute e lavoro anche in un quadro di redistribuzione ottimale della popolazione sull’intero territorio nazionale. Con queste premesse, il governo fascista privilegiò, anche in Sardegna, le grandi opere pubbliche di riassetto e di bonifica: nel comune di Terralba, su impulso, direzione e controllo di un ingegnere veneto, Giulio Dolcetta, furono bonificati 5000 ettari di terreni paludosi, creati 250 poderi, assegnati poi a famiglie di coloni veneti, e inaugurato il villaggio Mussolinia (ribattezzato nel 1944 Arborea); nella Nurra, in un vasto territorio bonificato, nel 1936 venne fondata un’altra città nuova, Fertilia, che verrà popolata con i coloni originari della provincia di Ferrara; altre bonifiche furono effettuate nel Sarrabus, nel Campidano di Cagliari, nel Campidano di Oristano attorno agli stagni di Cabras e Santa Giusta, nella valle del Coghinas e nel Nuorese.

L’obiettivo di debellare la malaria, pur importante, era ricompreso in una strategia di più ampia portata: recuperare il territorio per recuperare la salute del popolo e della razza, combattere l’urbanesimo ancorando alla terra e stabilizzandole masse di braccianti e contadini che in un passato non lontano avevano sostenuto le forze socialiste e rivoluzionarie. In Sardegna poi, risultava sempre più urgente da un lato conseguire il «miglioramento della morfologia della razza, che tra le popolazioni italiane tocca le cifre più basse di statura e di peso»4, dall’altro risanare una regione spopolata che, nel giro di pochi decenni, avrebbe potuto ospitare il doppio della popolazione allora residente. Il governo fascista avviò e realizzò in effetti un complesso di opere davvero imponente che, se contribuì alla caduta dei tassi di mortalità per malaria, non riuscì però ad evitare che gli indici di diffusione della malattia restassero a livelli elevati e che la Sardegna ancora nel 1940 mantenesse il primato in Italia della mortalità.

La malaria in Sardegna negli anni Trenta

(Brown 1983)

Nel complesso, gli esiti deludenti, o comunque non commisurati allo sforzo finanziario e organizzativo, sono da addebitare a fattori vecchi e nuovi. Operavano ancora come fattore frenante antichi limiti: le risorse limitate dei comuni, la difficoltà ad organizzare in una miriade di agglomerati dispersi e su una forza lavoro mobile a seconda delle stagioni una profilassi seguita, la persistenza di pessime condizioni igienico-sanitarie, la tradizionale diffidenza delle popolazioni nei confronti della medicina ufficiale e organizzata.

L’amministrazione fascista poi aggiungeva a questi altri elementi di blocco: la frammentazione senza coordinamento delle competenze, la mancanza di collegamento tra le strutture amministrative e quelle di ricerca, la mancanza di coordinamento tra le opere di bonifica idraulica e agraria, il mancato coordinamento tra le opere a carico dello Stato e quelle spettanti ai proprietari terrieri. Ebbe infine un peso rilevante il prevalere degli interessi locali dei proprietari terrieri, capaci di influire sull’allocazione dei finanziamenti ma incapaci poi progettazione e realizzazione; insomma, l’ipotesi modernizzatrice del fascismo, o almeno di uomini come Omodeo, Dolcetta, Serpieri, fu «sconfitta in Sardegna dal parassitismo, dall’assenteismo e dall’autoconservazione della proprietà terriera» (Tognotti, p. 246).

NOTE

2 Così una relazione sanitaria del 1912 descrive la situazione in un villaggio dell’Isola, cit. in Tognotti p. 95.

3 Si riveda, per quest’aspetto, la considerazione di Le Lannou citata in apertura.

4 Giuseppe Brotzu, cit. in Tognotti p. 234.

BIBLIOGRAFIA

- Eugenia Tognotti, Per una storia della malaria in Italia. Il caso della Sardegna, FrancoAngeli, Milano 2008.

- Frank M. Snowden, La conquista della malaria. Una modernizzazione italiana 1900-1962, Einaudi, Torino 2008.

- Maurice Le Lannou, Pastori e contadini di Sardegna, Edizioni Della Torre, Cagliari 20064. In particolare i capitoli “La malaria”, pp. 113-122 e “Le bonifiche”, pp. 359-380.

- Maurice Le Lannou, Le rôle géographique de la malaria, in «Annales de Géographie», 1936, t. 45, n° 254. pp. 113-135 (reperibile anche in rete).

- Peter J. Brown, Cultural Adaptations to Endemic Malaria in Sardinia, in «Medical Anthropology», vol. 5, n. 3, 1981, pp. 313-337.

- Peter J. Brown, Demographic and socioeconomic effects of desease control. The case of malaria eradication in Sardinia, in «Medical Anthropology», vol. 7, n. 2, 1983, pp. 63-87.

- Peter J. Brown, Malaria, miseria e antropologia medica, in «Quaderni bolotanesi», n. 16, 1990, pp. 53-69.

IN QUESTO SITO, LEGGERE ANCHE

I - La lotta lunga ottant’anni contro la malaria in Italia

III - Venivano dal mare, ma non per rubare… L’eradicazione della malaria in Sardegna 1946-1950