di Giuliana Altea

Attraverso i casi della decoratrice Edina Altara e della pittrice Francesca Devoto, questo intervento esamina due distinti – e cronologicamente successivi – modelli operativi aperti nel primo Novecento alle donne artiste. Così facendo tocca inevitabilmente un orizzonte di problemi proprio di tutta la cultura figurativa del periodo: dalle connotazioni di genere attribuite all’espressione artistica e alle idee sulla creatività femminile e maschile, alle identità pubbliche che artiste e artisti hanno di volta in volta costruito per sé stessi.

Edina Altara, Viaggio alla luna, particolare, 1945

La carriera di Altara ha il suo epicentro tra gli anni Dieci e i Venti, quella di Devoto fra i Trenta e i Quaranta; Altara è vissuta a Milano, Devoto a Nuoro. Tutte e due sono meno note di quanto meritano, e certamente meno di artisti maschi di bravura equivalente; tutte e due hanno scontato, in un modo o nell’altro, la loro scelta artistica sul piano personale.

Il punto però non è tanto dimostrare come siano state emarginate dal sistema dell’arte, quanto vedere in che misura le loro vicende sono state condizionate dal legame con una situazione periferica come quella della Sardegna, e come la percezione di quest’ultima abbia a sua volta risentito degli assunti ideologici relativi al genere che permeavano il dibattito artistico. Un peso particolare ha avuto, da questo punto di vista, l’antinomia arte “pura”-arte applicata, costruzione-decorazione; è da questa, dunque, che il discorso deve partire.

Nel primo Novecento nell’arte occidentale coesistono e competono due identità, una “femminile” e una “maschile”. La prima, affermatasi negli anni a cavallo di secolo, ha il suo perno nella decorazione, nelle arti applicate e nell’estetizzazione della vita quotidiana: come una pelle sottile, la decorazione riveste ogni aspetto dell’esistenza – “dal cucchiaio alla città” – e imprime su ogni oggetto il sigillo dello stile. Decorazione e femminilità sono viste come affini e contigue: estranea al mondo della produzione, la donna è essa stessa un oggetto ornamentale, perfettamente a suo agio in ambienti di cui, aggraziata e flessuosa, sembra distillare l’essenza.

Quando i protagonisti del Modernismo architettonico, da Loos a Le Corbusier, rifiuteranno il decorativismo d’inizio secolo, lo faranno in nome di un ideale tutto mascolino: la contrapposizione della frivola esuberanza ornamentale dell’Art Nouveau alla virile nudità della nuova architettura diventa presto un luogo comune della letteratura modernista. La prima viene ridotta a fenomeno di moda (ambito femminile per eccellenza), la seconda è spacciata per espressione di principi eterni e immutabili del costruire. I pittori d’avanguardia non sono da meno: contro i piaceri domestici della decorazione, affermano il modello maschile dell’artista-lavoratore, già introdotto nell’Ottocento da Courbet.

Valga l’esempio del cubismo: i “costruttori” Picasso e Braque amano presentarsi come rudi operai, vestire in tuta, comparire davanti al loro gallerista col cappello in mano, dicendo “capo, è giorno di paga”; fanno un “lavoro di squadra” al punto da evitare di firmare i rispettivi dipinti, e soprattutto, dall’invenzione del collage in poi (1912) si dedicano alla manipolazione e al montaggio di materiali extra-artistici quali vernici industriali, carta da parati e legno.

Il cubismo propone un’arte seria e virile, che ignora il mondo domestico e femminile dell’Art Nouveau per proiettarsi all’esterno. Le pipe, i giornali, i bicchieri e bottiglie, le carte da gioco, i pacchetti di sigarette che s’incontrano nei quadri cubisti non rimandano alla casa ma al caffè, luogo di riferimento della socialità maschile. Con il cubismo, la decorazione perde la dignità che aveva guadagnato negli anni a cavallo di secolo, quando la si era intesa – in alternativa al realismo della tradizione accademica – come via d’accesso alla pittura “pura”, e viene degradata ad orpello, ad aggiunta frivola e posticcia; allo stesso modo, le arti applicate vengono retrocesse nel limbo delle manifestazioni artigianali, estranee alla sfera della creatività più nobile e profonda.

Si consolida un insieme di opposizioni che già in precedenza strutturavano il discorso artistico, ma che non erano ancora state formulate in modo così chiaro e insistente: dalla parte del femminile si allineano le arti applicate, la moda, il locale, il particolare, l’ornamento, la superficie; dalla parte del maschile l’arte “pura”, l’eterno, l’universale, la sintesi, la struttura, il volume. Opposizioni la cui lista potrebbe continuare, e che fungono da corollario a quella, centrale nella cultura tra Otto e Novecento, fra Donna-Istinto-Natura e Uomo-Razionalità-Cultura.

Picasso, Les demoiselles d'Avignon, 1907

A questo punto, è il caso di notare che l’arte prodotta in Sardegna all’inizio del Novecento si colloca sul versante “debole” di queste opposizioni. Il movimento artistico sardo degli anni Dieci, influenzato dalle Secessioni e poi dal Déco, è caratterizzato da una spiccata tendenza decorativa, da uno stile “di superficie”, bidimensionale e linearistico, dalla centralità delle arti applicate, e dalla preminenza del tema regionalista. Animati da forti interessi identitari, gli artisti sardi puntano sul folklore per proporre una nuova immagine della loro isola, da contrapporre alle teorizzazioni razziste degli antropologi, che dipingevano i sardi come delinquenti nati, con tutte le tare di un popolo rimasto allo stato primitivo. Scoprono quindi il costume tradizionale e l’artigianato popolare, e li mettono al centro della loro pittura come della ceramica, dell’illustrazione, dell’arredo.

È, beninteso, una linea perdente: anche se le ricerche d’avanguardia resteranno minoritarie fino al secondo dopoguerra, il realismo che dilaga in Europa tra la fine degli anni Venti e i Trenta ne condivide gli assunti antidecorativi e antiregionalisti.

La costellazione di idee appena descritta sta alla base dell’arte di ogni orientamento, dell’avanguardia come delle tendenze moderate. Se l’immagine femminile era stata il tema privilegiato dell’arte accademica, gli artisti d’avanguardia ne ereditano la centralità iconografica, tanto da autorizzare l’affermazione che la donna rappresenta il polo in rapporto al quale essi costruiscono la propria identità artistica.

Umberto Boccioni, Idolo moderno, 1911

Si tratta di un femminile primitivizzato, presentato come alternativa alla razionalità maschile e visto al tempo stesso come seduzione e come minaccia. È questo il tema dell’opera con la quale Picasso si guadagna nel 1907 la reputazione di genio innovatore, Les Demoiselles d’Avignon: cinque prostitute trasformate in idoli primitivi e mostruosamente deformati. L’associazione è resa esplicita da Boccioni, il cui Idolo moderno (1911) fonde l’idea del primitivo, della prostituta e della modernità. A sua volta Kirchner assocerà il tema della prostituta con quello della metropoli moderna, e insieme darà tratti pesantemente equivoci alle sue amiche e modelle, raffigurandole nello studio circondate da un bric-à-brac “primitivo” di mobili scolpiti e stoffe decorate con motivi tribali.

La donna-prostituta e la donna-primitivo tornano con frequenza nell’arte d’avanguardia e in buona misura s’identificano: dal 1917 in poi, Matisse traveste le sue modelle (pericolosamente vicine, sul piano sociale, alla condizione di prostitute) con abiti nordafricani, facendole posare come orientali, vale a dire primitive. Non solo primitive, ma di una libertà di costumi tale da farle classificare come prostitute dalla morale occidentale, erano le vahiné ritratte anni prima da Gauguin; risalendo ancora indietro nel tempo, alle radici della modernità in arte, nell’Olympia di Manet (1863) la prostituta si sdoppia nel primitivo attraverso la figura della serva negra.La diffusione di queste iconografie riflette vedute correnti nella cultura dell’epoca, nella quale la donna era ritenuta un essere fisicamente meno specializzato e mentalmente meno evoluto dell’uomo, vicina quindi ad altri “primitivi” e “diversi” come il selvaggio, il pazzo e il bambino. Come tutti costoro, è una figura ambivalente: inferiore perché incapace di controllo razionale, ma al tempo stesso dotata di una forza sorgiva, di una spontaneità, di uno sguardo fresco ed innocente cui l’uomo non ha accesso a causa della sua stessa superiorità intellettuale. Il primitivo, insomma, oltre ad essere l’”altro” in rapporto al quale l’arte moderna, e la cultura moderna in generale, costruiscono la propria identità, è anche un modello di espressività vergine e diretta.

Negli anni Dieci, in coincidenza con il dilagare del gusto per la scultura negra e con l’allargarsi dell’interesse per le espressioni figurative dei bambini e degli alienati mentali, si affaccia nel dibattito artistico l’idea che la femminilità possa essere una via privilegiata alla creatività. Nel 1913 Ardengo Soffici scorge nell’«indisciplinatezza stessa dell’essere femminile, l’istintività come di creatura elementare, l’anarchia spirituale» altrettante condizioni favorevoli ad una piena realizzazione artistica. Il critico milanese Raffaello Giolli, sulla sua rivista «Pagine d’arte», si fa sostenitore della creatività femminile, che riesce ad arrivare con naturalezza là dove non arrivano i faticosi cerebralismi dei protagonisti dell’avanguardia: a conquistare una visione sintetica, semplice e diretta. «L’artista» – scrive – «è un uomo che ha rinunciato a ragionare, e non c’è persona che sappia ragionare meno della donna».

Come per Soffici, anche per Giolli istintività, anarchia e mancanza di disciplina sono i tratti fondamentali dell’espressività delle donne. Quando non li rintraccia nel loro lavoro, protesta a gran voce, come accade in occasione della Mostra d’Arte Femminile del 1917 al Lyceum di Milano: di fronte a un’esposizione piena di quadri «seri e ben pensati e studiati», ha l’impressione di trovarsi in una saletta della Biennale: «grande elogio: e atroce rimprovero. Perché quando si fa un’esposizione d’arte femminile dev’essere anarchica impreveduta magari capricciosa: di donne quali si vedono davanti al loro specchio e non di studentesse che hanno imparato all’Accademia le astuzie per passar gli esami». E conclude: «Noi abbiamo già detto che cosa attendiamo. Vorremmo che cominciassero a pensarci anche le donne. Se no ci penseremo noi: anche a fare le esposizioni femminili!».

Le artiste se lo tenessero per detto: l’unica strada accettabile per loro era quella dell’ingenuità irriflessiva e capricciosa; chi presumeva di far diversamente, magari seguendo un normale tirocinio accademico, poteva sperare di imparare “astuzie” per gabbare pubblico e critica, ma non di acquisire quella visione “seria” e razionalmente controllata che rimaneva prerogativa maschile.

L’ideale artistico femminile di Giolli è incarnato da Edina Altara, della quale il critico lamenta l’assenza nella mostra milanese. Nata a Sassari nel 1898, dai giochi infantili con la carta colorata Altara è giunta, grazie anche ai consigli di Giuseppe Biasi, il maggior pittore sardo dell’epoca, a creare giocattoli di cartone e collage raffiguranti tipi e scene popolari sarde. Dei giocattoli, fragilissimi, oggi restano solo delle foto che – a detta degli stessi recensori che le pubblicarono – non fanno loro giustizia. Semplici, coloratissimi e geometrici, fanno pensare ai pupazzi in legno che qualche anno dopo avrebbe cominciato a creare Fortunato Depero, e alle stilizzazioni cubo-futuriste in genere. Quanto ai collage, i migliori dei pochi rimasti colpiscono per l’esattezza ed efficacia della sintesi.

Presentati nel 1916 alla Mostra del Giocattolo di Milano, i lavori di Altara attirano l’attenzione generale; quando Biasi li include nella Mostra Sarda del 1917 al Cova, prima uscita nazionale del movimento artistico sardo, l’autrice appare come una rivelazione. Molto di questo successo si deve a Giolli, che vede nell’Altara la dimostrazione delle proprie idee.

Edina Altara, La bambola nuova, 1924

Donna-bambina (al momento del debutto ha appena diciott’anni), autodidatta, non guastata dalla scuola artistica e nemmeno dalla scuola tout court, dedita esclusivamente alla rappresentazione del mondo agropastorale sardo, Altara rispecchia la triade primitivista che unisce al femminile e all’infantile il popolare: perché, scrive Giolli, se «l’artista è un gran bambino», «il bambino è sempre un fantastico artista come è sempre un artista il pastore che senza ricordi e con aderenza assoluta di personale sincerità intaglia il suo legno».

Inoltre, secondo Giolli, Edina crea senza teorie, con felice inconsapevolezza (i suoi lavori «son nati senza pensieri. Edina Altara lavora sempre in una privilegiata purità intuitiva, d’impeti immediati: e se le esce alcunché di forte, è perché lei è forte, non perché lo voglia o lo sappia»). Al suo capriccioso talento non vale dare suggerimenti: «noi, dunque, soltanto la preghiamo di far sempre quel che desidera: e i consigli – virilmente chiari e precisi come usiamo – li teniamo per gli uomini».

La stessa Altara aveva contribuito a creare questa immagine di artista-bambina: gli atteggiamenti vezzosi in cui appare ritratta in decine di fotografie, le sue affermazioni candide facevano la delizia della stampa. Ecco come si esprime in un’intervista rilasciata nel 1922, all’età di ventiquattro anni: «sin da piccola, piccola, prendevo un gran gusto a giocare con tutti i pasticcetti più semplici e inutili; sentivo proprio il bisogno di veder nascere qualche cosa dalle mie mani. Non ho mai giocato con le bambole comprate. Più tardi facevo certe bambolette brutte in carta, con tutto il corredino… Una sera tardi (…) prima di coricarmi ho tentato di costruire un giocattolo che da giorni ideavo – ed è saltato fuori una cosina così curiosa e movimentata che da me, senza nessun parere, ho capito d’aver fatto una cosina carina».

Tuttavia, la sua ingenuità non era così completa come Giolli voleva far credere. Non bisogna dimenticare, infatti, che a incoraggiarne l’esordio era stato un artista colto e aggiornato come Giuseppe Biasi: basta confrontare i giocattoli del 1916-17 con le illustrazioni, altrettanto geometricamente semplificate, eseguite da Biasi tra il 1907 e il 1909, per rendersi conto dell’influsso che il pittore può aver esercitato.

La sintesi che Biasi raggiungeva con mezzi grafici, Altara la ottiene con i suoi volumi di cartone colorato, e con sagome di carta nei collage. La tecnica del collage, va detto, era stata introdotta solo molto di recente nel campo dell’arte “pura” (i primi collage cubisti datano dal 1912), ma veniva utilizzata a scopo didattico in alcune scuole d’arte, ad esempio in Germania. A questi precedenti vanno aggiunti quelli rappresentati da altri artisti europei, come il russo Vladimir Polunin, i cui giocattoli in legno, pubblicato nel 1915 dalla rivista «Tre Studio», sono sorprendentemente simili a quelli della giovane sarda.

La lettura in chiave primitivista dell’opera di Altara era in sintonia con il profilo che il neonato movimento artistico sardo si sforzava di presentare in campo nazionale, e che la critica italiana sembrava in quel momento recepire. Come si è detto, gli artisti sardi erano negli anni Dieci tutti proiettati all’esterno, nel tentativo di inventare per la Sardegna un’identità figurativa di segno appunto primitivista, quella di una terra arcaica e selvaggia e proprio perciò seducente.

Edina Altara, Rose di Barbagia, 1917

Ad Altara, unica donna nel gruppo sardo, viene riconosciuto un posto alla pari con i colleghi, con i quali condivide lo stile, di orientamento secessionista, e i temi, circoscritti come si è detto alla vita popolare sarda. Se nei collage prevalgono le figure femminili, lo stesso si può dire delle opere degli altri artisti sardi, che rappresentano instancabilmente donne in costume tradizionale, elette a simbolo di una Sardegna esotica e misteriosa. Il fatto è che l’intero movimento artistico sardo, di tono regionalista, decorativo e incentrato sulle arti applicate, possiede tratti “femminili”, o che nella cultura del primo Novecento vengono visti come tali.

Benché Giolli descriva Edina Altara come una sventatella di genio, il suo lavoro gli suggerisce confronti illustri: additandola a modello per gli artisti maschi, non teme di accostarla a Lorenzo Viani, e perfino a Ingres, Raffaello e Michelangelo. Gli altri critici accentuano ancora i tratti infantili del personaggio Altara, togliendole, come Ugo Ojetti e Carlo Bucci, tre anni buoni e paragonandola alla Lunella del Forse che sì forse che no di D’Annunzio, bimba che con le forbici ricava fantastiche figure ritagliate nella carta. La sua opera li trova però più prudenti nella valutazione: Ojetti plaude alla sua originalità e alle sue “manine prodigiose” e parla di «piccola scoperta»; mentre le riconosce doti di «sintesi stilistica, di verità, di carattere locale, e persino di espressione psicologica», Bucci la riduce nei termini di un “caso” che suscita stupore: «chi avrebbe mai detto che l’arte, anzi una piccola personalità artistica (si noti il ricorrere dell’aggettivo), potesse manifestarsi anche così?». Altri sottolineano, con intenzione limitativa, l’appartenenza del suo lavoro ad un ambito d’arte applicata, e qualcuno perfino le nega originalità nei confronti delle recenti esperienze italiane nel campo del giocattolo.

Le due più autorevoli voci critiche della scena milanese, Vittorio Pica e Margherita Sarfatti, gettano anch’essi acqua sul fuoco dell’entusiasmo di Giolli. Pica – abbastanza incuriosito dall’artista da dedicare a lei e ad altri due espositori della mostra sarda, Biasi e Sinòpico, un lungo articolo su «Emporium» – ne loda il fine senso decorativo, ma la invita a non lasciarsi fuorviare dal successo così facilmente ottenuto, al quale, scrive, «non è improbabile che abbiano non poco contribuito la simpatia suscitata dalla giovanissima età dell’autrice e l’ammirazione per la leggiadria della sua snella personcina e per la luminosità dei suoi occhi neri». Se saprà maturare il suo discorso, Altara potrà secondo Pica approdare a una «spiccata volontaria e benintesa arte applicata, la quale a me sembra che risponda meglio di ogni altra alla peculiare indole sua». Anche la Sarfatti esorta Edina ad andar oltre, segnalando il pericolo che incombe sull’artista di «ridurre la sua maniera, oggi così fresca e piacente, a una piccola ricetta di cucina domestica».

A parte Giolli, il resto della critica confina Altara nel campo della decorazione, territorio che, se ancora in questi anni occupa un posto di rilievo nel dibattito estetico (anche per pressanti ragioni economiche), è però già implicitamente ritenuto inferiore all’arte “pura”.

Queste aspettative contribuiscono a tracciare il successivo percorso di Altara. Messi da parte i giocattoli, per i quali – malgrado i voti di Giolli e le sue esortazioni agli imprenditori italiani perché se ne interessassero – nessuno sbocco produttivo si è delineato, l’artista si concentra sui collage, genere più esposto, stando agli esempi che conosciamo, al rischio di una certa leziosità. Il passaggio all’illustrazione le offre un mezzo di sostentamento economico e ne facilita l’inserimento a Milano; ma al tempo stesso condiziona negativamente l’evoluzione del suo lavoro. L’essere donna la destina infatti “naturalmente” a lavorare per riviste di moda e giornali per fanciulli («Cuor d’Oro», «Il Balilla», «Lidel», «La donna»); a portare quindi la sua pietruzza alla costruzione di quella che Paola Pallottino ha definito «la grande saga iconografica del “territorio infanzia”» messa in atto dalle illustratrici.

Da un certo punto in poi, la sua opera inizia a risentire dello stile neutro del figurino di moda e del tono bamboleggiante di certa illustrazione per l’infanzia. Il colpo di grazia le viene dal matrimonio, nel 1922, con Vittorio Accornero de Testa, affermato illustratore piemontese. Noto con lo pseudonimo di Victor Max Ninon, Accornero è tipico esponente di un’illustrazione Déco sciolta, elegante ma convenzionale. Quando i due cominciano a lavorare in coppia, firmando “Edina e Ninon”, le inflessioni individuali di Altara si mimetizzano fino a scomparire dietro il professionalismo corretto ed incolore del marito.

Esauritosi (vien voglia di dire, fortunatamente) il rapporto con Accornero, dopo la separazione l’artista continua a vivere a Milano, dei proventi di un’attività multiforme: oltre a fare l’illustratrice, disegna ceramiche, per la Lenci e per altre ditte; apre un atelier di moda; dipinge vetri e decora ambienti. Stando alla gerarchia estetica invalsa fin dalla metà degli anni Venti, la sua posizione nel mondo dell’arte si è ridimensionata drasticamente.

Se ancora nel 1921 un artista smaliziato, l’incisore Luigi Bartolini, poteva domandarsi di fronte a una sua opera: «quale scettico potrebbe negare che qui si fa dell’arte della vera arte della profonda arte?», dieci anni dopo Cipriano Efisio Oppo è attento a precisare, recensendone la presenza alla seconda mostra sindacale sarda, che i suoi “ritagli”, «sono … notissimi come giuoco raffinato, ma poco hanno da fare qui, dove una signorina come la Murru può presentare questa ‘natura morta’ squisita di colore e solida di costruzione».

La frase si legge in chiusura dell’articolo, secondo uno schema tipico della critica degli anni Trenta, che relega in coda alle recensioni le note su donne, giovani e artisti attivi nella grafica e nella decorazione: insomma, tutti i subalterni dell’arte moderna. Una subalternità cui Edina Altara è condannata anche dagli scritti di tono più benevolo: nella seconda sindacale sarda, c’è chi ne segnala il lavoro – una «graziosa tempera ornamentale» – «nell’ambito dell’incisione e della pittura minore», e chi spende per i suoi “quadretti” aggettivi come “piacevoli, ingegnosi e pazienti”.

Non meraviglia che la stessa artista abbia finito per perdere fiducia nelle proprie possibilità e per accettare il ruolo che le veniva imposto. «Anche lei ammira la mia pazienza?» chiede a chi si sofferma davanti alle sue opere, esposte nel 1929 nella mostra della Primavera Sarda a Cagliari; e a un critico dichiara: «Non mi illudo, il mio successo è stato determinato dalla curiosità; noi donne siamo così fatte che l’arte vera non la possiamo raggiungere tanto facilmente». Il critico – a sua volta un artista, l’incisore Remo Branca, di gran lunga inferiore a Edina Altara quanto a doti creative – non può che approvare tanta benedetta modestia e consapevolezza dei propri limiti, e concede di buon grado: «intanto le sue cose son sempre piene di gusto e di gentilezza, ma ecco una donna sarda, sincera e cosciente. Queste donne coraggiose son quelle che adornano il nostro salotto con la loro presenza». Non si poteva rimarcarne più chiaramente la distanza di Altara dal gruppo degli artisti sardi nel quale aveva una volta occupato un posto di primo piano.

Ma anche i suoi colleghi sardi vanno incontro, nel clima degli anni Trenta, a non poche difficoltà. I giudizi limitativi espressi su Altara in occasione della sua partecipazione a mostre tenute in Sardegna vanno visti nel quadro di una progressiva svalutazione del movimento artistico isolano d’inizio secolo, i cui protagonisti, Biasi in testa, vengono ormai sistematicamente bollati dalla critica italiana con le accuse di “decorativismo”, “illustrazionismo”, “cartellonismo”, “folclorismo”.

In altre parole, gli elementi della cultura artistica associati al femminile sono diventati altrettanti marchi d’infamia. La costruzione ha vinto contro la decorazione, l’arte pura contro quella applicata (e quindi contro le “illustrazioni” e i “cartelloni”, all’inizio del secolo forme espressive rispettate), il preteso universalismo del Moderno (in tutte le sue varianti, d’avanguardia o meno) contro i vari localismi e regionalismi.

Il personaggio più potente dell’arte italiana, Cipriano Efisio Oppo, segretario della Quadriennale di Roma e fino al 1932 del sindacato artisti, non fa mistero della scarsa stima in cui tiene la decorazione. Recensendo nel 1930 la mostra di Modigliani alla Biennale di Venezia, scrive indispettito: «Dunque, l’arte di Modigliani ha una nobiltà “decorativa”; ha una grazia “decorativa”; è di una sintesi “decorativa”; è di una intensità coloristica “decorativa”; è di un caratterismo tipologico “decorativo”; è supremamente raffinata, elegante. Diceva un giovane artista entusiasta non accorgendosi così quasi di metterla alla gogna supercittadina degli oggetti di lusso, del pescecanismo, e delle donne da alcova, che questa pittura è di classe». (Si noti l’equazione tra oggetto di lusso, donna d’alcova e arte decorativa). Oppo si chiede quindi retoricamente: «Or dunque basta sfuggire alla “consueta accademia” e ritrovarsi nella “grazia decorativa” per aver posto fondo ai problemi della pittura? Che dico, dell’Arte?».

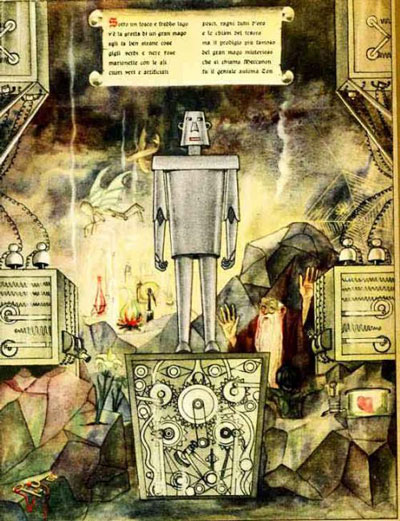

Edina Altara, L'automa Ton, 1945

L’arte italiana, agli occhi di Oppo, non è decorazione e neppure – dio ne guardi – primitivismo, ma sano e robusto equilibrio, classicamente inteso, di forma e contenuto. Come aveva già chiarito fin dal 1927 in un intervento nel dibattito indetto da «Critica fascista» sulla possibilità di un’arte “fascista”, per lui «arte italiana è soprattutto ordine, disciplina dura, buona fede e consapevolezza (…); rudezza, contro leggerezza e pedanteria; semplicità, contro verbosità e lusso melenso; intelligenza, contro ingegnosità e teoria; novità di sostanza, contro novità di forme; gelosia tecnica di ogni arte, contro gli accoppiamenti contro natura fra pittura, musica, poesia ecc.; e infine ambizione di essere popolare ed universale, contro lo spirito d’élite e di scuola». Queste posizioni esercitano negli anni Trenta una larga influenza sulle varie situazioni regionali italiane.

Dunque, se nel 1917 Altara era apparsa come una rivelazione perché tre volte primitiva (donna, “bambina” e sarda) ora è tre volte emarginata perché donna, sarda e decoratrice. Per di più, non l’aiuta il suo porsi al crocevia fra diverse tecniche (comune a tante altre artiste coeve, refrattarie a chiudersi in un unico ambito di attività o costrette a prodigarsi in vari campi per motivi economici) in un clima culturale che favorisce, secondo le parole di Oppo, la «gelosia tecnica di ogni arte»; e neppure le giova il suo autodidattismo, quando fin dal principio degli anni Venti non si fa che inneggiare da ogni parte al «ritorno al mestiere», al sicuro dominio delle tecniche tradizionali, sulla scorta dei maestri antichi.

Avendo scelto per tempo di lavorare a Milano e non in Sardegna, Altara appare solo saltuariamente sulla scena espositiva locale (quella del 1931 sarà l’ultima volta), e allenta progressivamente i suoi legami col contesto isolano. L’attività di creatrice di moda intrapresa negli anni Trenta (che le attira una clientela raffinata, ma che dovrà abbandonare allo scoppio della guerra) è segnale indiretto del suo disagio nel rapportarsi a un ambiente artistico in cui gli spazi per le donne si sono – come è avvenuto per l’intera società italiana – notevolmente ridotti.

A Milano le accadrà ancora di incontrare degli spiriti affini: Gio Ponti, non mai abbastanza lodato padre del design italiano, la coinvolge nei suoi progetti (per esempio nel lancio di «Bellezza», ultrasofisticata rivista femminile varata in piena guerra) e ne sostiene l’attività su «Domus». Nelle parole con cui presenta l’artista, nel 1952, riecheggia ancora qualcosa dello spirito di Giolli: «Edina Altara, questa donna artista e artigiana, questa donna ingegnosa e immaginosa, questa donna col gusto delle astuzie e malizie intellettuali, e con le virtù elementari, poetiche, bambine e materne ad un tempo, popolari ed auguste, da cantastorie… ». Ma questo momentaneo rilancio del suo lavoro è seguito da un oblio pressoché totale, che durerà fino al 1990.

Non sorprende allora che in Sardegna altre artiste, apparse sulla scena negli anni Trenta, scelgano di staccarsi dal modello rappresentato da Altara. Francesca Devoto (Nuoro 1912-1989) è una figura quanto più lontana si possa immaginare dalla sua collega sassarese. Se Altara nasceva in una famiglia della buona borghesia intellettuale, ma non ricca, Devoto, figlia di imprenditori, gode di una tranquillità economica che le consentirà di dedicarsi all’arte senza preoccupazioni materiali. Anche lei si è avvicinata al disegno nell’infanzia, ma invece di esservi incoraggiata sembra aver dovuto superare resistenze iniziali («disegnavo ovunque e per guarirmi da questa mania ricordo di aver avuto per una settimana intera le mani legate»).

A differenza di Altara, non è un’autodidatta: adolescente, studia pittura a Firenze, dove era stata mandata in collegio presso le suore del Sacro Cuore. Non frequenta l’Accademia di Belle Arti, ambiente promiscuo ed esposto a ogni sorta di pericoli, ma segue le lezioni private di Nerina Simi, figlia del pittore Filadelfo Simi; un apprendistato che le fornisce quelle basi tecniche, d’impostazione accademica, che erano mancate a tante artiste d’inizio secolo.

Ai vagabondaggi di Altara tra pittura, giocattolo, illustrazione, moda, ceramica, decorazione, Devoto oppone l’interesse per la sola pittura; ed è attenta a prendere le distanze dalla figura dell’artista-decoratrice, che identifica con il dilettantismo e la superficialità: «che cosa ne pensate voi delle donne che dipingono? – scrive nel 1937 in un’autopresentazione – Forse non v’ispirano né fiducia né simpatia, ed io sono con voi, perché nella categoria “pittrici”, chi sa perché, ho sempre visto classificate quella schiera di signorinette che dipingono per la gioia di mamma e babbo. La loro casa ha un’importanza speciale: cuscini a profusione, arazzi di smisurata grandezza; ma, per carità, sento di non essere una pittrice del genere per il solo fatto che le detesto».

Francesca Devoto, Lo studio a Nuoro, 1936

La descrizione della casa di queste pittrici da salotto evoca immediatamente gli ambienti Déco di una decina d’anni prima. La dimensione decorativa e il suo legame con l’ambiente domestico vengono respinti in nome di una ricerca dalle valenze spirituali più profonde: «Ho amato l’arte per un bisogno dell’anima», scrive ancora Devoto. Lontana dall’improvvisazione delle decoratrici, l’artista nuorese afferma l’esigenza di uno studio finalizzato alla definizione della propria personalità creativa: «vorrei la volontà tenace per studiare profondamente, non perché lo studio possa darmi l’arte ma perché aiuta a ritrovare sé stessi».

Devoto ribalta quindi programmaticamente l’idea di creatività femminile esaltata negli anni Dieci da critici come Soffici e Giolli. Se Altara si presentava alla stampa con accattivante ingenuità infantile, l’immagine che Devoto offre di sé è quella di una giovane donna seria, riflessiva, incline all’introspezione.

L’incertezza che confessa («io sento che poco vi è di determinato nel mio lavoro; procedo un po’ a tastoni cercando una via») non è però di natura troppo diversa dall’insoddisfazione che Altara alla sua stessa età affermava di provare («Non sono contenta, e dire che ho sempre della buona volontà e la testa piena di idee…»).

In contesti diversi (Devoto non si sposterà da Nuoro), entrambe sperimentano la difficoltà di costruire una propria identità artistica nel confronto con una cultura che, mentre pone alla loro attività dei vincoli precisi, tende a riassorbirne le personali ricerche entro la categoria indifferenziata dell’arte “al femminile”. Altara ha provato, con alterne fortune, a seguire un suo percorso “irregolare” negli spazi che il mondo dell’arte le lasciava, e finirà per pagare la sua scelta con la solitudine e la povertà; Devoto tenta la strategia, abbracciata da tante artiste in tempi anche più recenti, di identificarsi con i colleghi maschi, mettendo avanti serietà di propositi, volontà di studio e di ricerca, rifiuto della superficialità decorativa. Dovrà accorgersi, suo malgrado, che quando questi tratti appaiono in una donna è facile che le vengano ritorti contro.

Lo si vede in occasione della sua prima personale, tenuta nel 1936, a 24 anni, alla galleria Palladino di Cagliari: è la prima donna nell’isola ad osare affrontare il giudizio del pubblico da sola, fuori dai ranghi compatti delle mostre sindacali fasciste che negli anni Trenta scandiscono la vita artistica della Sardegna come delle altre regioni italiane, e nelle quali uno sparuto drappello di artiste ha pur cominciato ad affacciarsi.

La stampa locale si mostra incoraggiante, ma entro limiti ben chiari: c’è chi premette che «la pittura d’oggi, incanalata su una via essenzialmente decorativa… orientata verso questi concetti da desiderio di originalità a tutti i costi; inspirata, in altri termini, a leggi che soltanto la moda corrente rende tollerabili, lascia largo adito alla esplicazione di attività particolarmente femminili».

Detto questo, e rilevato che lo stile dell’artista appare «un po’ offuscato dalle nebbie accademiche», se ne loda qualche dipinto con misura, con un vocabolario tutto intessuto di diminutivi: «una cosuccia pensata e sentita», un «ritrattino di ragazza seduta». Altri le rimproverano l’eclettismo che la porta a soddisfare i propri «capricci pittorici», a ostentare la propria bravura – pur sempre piena di «reminiscenze scolastiche» – con una «specie di civetteria»; e finiscono per rimproverarle l’assenza di «quello che si ricerca come coefficiente caratteristico d’ogni manifestazione artistica femminile: il sentimento». Affermazioni che lasciano perplessi, se si consideri l’atmosfera raccolta, assorta e malinconica, l’affettuoso intimismo che distinguono le cose di Devoto.

Francesca Devoto, La sorella Tina nello studio, 1936

Quello che in un uomo sarebbe stato lodato come possesso di una solida formazione tecnica, nel suo caso è condannato come ingombrante residuo scolastico (si sa, le donne non possono che recepire passivamente quanto viene loro insegnato); quel che sarebbe stato visto come ansia di ricerca e serietà dell’impegno diventa esclusiva diligenza formale, priva di “sentimento”. La volontà di “costruzione” sembra fuori posto là dove ci si attende leggerezza “decorativa”.

Il copione si ripete l’anno dopo, quando Devoto si presenta – unica donna – in una collettiva di otto artisti a Nuoro. Nel presentare la mostra sulla stampa, uno degli espositori, il pittoricamente debolissimo Pietro Collu, dà per assodata l’inferiorità femminile in arte, e invita Devoto a prendere come un complimento già il fatto che si considerino a fondo le sue opere, sulle quali poi il massimo elogio che riesce a formulare è quello di una «facile piacevolezza».

Se la presenza di Devoto nella mostra nuorese è indizio della sua volontà di inserirsi attivamente nell’ambiente artistico locale, al suo interno la pittrice occuperà sempre una posizione appartata. Non tanto perché le siano estranee le tendenze regionaliste e ruraliste proprie della cultura sarda: negli anni Trenta, con la sempre più completa integrazione dell’Isola nell’Italia fascista, e a seguito anche delle pressioni della critica nazionale, queste ultime si sono notevolmente affievolite. È piuttosto la peculiarità del suo punto di osservazione a dividerla dai colleghi: priva della libertà di movimento che consente a questi di spostarsi di villaggio in villaggio, alla ricerca di motivi e di impressioni, si aggira in uno spazio necessariamente circoscritto, entro un orizzonte noto e familiare.

Questa posizione confinata e protetta è rispecchiata dai temi della sua pittura; gli interni, per cominciare. Una bella serie di oli ci mostra la casa di Devoto e il suo studio: grandi finestre continue, libri nelle scaffalature basse, qualche cactus in vaso, sobri mobili razionalisti che sembrano usciti dalle pagine di «Domus». Ambienti quieti e rarefatti, in cui le presenze umane – quando appaiono – sono come attutite, e anche il mondo esterno, dietro le tende tirate, si allontana, svanisce nel silenzio ovattato delle stanze.

Il paesaggio, protagonista di non poche tele, è il più delle volte quello che si vede dalla finestra, un panorama osservato quotidianamente e conosciuto nei più minuti dettagli. Un paesaggio in cui non c’è niente da esplorare, niente da conquistare. Nei quadri di figura, le modelle (il suo è un universo quasi esclusivamente femminile) sono le stesse che entrano nel breve raggio del vivere domestico: donne e bambine del vicinato, parenti ed amiche. Anche quando indossano il costume popolare, manca loro quell’aura simbolica di cui tanto volentieri le investono gli altri pittori sardi; non sono simboli della Sardegna, tragica e dolorosa o primitiva e felice, ma individui rappresentati nella loro singolarità.

Lo stile è altrettanto quieto e meditato. Qua e là si colgono assonanze con il lavoro degli artisti sardi a lei vicini: Biasi, la cui influenza avverte durante un raro soggiorno di un mese a Oliena, nel 1939, nello stesso periodo in cui il collega più anziano vi si trovava; e più tardi i pittori Giovanni Ciusa Romagna e Stanis Dessy. Ma Devoto conserva una voce propria, distinta e inconfondibile, in cui risuona un’eco ottocentesca (per l’arte dell’Ottocento l’artista ammetteva la propria parzialità), decisamente insolita per il periodo.

La sua pittura può sembrare fuori dal tempo, ma è piuttosto regolata su un altro registro temporale, quello del vissuto e dei suoi accadimenti minimi, profondamente interiorizzati. A dispetto del fascino della sua opera, l’atteggiamento meditativo e appartato di Devoto ne ha facilitato l’esclusione anche dalle storie dell’arte locali fino a tempi molto recenti.

Vediamo ora di tirare le somme. A cavallo tra Otto e Novecento, si era affermata un’idea di arte caratterizzata come femminile, nella quale la decorazione, le arti applicate e le espressioni regionaliste avevano guadagnato spazi e rispetto. Ancora negli anni Dieci, questo modello femminile viene da alcuni salvato perché letto in chiave primitivista, in un momento in cui il primitivo era visto come la grande forza rigenerante per la cultura europea.

A partire dagli anni Venti, però, col trionfo dei virili realismi da una parte, delle non meno virili avanguardie dall’altra, l’arte come decorazione viene definitivamente affossata: in Sardegna, caso raro, sopravvive un po’ più a lungo, ma trova una costante e sistematica opposizione nel sistema dell’arte fascista. Le artiste decoratrici e “primitive” vengono retrocesse in serie B, più ancora dei loro equivalenti maschi. Le nuove reclute apparse sulla scena negli anni Trenta rifiuteranno dunque il primitivismo e la decorazione a favore di un’identità “virile”.

È chiaro che l’essere sarde ha contato per entrambe le artiste di cui abbiamo parlato. Nel caso di Altara, si è rivelato un incentivo alla primitivizzazione e quindi prima al successo, poi alla svalorizzazione della sua opera, in uno con le vicende subite dal movimento artistico sardo in campo nazionale. Va ricordato che le connotazioni femminili dell’arte sarda nel suo complesso hanno facilitato la piena integrazione di Altara nel movimento artistico sardo; il suo percorso segue le sorti complessive di quello, soltanto in forma accentuata, così come nel suo lavoro si trovavano fin dall’inizio accentuati i caratteri “femminili” dell’arte sarda.

Nel caso di Devoto, il fatto di operare in una situazione già fortemente svalutata in campo nazionale estremizza le difficoltà incontrate ovunque dalle artiste. Nella Sardegna degli anni Trenta gli artisti uomini, impegnati per proprio conto a rinnovare in senso costruttivo e virile le loro proposte, abbandonando la decorazione e smorzando il tono folkloristico, hanno interesse a relegare sullo sfondo le colleghe.

È in un certo senso una guerra tra poveri: il sistema locale dell’arte, guidato da una consorteria maschile, concede alle donne spazi marginali e la loro libertà d’azione è limitata dalle convenzioni sociali; tratto, quest’ultimo, particolarmente forte nel caso di Devoto (altre artiste attive nell’Isola nello stesso periodo, per esempio Anna Marongiu, sembrano aver goduto di una libertà e mobilità maggiori). È come se Devoto volesse compensare, con la rassicurante caratterizzazione in senso femminile e domestico dei propri temi e della propria vita, l’audacia dimostrata nel rivendicare ideali artistici analoghi a quelli maschili.

Sia il modello Altara che il modello Devoto, abbiamo visto, si sono rivelati perdenti. La cancellazione delle situazioni periferiche dai registri della storia dell’arte, avviata negli anni Trenta e portata a compimento ovunque nel secondo dopoguerra, ha sacrificato le presenze femminili in maggior numero di quelle maschili: ma è importante sottolineare che questo processo di rimozione si è compiuto a svantaggio di interi contesti figurativi (nelle loro componenti d’ambo i generi), eliminati perché femminilizzati a causa della prevalenza al loro interno di caratteri come la decorazione, la centralità delle arti applicate, il regionalismo, situati sul versante debole del sistema di opposizioni binarie che struttura la cultura artistica moderna.

È il caso di insistere su questo perché, come ha a suo tempo chiarito Griselda Pollock, il compito di una storia dell’arte (e di una storia tout court) esente da pregiudizi di genere non è solo quello di restituire alle donne il posto che è stato loro negato – nel nostro caso sottrarre all’oblio figure come quelle di Altara o Devoto. Un compito più urgente è mettere in luce come la stessa disciplina storica – in questo caso, lo stesso concetto di arte – sia stata plasmata dal sistema di opposizioni binarie che struttura la nostra cultura, e che ha condizionato e condiziona tutta la società, non soltanto la vita delle donne ma anche quella degli uomini.

__________________

* Giuliana Altea insegna Storia dell’Arte contemporanea nell’Università di Sassari ed è presidente della Fondazione Nivola di Orani.

** Le immagini delle opere di Edina Altara provengono dalla Collezione di fumetti e libri illustrati di Raffaele Piras. icoNUR lo ringrazia per averle messe generosamente a disposizione.