di Vincenzo Medde

Vi sono dei momenti cruciali in cui le masse di partecipanti delegano il potere ai capi e li aiutano a ridurre al silenzio i loro critici, ma così facendo riducono al silenzio sé stessi in futuro … Le rivoluzioni, qualche volta, celano invisibili colpi di stato. [Joseph Grim Feinberg]

Indice

(Cliccare sulle immagini per ingrandirle)

L’EUROPA CENTRORIENTALE DOPO IL 1945

Nell’immediato dopoguerra la politica dell’Unione Sovietica in Europa era centrata su due obbiettivi fondamentali: consolidare il controllo imperiale sui paesi liberati e occupati dall’Armata Rossa (S. Pons scrive della creazione di un “impero esterno”), mantenere con gli Alleati occidentali un rapporto di collaborazione che assicurasse un periodo di pace durante il quale dedicarsi alla ricostruzione del paese devastato economicamente e demograficamente dalla guerra.

Il controllo dell’Europa centrorientale non era un obbiettivo nuovo, era infatti insito nei presupposti ideologici del comunismo sovietico: la necessità storica, nel lungo periodo, della rivoluzione proletaria in Occidente. In attesa di questa occorreva difendere il primo paese socialista, l'Urss, che, perciò, non era un semplice stato nel contesto internazionale, ma il nucleo di un sistema in costante espansione che avrebbe infine sostituito il capitalismo. «All’interno di questo quadro la vittoria del socialismo su scala mondiale finiva per coincidere con il continuo ampliamento della stessa Unione Sovietica, la cui politica estera era fondata sulla creazione e sulla continua espansione di una zona cuscinetto tra di essa e il mondo capitalista» [Aga Rossi, Zaslavsky 2007: 37]. Di qui l’affermazione di Molotov: «Ho sempre ritenuto che il mio compito, in quanto ministro degli Esteri, consistesse nell’ampliare quanto più possibile i confini della nostra Patria. E si può affermare che io e Stalin abbiamo eseguito piuttosto bene il nostro compito» [cit. in Aga Rossi, Zaslavsky 2007: 37]. L’annessione della Polonia orientale, della Lituania, della Lettonia, dell’Estonia, della Bessarabia, della Bucovina nel quadro del patto Molotov-Ribbentrop rappresenta uno sviluppo dei presupposti ideologici e strategici dell’Urss appena illustrati, la diffusione del socialismo su scala europea attraverso lo spostamento a occidente dei confini dell’Urss.

La creazione dell’“impero esterno” sovietico ebbe inizio dunque almeno dal 1939 con il patto Ribbentrop-Molotov, per proseguire in condizioni mutate nel resto dell’Europa centrorientale nel 1944-1945. Lo storico Soulet parlando delle conquiste sovietiche del 1939-1940 osserva come esse «abbiano funzionato come banco di prova, campo sperimentale per quelle del 1944-1948» [Soulet 2003: 421].

Se l’obbiettivo del controllo dell’Europa centrorientale non era in questione, dal 1944 al 1948 rimasero incerti i tempi, le modalità, gli esiti politico-istituzionali di tale controllo. In una prima fase la presenza dell’Armata Rossa, il potere dei consiglieri sovietici, la direzione effettiva e quasi incontrastata delle Commissioni Alleate di Controllo, il sostegno economico e militare ai partititi comunisti locali non eliminarono completamente né i partiti e le organizzazioni non comuniste né una certa libertà di espressione pubblica delle diverse istanze della società civile.

Tale iniziale libertà condizionata, almeno in alcuni paesi, era dovuta in parte all’esigenza dei Sovietici di mantenere un rapporto positivo con Americani e Inglesi, in parte alla convinzione che i partiti comunisti nazionali erano in grado di conquistarsi il consenso dei cittadini in un confronto aperto con gli altri partiti, in parte, infine, all’esigenza di tener conto comunque delle particolarità storiche, economiche, sociali che avevano strutturato le società centrorientali nel periodo prebellico e durante la guerra.

Il processo di sovietizzazione seguì dunque percorsi diversi, anche se poi, agli inizi degli anni Cinquanta, la medesima struttura totalitaria e repressiva sembrò accomunare Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, Romania, e i paesi baltici di nuovo costretti nel letto di Procuste sovietico.

L’Europa centrorientale a regime comunista nel 1950 venne così a caratterizzarsi per una notevole omogeneità, in primo luogo politica e istituzionale, il cui aspetto dominante era costituito dal partito unico di fatto, che monopolizzava il governo della società tramite l’uso massiccio di sistemi polizieschi e repressivi. Altri elementi comuni erano la pianificazione centralizzata, la collettivizzazione delle campagne, realizzata o in corso, gli investimenti prevalenti nelle industrie di base, la produzione scarsa di beni di consumo, una divisione del lavoro internazionale che privilegiava gli interessi dell’Urss, a sua volta modello e centro di direzione di quelle società e dei relativi Stati. Comune a tutti i regimi era, infine, la pratica delle purghe, delle incarcerazioni, delle condanne a morte degli avversari reali e potenziali della élite al potere al momento.

Tale uniformità, principalmente, non era l’esito di processi interni autonomamente deliberati da organismi costituzionali democraticamente eletti, ma della situazione che si era venuta a creare con l’avanzata dell’Armata Rossa verso occidente dopo Stalingrado e fino al 1945.

CECOSLOVACCHIA 1945-1950. UN CASO DI “AUTO-STALINIZZAZIONE”

Anche solo per un’esposizione ordinata di fenomeni complessi, in cui si sommano gli effetti di scelte interne ed internazionali, è utile riprendere lo schema-guida del saggio di Bradley Abrams Hope Died Last: The Czechoslovak Road to Stalinism. La speranza cui si allude nel titolo è quella dei partiti non comunisti (ma anche di alcuni comunisti moderati) i quali ritenevano che in Cecoslovacchia fosse possibile mantenere un’alleanza stabile tra comunisti e democratici in un quadro sociale e istituzionale di multipartitismo e pluralismo culturale, senza che i comunisti, spalleggiati dai Sovietici, instaurassero una dittatura come sarebbe poi invece accaduto.

Abrams prende in esame il periodo compreso tra la liberazione nel 1945 e la stalinizzazione compiuta nel 1950 e lo divide in una prima fase che va dal 1945 al febbraio 1948 e una seconda dal febbraio 1948 al 1950. Quattro avvenimenti cruciali scandiscono il percorso: le elezioni politiche del maggio 1946; la condanna a morte di Jozef Tiso (aprile 1947), come cartina di tornasole per valutare i rapporti tra Cechi e Slovacchi; l’accettazione prima e poi il rifiuto del Piano Marshall (luglio 1947); la riunione per la fondazione del Cominform a Szklarska Poręba in Polonia (settembre 1947).

Il senso e il punto di arrivo dell’intero percorso vengono riassunti nella formula icastica di “auto-stalinizzazione” (self-Stalinizing, Abrams 2009: 352) per sottolineare il ruolo centrale che in tale trasformazione autoritaria ebbero i comunisti e i democratici cecoslovacchi, ciò che rese superfluo l’intervento degli apparati polizieschi e militari dell’Urss, almeno nelle forme violente e dirette che si erano abbattute su altri paesi controllati dai Sovietici.

1. La Cecoslovacchia dal 1938 al 1945

La Cecoslovacchia, tra i paesi dell’Europa centrorientale, sembrava essere quello meno sensibile all’influenza del comunismo. Un tale punto di vista era piuttosto diffuso tra i politici cecoslovacchi, tanto che ancora nel 1947 Edvard Beneš, presidente della repubblica, e Jan Masaryk, ministro degli esteri, lo ripeterono al diplomatico britannico Bruce Lockhart, aggiungendo che, in ogni caso, i comunisti del loro paese erano diversi dagli altri comunisti (Lukes: 259-260, nota n. 2).

Ma il “tradimento” di Francesi e Britannici – che nel 1938 avevano sacrificato la Cecoslovacchia a Hitler, presumendo che tale sacrificio avrebbe garantito la pace – aveva fatto perdere ai popoli cecoslovacchi e alla classe dirigente la fiducia che l’Occidente liberale potesse costituire una garanzia di protezione e indipendenza. Di qui la scelta di rivolgersi piuttosto a oriente, verso l’Urss, la potenza che aveva sconfitto i Tedeschi e che si presentava come alternativa anche sul piano economico e sociale.

Un ulteriore importante elemento che spiega la propensione verso l’Urss è la rivendicazione dei Cecoslovacchi dei confini pre-Monaco, e dunque dei Sudeti, quale parte integrante dello stato.Infatti, Edward Beneš, capo del governo in esilio a Londra, senza attendere la fine della guerra, come gli suggerivano i Britannici, nel dicembre 1943 si recò a Mosca per firmare un trattato di amicizia con l’Unione Sovietica, nel quale alla Cecoslovacchia venivano riconosciuti i confini pre-Monaco. Beneš considerava quest’ultimo punto di vitale importanza, perché riteneva che la questione della minoranza tedesca dei Sudeti, che aveva causato la disfatta del 1938, poteva esser risolta solo con l’espulsione degli oltre tre milioni di Tedeschi che abitavano in Cecoslovacchia; e questo Stalin lo avrebbe garantito. In effetti, dopo i Sovietici, anche gli Alleati alla conferenza di Potsdam (17 luglio-2 agosto 1945) riconobbero a Beneš il potere di eliminare dai Sudeti la popolazione di origine tedesca [Bradley: 483].

Ma Beneš, che aveva certo fiducia in Stalin e si diceva sicuro che «tutti i trattati saranno scrupolosamente rispettati» [cit. in Feitö 1976: 31], dentro di sé qualche dubbio doveva pur coltivare se ai Britannici aveva confidato che andava a Mosca anche perché temeva che i Sovietici, in alternativa al suo governo, potessero costituire un governo di comunisti cecoslovacchi fuggiti in Urss e fedeli a Stalin, il cui leader era Klement Gottwald.

Comunque, dopo i colloqui con Stalin, espresse la convinzione: «I Sovietici ci sosterranno in qualsiasi cosa» [cit. in Lukes: 248].

C’è anche da considerare che il governo cecoslovacco in esilio a Londra, era stato riconosciuto tra molte difficoltà, e Beneš, che ne era a capo, era stato spesso considerato dai diplomatici britannici in modo sussiegoso e sprezzante; Stalin, invece, gli aveva riservato un’ottima e calorosa accoglienza.

L’Urss aveva anche un altro motivo di interesse e di attrazione per i Cecoslovacchi, poiché rappresentava la possibilità di un’alternativa al capitalismo, il sistema economico e sociale che aveva prodotto anche Auschwitz, contro cui invece si ergeva Stalingrado e la società che aveva sostenuto quella vittoria. Molti intellettuali, non solo comunisti, in Cecoslovacchia erano convinti che il capitalismo fosse oramai obsoleto e che l’avvenire fosse nel socialismo. Un giornale del Partito popolare, di centro-destra e orientamento cattolico, scriveva: «Ora che rinnoviamo la nostra vita economica e sociale, è impossibile tornare al sistema capitalistico che ha prevalso qui nei primi venti anni della nostra Repubblica. Questa guerra ha posto fine all’epoca capitalista. Noi siamo sulla soglia di un nuovo ordine economico e sociale» [cit. in Lukes: 249-250].

Insomma, la Cecoslovacchia affrontò il dopoguerra preparata a una qualche forma di socialismo e anche il politico più occidentalizzante riconosceva la preminenza dell’alleanza con l’Unione Sovietica.

Il governo provvisorio di Košice. Nel febbraio 1945 Beneš tornò a Mosca per discutere del nuovo governo provvisorio che avrebbe guidato la Cecoslovacchia liberata, fino alla elezione di un’assemblea costituente. Le decisioni sulla composizione del governo – che si installò a Košice in Slovacchia il 3 aprile – e sul suo programma furono in buona sostanza opera dei comunisti e del loro leader Klement Gottwald, spalleggiati dal Dipartimento esteri del Comitato centrale del Partito bolscevico (il Dipartimento aveva sostituito il Comintern soppresso da Stalin nel 1943). Tant’è che Gottwald in un discorso preelettorale del maggio 1946 poteva così esprimersi: «Il programma di Košice del Fronte nazionale dei Cechi e degli Slovacchi ci è servito da guida, un programma preparato dai comunisti e adottato da tutti gli altri partiti del Fronte» (cit. in Radio Prague International).

Il governo di Košice aveva come primo ministro Zdeněk Fierlinger, un socialdemocratico che non nascondeva le sue simpatie per i comunisti; come vice furono nominati Gottwald e Vilem Siroky, un comunista slovacco. I ministri erano membri di sei partiti, quattro cechi e due slovacchi: comunisti, socialisti nazionali, socialdemocratici, popolari, comunisti slovacchi, democratici slovacchi. I comunisti ebbero 8 ministeri su 25, tra i quali Interni, Agricoltura, Informazione, Educazione, Affari sociali.

Praga venne liberata dall’Armata Rossa il 9 maggio 1945. Questo risultato e il relativo vantaggio strategico avrebbero potuto conseguirlo gli Americani, le cui truppe al comando del generale George S. Patton attestatesi a meno di 100 km da Praga si erano però fermate, nonostante i Sovietici fossero ancora lontani, e malgrado le ripetute e insistenti richieste di Churchill affinché avanzassero per liberare la capitale. Churchill aveva scongiurato prima Roosevelt e poi Truman, al quale indirizzò stringenti richieste: «Non c’è alcun dubbio che la liberazione di aree le più ampie possibile della Cecoslovacchia occidentale da parte delle nostre truppe può radicalmente cambiare la situazione della Cecoslovacchia dopo la guerra e influire su quella dei paesi vicini. Al contrario, se gli alleati occidentali non avranno alcun ruolo importante nella sua liberazione, alla Cecoslovacchia potrebbe accadere ciò che è accaduto alla Jugoslavia» [cit. in Fejtö 1976: 40].

Ma Truman, come pure Eisenhower sollecitato dai generali britannici, non ne vollero sapere, per cui l’8 giugno furono i marescialli sovietici Konev, Rybalko ed Eremenko che ricevettero le medaglie di ringraziamento, con la popolazione in festa, durante una cerimonia alla quale i rappresentanti occidentali non furono neppure invitati.

2. Dopo la liberazione

La fase che segue la liberazione è segnata dalla volontà di tutte le forze politiche, comprese quelle non comuniste, e soprattutto di quelle ceche, di cambiare radicalmente la struttura economica e sociale del paese.

Il 16 maggio il governo provvisorio si trasferì a Praga. Ad agosto il presidente Beneš nominò un’Assemblea Nazionale Provvisoria nella quale a ogni partito furono assegnati 40 seggi. I comunisti, in pratica, ne controllavano più di 80: 40 dei comunisti cechi, 40 dei comunisti slovacchi, più la maggioranza dei 40 che spettavano alle associazioni (sindacati, ex combattenti, gruppi giovanili, ecc.). I partiti non comunisti non protestarono più di tanto, convinti che la situazione sarebbe cambiata alle elezioni dell’anno successivo [Bradley: 490].

Venne deciso di limitare il numero dei partiti che avrebbero partecipato alle prime elezioni nella Cecoslovacchia liberata, eliminando quelli compromessi con l’occupante nazista, ma sbilanciando a sinistra lo spettro delle forze politiche. I partiti ammessi erano i sei di Košice : il Partito comunista, il Partito socialdemocratico, il Partito socialista nazionale, il Partito popolare, il Partito comunista slovacco e il Partito democratico slovacco.

In particolare, non fu ammesso il vecchio partito agrario, accusato di collaborazionismo con i Tedeschi, ma in questo modo dal nuovo sistema parlamentare si eliminava una forza alternativa di centro-destra, istituendo così una sorta di “consociativismo” a preminenza comunista tra forze politiche che governano insieme senza opposizione. Questo aspetto di sistema senza alternative istituzionali veniva accentuato dall’obbligo che i partiti avevano di raggrupparsi in un Fronte Nazionale, al di fuori del quale nessun partito poteva avere esistenza legale e partecipare all’esercizio del potere [Bradley: 478].

In tale nuovo panorama politico, i sostenitori del socialismo si ritrovarono avvantaggiati e i decreti del presidente Beneš – nazionalizzazione delle banche, delle compagnie di assicurazione, delle grandi imprese, avvio di una riforma agraria – incontrarono un largo consenso, anche tra i partiti non comunisti. A questo modo il 60% del prodotto industriale derivava dal settore statale, settore nel quale era impiegato il 60% della forza lavoro. Eguale consenso riscosse l’introduzione della pianificazione con un piano biennale per il 1946-1948.

Tali interventi, oltre che sostenuti da un ampio fronte politico, risultarono anche popolari, come documenta un’inchiesta del 1946 nella parte ceca, dove il 63,9% degli intervistati si dichiarava a favore di misure quali le nazionalizzazioni e la riforma agraria. Non può quindi stupire che i due esponenti politici al primo e al secondo posto nella fiducia dei cittadini risultassero Edvard Beneš e il leader del Partito comunista Klement Gottwald.

Era stata avviata, secondo le parole di Beneš e degli esponenti non comunisti, una “democrazia socializzante” o anche, secondo i comunisti, una “rivoluzione nazionale e democratica” che inaugurava una “specifica via cecoslovacca al socialismo”.

Anche l’andamento economico sembrava volgere al bello: i raccolti erano buoni, la produzione industriale in crescita, come pure gli scambi con l’estero, in particolare con i paesi occidentali.

In questa situazione i comunisti mantennero un profilo moderato; nel governo erano in minoranza, ma avevano dei ministeri importanti come quello dell’Interno, che controllava le forze di polizia; in politica interna le loro richieste, seppure radicali, erano in linea con la volontà delle altre forze politiche di apportare mutamenti profondi; rivendicavano il rispetto della piccola proprietà privata e dei valori religiosi, consentendo persino la continuazione delle scuole parrocchiali; non esagerarono nella retorica pubblica marxista-leninista; non abusarono dell’uso intimidatorio e repressivo dell’apparato di polizia, come già accadeva in altri paesi comunisti dell’Europa centrorientale; soprattutto, sostenevano di voler percorrere una “via cecoslovacca al socialismo” [Rothschild, Wingfield: 72-73].

3. Le elezioni del 1946

Nelle elezioni del 26 maggio 1946 il Partito comunista ebbe il 38% dei voti, il Partito socialista nazionale il 18%, il Partito popolare il 16%, il Partito socialdemocratico il 13%, il Partito democratico slovacco il 15%. Nella parte ceca i partiti che si richiamavano al socialismo ebbero il 79,9% dei consensi. In Slovacchia, però, il Partito comunista non superò il 31% dei voti, mentre i democratici vinsero con il 62%; questi ultimi costituivano una formazione che includeva cattolici, protestanti, combattenti contro il Nazismo, sostenitori dello stato slovacco che durante la guerra era stato alleato dei Tedeschi.

Klement Gottwald, leader del partito più votato, assunse la guida di un governo nel quale i comunisti ebbero 9 ministeri su 22, tra i quali Interno, Informazione e Giustizia, quest’ultimo cruciale nell’opera di epurazione; il ministero della Difesa fu assegnato al generale Ludvik Svoboda, di area comunista.

4. Cechi e Slovacchi

I risultati elettorali assai diversi nelle due parti del paese segnalavano che vi era un problema nelle relazioni tra Cechi e Slovacchi. Il programma di Košice del governo del Fronte nazionale (comunisti, socialisti nazionali, socialdemocratici, popolari, comunisti slovacchi, democratici slovacchi) dell’aprile 1945 aveva assegnato una rilevante autonomia alla Slovacchia; considerati i risultati elettorali, i comunisti, in particolare, decisero di smantellare i poteri autonomi della Slovacchia, d’accordo, per altro, con gli altri partiti cechi e con i comunisti slovacchi.

Così nel giro di qualche settimana venne raggiunto un accordo per subordinare le autorità slovacche a quelle ceche e per dotare il governo centrale del potere di annullare gli atti dell’amministrazione slovacca. Tale prevaricazione ceca sulla Slovacchia avrebbe continuato ad incrinare i rapporti tra le due parti del paese fino alla primavera del 1968 [Rothschild, Wingfield: 74].

Il confronto tra Cechi e Slovacchi venne riattizzato nell’aprile del 1947, in occasione del processo al sacerdote cattolico Jozef Tiso, che nel marzo del 1939, con il consenso e il sostegno di Hitler, aveva proclamato l’indipendenza della Slovacchia, facendone uno stato antisemita e succube dei Nazisti. Tiso era stato condannato a morte, ma i democratici slovacchi chiesero che venisse usata clemenza con la commutazione della pena capitale in ergastolo come segno di attenzione alle sensibilità nazionali e religiose degli Slovacchi, mentre i comunisti si schierarono per l’esecuzione, d’accordo in questo con i socialdemocratici e con i socialisti nazionali. Tiso venne impiccato il 18 aprile 1947.

5. La vicenda del Piano Marshall

Il consiglio dei ministri cecoslovacco del 4 e 7 luglio 1947 – all’unanimità, e quindi comunisti compresi – aveva deciso di partecipare alla conferenza di Parigi per il Piano Marshall, prevista per il 12 luglio 1947.

Sul Piano la posizione di Stalin e del governo sovietico era passata da un iniziale interesse al rifiuto, ma era rimasto il proposito di partecipare comunque alla conferenza, seppure con il disegno di scatenare una forte discussione e andarsene cercando di portarsi dietro il maggior numero di paesi. Istruzioni in questo senso erano state inviate il 5 luglio ai leader comunisti Boleslaw Bierut (Polonia), Klement Gottwald (Cecoslovacchia), Gheorghe Gheorghiu-Dej (Romania), Georgi Dimitrov (Bulgaria), Mathias Rakosi (Ungheria), Enver Hoxha (Albania), e Hertta Kuusinen, leader dei comunisti finlandesi [Narinsky: 49].

Ma il giorno dopo Mosca aveva cambiato di nuovo la sua posizione: durante la notte del 6 luglio (e il messaggio venne reiterato il giorno successivo) gli ambasciatori sovietici a Belgrado, Budapest, Bucarest, Varsavia, Praga, Sofia, Tirana, e Helsinki vennero istruiti affinché informassero Bierut, Gottwald, Gheorghiu-Dej, Dimitrov, Rakosi, Tito, Hoxha, e Kuusinen che l’Urss non avrebbe partecipato alla Conferenza di Parigi e che non era opportuno che vi partecipasse nessun paese amico e alleato [Narinsky: 49].

I governi di Albania, Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania, Jugoslavia e Finlandia si piegarono subito all’ingiunzione sovietica; a Praga invece i comunisti Gottwald e Clementis, l’8 luglio, fecero presente al rappresentante di Mosca M. Bodrov che non erano in grado di cambiare la decisione che il governo cecoslovacco aveva preso all’unanimità e che era già stata comunicata agli Inglesi, ai Francesi e alla stampa [Narinsky: 50].

I Cecoslovacchi vennero convocati per il 9 luglio a Mosca, dove Stalin incontrò una delegazione composta dal capo del governo Gottwald, dal ministro degli Esteri Masaryk e dal ministro della Giustizia Drtina. L’esito dell’incontro fu quello che i Sovietici si aspettavano: il governo cecoslovacco non sarebbe andato a Parigi. Qui sotto una parte del resoconto della riunione redatto da un diplomatico cecoslovacco.

Il Ministro Masaryk fa notare che nel nostro paese al tempo della decisione di partecipare alla Conferenza di Parigi la situazione era determinata dalla generale consapevolezza che per quanto riguarda le materie prime dipendiamo per il 60-80% dall’Occidente. I dirigenti delle imprese statali continuano a dire al ministro Masaryk che è necessario andare a Parigi per non perdere l’opportunità di ottenere dei crediti.

[…]

In conclusione, il ministro Masaryk ha ribadito che tutti i partiti politici sono d’accordo che la Cecoslovacchia non farà nulla che potrebbe nuocere agli interessi dell’Unione Sovietica. La delegazione informerà immediatamente Praga che il Governo Sovietico considera l’accettazione dell’invito Anglo-Francese un atto contro l’Unione Sovietica, e il ministro Masaryk non ha dubbi che il Governo cecoslovacco agirà conformemente e senza indugio. Ma il ministro Masaryk chiede che il Governo Sovietico ci aiuti nella nostra delicata situazione. Noi non abbiamo molte illusioni; magari il problema può essere risolto a questo modo: andare alla Conferenza per un giorno e abbandonarla il giorno successivo [cit. in Kaplan, Mastny: 135; Abrams 2009: 351].

Abrams ha fatto notare che Masaryk, nonostante fosse il ministro degli Esteri di uno stato sovrano, non fece nulla o quasi per difendere una decisione presa all’unanimità dal suo governo e che, anzi, spese le sue energie per mendicare una soluzione che pur rispettando il diktat di Stalin gli salvasse almeno la faccia. D’altra parte fu lo stesso Masaryk a riassumere a questo modo il senso della visita a Mosca: «Sono andato a Mosca come ministro degli Esteri di uno stato indipendente e sovrano e ne sono tornato come un lacchè del governo sovietico» [cit. in Lukes: 251].

Lo storico americano di origine ceca Mastny ha osservato che Stalin, in realtà, non aveva da esercitare alcuna forte pressione, perché il governo cecoslovacco «già da tempo aveva circoscritto la propria sovranità, avendo fatto dei desideri sovietici la stella polare della sua politica estera» [Kaplan, Mastny: 143].

Dopo l’ingiunzione moscovita, il governo si riunì di nuovo e, sempre all’unanimità, il 10 luglio rovesciò la decisione di tre giorni prima: i Cecoslovacchi non sarebbero andati a Parigi, anche se questo andava contro gli interessi nazionali.

Abrams rileva che tra tutti i paesi dell’Europa centrorientali oramai subordinati a Mosca, la Cecoslovacchia era quello che aveva più margini di manovra; è perciò giusto chiedersi quale uso abbiano fatto i Cecoslovacchi di tali margini: la risposta è che non ne fecero alcun uso, tanto che non si ha nessuna notizia che sia stato fatto un calcolo dei vantaggi e degli svantaggi della scelta tra obbedire a Stalin o andare a Parigi.

Se fino a quel momento i Cecoslovacchi stavano cercando una via originale al socialismo, da quel momento in poi si può dire che imboccarono la via che li avrebbe portati alla stalinizzazione compiuta. Quello cecoslovacco, conclude Abrams, è un caso di auto-stalinizzazione (self-Stalinizing).

È però anche giusto chiedersi quanto in realtà fosse praticabile una via nazionale al socialismo in quei paesi “liberati” dall’Armata Rossa, nei quali i Sovietici mantenevano truppe, consiglieri, ufficiali del NKVD, direzione effettiva delle Commissioni Alleate di Controllo e nei quali operavano dirigenti comunisti allevati a Mosca o da questa controllati. Dopo tutto, il caso cecoslovacco e la discussione sulla eventuale partecipazione alla conferenza sul Piano Marshall dimostrano che il guinzaglio di Stalin non era molto lungo. Come la condanna della Jugoslavia del giugno del 1948 avrebbe ulteriormente chiarito, Stalin, pur di conservare il controllo di un paese del “campo socialista”, non avrebbe esitato a prendere in seria considerazione progetti di invasione della Jugoslavia e di assassinio del suo leader, Josip Tito [Kramer: 85 sgg]. Chruščëv affermò di essere «assolutamente sicuro che se l'Unione Sovietica avesse condiviso un confine con la Jugoslavia, Stalin avrebbe fatto ricorso all'intervento militare» [cit. in Kramer: 88].

Con l’adesione al Piano Marshall i Cecoslovacchi si sarebbero liberamente lasciati integrare nel sistema occidentale, ciò che Stalin non poteva permettere e non poteva permettersi, e in effetti non permise. L’Urss non era in grado di ripetere a livello economico ciò che aveva fatto a livello militare: non ci sarebbe stata nessuna Stalingrado economica e i Cecoslovacchi ne erano ben consapevoli. Il ministro Hubert Ripka, del Partito socialista nazionale, alla fine del 1947 riferì a Vincent Auriol, presidente della repubblica francese, che i Sovietici non erano in grado di fornire alcun aiuto economico: «A Mosca la miseria è terribile […]. L’Urss è perfettamente in grado di organizzare un blocco politico-militare, ma non un blocco economico» [cit. in Fejtö 1976: 89]. Insomma, i Sovietici non erano in grado di offrire, né a oriente né a occidente, un’alternativa credibile al Piano Marshall [Pons 2001: 26].

Il fatto è che gli Americani con il Piano Marshall avevano lanciato una sfida insieme economica e politica che intendevano vincere puntando sull’economia di mercato, sull’integrazione delle economie europee, sulla competizione politica, sulla libertà individuale; una sfida che Stalin, l’Urss, il sistema sovietico non erano in grado di raccogliere perché avrebbe disintegrato le loro irreggimentate e irrigidite società a direzione statale e monopartitica.

6. La riunione di fondazione del Cominform

A trasformare la “specifica via cecoslovacca al socialismo” in un’altra via allo stalinismo contribuì la riunione di costituzione del Cominform (Ufficio di informazione comunista) tenutasi a Szklarska Poręba in Polonia dal 22 al 27 settembre 1947. Nella riunione, alla quale parteciparono i rappresentanti di nove partiti comunisti, il Partito comunista italiano e quello francese furono sottoposti ad aspra critica per il loro gradualismo, senza ovviamente tener conto del fatto che, precedentemente, i “suggerimenti” di moderazione erano stati dati dallo stesso Stalin a Togliatti e a Thorez [Aga Rossi e Zaslavsky: 62].

Anche il Partito comunista cecoslovacco ebbe la sua parte di rimproveri per non aver colto l’occasione di prendere tutto il potere approfittando della presenza dell’Armata Rossa. L’esito generale della riunione, in ogni caso, rendeva chiaro a tutti che non c’era alcuna via nazionale al socialismo perché l’esperienza sovietica già indicava l’unica giusta via percorribile. Il mandato era dunque di inasprire la lotta di classe, senza confinarsi nell’azione parlamentare, facendo leva sulla pressione delle masse organizzate per accelerare il processo rivoluzionario.

Il segretario del Partito comunista cecoslovacco Rudolf Slánský mise in evidenza che il Fronte con i partiti non comunisti in Cecoslovacchia si stava rivelando pieno di crepe: i socialisti nazionali erano diventati il rifugio degli scontenti, i socialdemocratici erano divisi in tre correnti, una delle quali era già in combutta con i Britannici, i popolari se la facevano con i democratici slovacchi e con il clero, Beneš, malato, appoggiava la destra socialista e da qualche tempo se la prendeva con la violenza e con il totalitarismo; ma, assicurava Slánský: «Nei prossimi mesi potremo colpire con forza la reazione» [cit. in Fejtö 1976: 95].

I comunisti cecoslovacchi furono messi sotto pressione non solo dai Sovietici, ma anche dal peggioramento della situazione economica nel paese. Nel 1947 la siccità danneggiò seriamente i raccolti, portando ad una consistente diminuzione delle risorse alimentari disponibili, al mercato nero e all’accaparramento che, a sua volta, mise in evidenza la disuguaglianza della distribuzione. La responsabilità del peggioramento della situazione economica venne attribuita ai comunisti, la forza principale al governo che deteneva alcuni ministeri chiave.

I comunisti reagirono da un lato con misure economiche, come ad esempio distribuzione di terre, nazionalizzazioni, fusione e concentrazione forzata di banche, dall’altro intensificando il controllo del partito sul governo e sulla società. Tra l’altro, i socialdemocratici avevano sostituito il loro leader Fierlinger, vicinissimo ai comunisti, con il molto meno conciliante Bohumil Lausman. Timori di non poter vincere le elezioni del 1948 con mezzi legali furono sollevati anche dall’eco inquietante della estromissione dal governo dei comunisti italiani e francesi proprio a metà del 1947. Un sondaggio tra gli studenti di Praga e di Brno nell’autunno 1947 rivelò che comunisti e socialisti insieme raggiungevano il 25 dei consensi contro il 75% dei socialisti nazionali e dei popolari. Ma Gottwald affermò: «A nessun prezzo abbandoneremo il terreno alla reazione» [cit. in Fejtö 1976: 110].

7. Febbraio 1948. Il colpo di Praga: la conquista del monopolio comunista del potere

I comunisti arrivarono preparati a quello che poi diventò “il colpo di Praga”, ossia la conquista del monopolio comunista del potere. Il gruppo dei “Moscoviti” cecoslovacchi, Klement Gottwald, Jan Šverma, Vàclav Kopecky e Rudolf Slánský, importanti dirigenti del partito, a Mosca avevano avuto modo di apprendere dalla più che ventennale esperienza della polizia sovietica, dalla Ceka fino al NKVD, i metodi per eliminare gli avversari politici, veri e attuali o anche solo potenziali e inventati.

Così, una delle scelte non trattabili dei comunisti cecoslovacchi era stata quella controllare il ministero degli Interni, che dal 4 aprile 1945 al 14 settembre 1953 fu tenuto da Vàclav Nosek, un comunista che, pur non avendo frequentato a Mosca la scuola del NKVD, portò a termine senza tentennamenti l’opera che gli era stata affidata di infiltrare, sorvegliare, dividere e indebolire le organizzazioni dei partiti democratici.

Eppure, i democratici, e in particolare Beneš, consideravano Nosek un comunista “rispettabile”, “leale”, “realista dotato e di buon senso”, per rendersi conto solo troppo tardi che era l’uomo che li stava privando del potere e della libertà!

I comunisti, oltre a occupare stabilmente il Ministero dell’Interno, infiltrarono in tutte le posizioni importanti degli apparati di polizia e di sicurezza, come pure nell’esercito, uomini a loro fedeli che rispondevano del loro operato in primo luogo al partito e in particolare al Dipartimento di Sicurezza del Comitato centrale.

Nel 1947 tra i più alti dirigenti dell’esercito erano comunisti il 30%, due comandanti di regione su quattro, 3 comandanti di corpo d’armata su 10. Solo il 7,3% era iscritto ad altri partiti politici [Fejtö 1976: 126].

Sulla carta il capo dello stato, il presidente Beneš, era anche il capo delle forze armate, ma il ministro della Difesa, generale Svoboda, molto vicino ai comunisti, gliene sottrasse di fatto il controllo, avviando una purga, che portò alla sostituzione di alcuni generali e poi alla creazione di un Consiglio Militare che faceva capo al primo ministro e che escludeva il presidente da ogni decisione militare importante. Svoboda accrebbe l’influenza dei comunisti nell’esercito con la creazione di un’Amministrazione per l’Istruzione e la Formazione a capo della quale mise un membro del comitato centrale del Partito comunista [Bradley: 480].

Nel 1946 questa sinergia tra partito e stato fu di fatto formalizzata dal Comitato centrale comunista con la creazione di una struttura composta dal ministro Vàclav Nosek, dal capo del dipartimento per la sicurezza comunista Karel Svàb, da Jindrich Vesely, Josef Pavel e Rudolf Slánský. I componenti di questo gruppo si incontravano una volta al mese per coordinare le attività dei comunisti negli apparati di stato e per stabilire nomine e incarichi. Inoltre, Karel Svàb aveva costituito una rete di informatori presso i servizi di polizia e di sicurezza che lo tenevano informato con rapporti sistematici sui funzionari dello stato, sui politici democratici, sulla Chiesa, sulle organizzazioni giovanili.

Nel corso di una interpellanza alla Commissione parlamentare per la sicurezza, il deputato socialista nazionale Cizek presentò una serie di fotocopie di mandati d’arresto in bianco firmati da Nosek [Fejtö 1976: 121].

I partiti non comunisti chiesero ripetutamente che si ponesse fine a questa plateale violazione delle regole del sistema democratico, togliendo al ministro dell’Interno la responsabilità dei servizi di sicurezza per affidarla invece al Consiglio dei ministri, e vietando che i capi dei diversi servizi potessero appartenere allo stesso partito del ministro dell’Interno. Ma non se ne fece nulla, il ministero dell’Interno, i servizi segreti, gli apparati di polizia continuarono ad essere controllati dal Partito comunista.

Il 10 settembre 1947, tre ministri moderati, Petr Zenkl, Jan Masaryk e Prokop Drtina, ricevettero per posta tre pacchi-bomba; ma quando venne accertato che erano stati inviati da membri dell’apparato comunista, gli inquirenti si trovarono di fronte un muro di divieti e di omertà. Il caso sarebbe approdato in tribunale ai primi di marzo 1948, ma il colpo di stato del febbraio bloccò il procedimento, i terroristi furono liberati e gli inquirenti arrestati, uno di questi, Zdenék Marjanko, fu anche torturato a morte [Lukes: 255].

Finalmente, il 13 febbraio 1948, i partiti democratici in sede di Consiglio dei ministri reclamarono esplicitamente che Nosek interrompesse la pratica di considerare la polizia uno strumento del Partito comunista. Ma durante la stessa riunione il socialista Majer rese nota un’informazione che aveva appena ricevuto: il giorno precedente otto funzionari non comunisti di Praga erano stati estromessi e sostituiti con membri comunisti. Esasperati, i ministri moderati Drtina, Majer, Stransky e Zenkl chiesero che il provvedimento venisse annullato e che fosse sospesa ogni nomina nei Servizi di Sicurezza.

Gottwald, capo del governo e Nosek, ministro dell’interno, di fatto, ignorarono tali richieste. Nosek, datosi ammalato, non partecipò più alle riunioni di governo e Gottwald impedì che il problema fosse discusso fin tanto che Nosek fosse rimasto a casa.

Come ulteriore momento di pressione democratica, il 20 febbraio 1948, 12 ministri socialisti nazionali, popolari, democratici slovacchi presentarono le dimissioni, con la speranza di far cadere il governo e averne uno più rispettoso delle regole democratiche. Non furono però seguiti dai ministri socialdemocratici, che avevano fatto un passo indietro rispetto alle loro anche recenti dichiarazioni di indipendenza, sensibili alle minacce e alle offerte dei comunisti; lo stesso Masaryk volle restare al ministero degli Esteri.

Il Partito comunista approfittò dell’occasione per trasformare una crisi di governo in una crisi di sistema. Le operazioni vennero gestite dal vertice del partito sia attraverso gli apparati di polizia, sia attraverso la mobilitazione di quelle forze sociali e organizzazioni di massa che controllavano e che, dalle piazze, erano in grado di esercitare una forte pressione sulle istituzioni dello stato.

Il 21 febbraio Gottwald arringò la folla presentando i ministri dimissionari come reazionari che miravano a riportare il paese ai tempi in cui lo stato, invece di sostenere i lavoratori, li opprimeva; si trattava di una manovra antipopolare che il Partito comunista avrebbe sicuramente respinto.

La domenica 22 febbraio si riunì il Congresso dei consigli di azienda, controllati dai sindacati, a loro volta controllati dai comunisti; 8000 delegati – tra i quali 500 socialdemocratici, 400 socialisti nazionali, 200 popolari – si trasformarono in assemblea alternativa al parlamento, una specie di soviet rivoluzionario espressione di una democrazia diretta che esautorava la democrazia parlamentare e formale. Il congresso approvò un programma di accelerazione della marcia verso il socialismo attraverso l’estensione delle nazionalizzazioni e la creazione di un Comitato centrale d’azione del nuovo Fronte nazionale, una sorta di soviet supremo che avrebbe sostituito il vecchio Fronte (che includeva anche i partiti moderati) e il parlamento, la cui convocazione, prevista per il 24, venne infatti rinviata a data da destinarsi. Infine, il congresso approvò lo sciopero generale di un’ora per il 24 febbraio, sciopero che avrebbe avuto durata illimitata fino a che il presidente Beneš non avesse accettato le dimissioni dei ministri moderati e nominato un nuovo governo con a capo Gottwald e formato dai ministri da questi proposti.

Con il Congresso dei consigli di azienda, secondo Fejtö si oltrepassò la soglia dell’illegalità, perché i sindacati rifiutarono di accettare le decisioni del governo, trasformando il Congresso stesso in un contro-parlamento, in un contropotere le cui decisioni dovevano avere forza di legge [Feitö 1976: 230].

Lo stesso giorno, 22 febbraio, il presidium dei comunisti chiese al sindacato del libro di bloccare le forniture della carta ai giornali moderati, ciò che equivaleva a silenziare ogni opposizione nel paese.

Erano di già operanti in tutto il paese i “comitati d’azione”, organismi autonominati e di fatto diretti dai comunisti e dai sindacati, che pretendevano di esercitare il potere dal basso per conto della classe operaia. Così, quando i ministri e i funzionari moderati la mattina del lunedì 23 febbraio entrarono nei loro uffici, i comitati d’azione li estromisero minacciando di utilizzare tutti «i mezzi di cui dispongono i lavoratori». Un comitato occupò il ministero degli Affari esteri e costrinse il ministro Jan Masaryk, non dimissionario, a firmare decreti di revoca di ambasciatori non graditi, come gli aveva “proposto il suo vice, il comunista Clementis. Altri comitati si insediarono nelle sedi dei partiti non comunisti, nelle redazioni dei giornali, nelle facoltà universitarie, nelle società sportive, e con le minacce e con la forza ne estromisero i “reazionari” non comunisti. Ha scritto F. Fejtö: «È una sorta di rivoluzione a porte chiuse; si giudica, si condanna, si espelle, si revoca. Ogni rivoluzionario si sdoppia in uno sbirro. Guai ai sospetti!» [Fejtö 1976: 175-176].

Il 23 febbraio le forze di sicurezza, controllate dai comunisti, cominciarono a perquisire le sedi dei partiti democratici alla ricerca di prove di una presunta cospirazione reazionaria. Il martedì 24 febbraio ebbe luogo lo sciopero generale a sostegno delle posizioni comuniste indetto dai sindacati e dal Congresso dei consigli di azienda, al quale parteciparono 2,5 milioni di lavoratori. Durante lo sciopero comitati di azione rivoluzionaria occuparono i giornali del Partito popolare di centro-destra e quelli dei socialisti nazionali di centro-sinistra, vennero bloccate le forniture di carta ai giornali moderati, mentre i tipografi sospesero la pubblicazione dei giornali del Partito democratico slovacco. I conti dei partiti moderati vennero bloccati.

Premuti e intimoriti dalla piazza, dall’aggressività dei comunisti, dal comportamento della polizia e delle forze di sicurezza, gli organi dirigenti dei socialdemocratici (dai quali erano stati eliminati i rappresentanti del centro e della destra) decisero, dopo infinite esitazioni e oscillazioni, di entrare con tre ministri nel nuovo governo della cui composizione si stava occupando Gottwald.

Il presidente Beneš avrebbe voluto rivolgere un appello all’unità del popolo cecoslovacco, ma l’accesso alla radio gli venne negato, come era stato negato al ministro socialista Majer e all’arcivescovo Beran che voleva invitare alla moderazione.

Il 25 febbraio duecentomila dimostranti si riunirono in Piazza San Venceslao per chiedere di andare avanti con la rivoluzione, mentre solo poche migliaia di studenti marciarono verso il Castello di Praga per protestare contro i comunisti. Il ministro della Difesa Ludvik Svoboda garantì ai manifestanti comunisti che l’esercito non sarebbe intervenuto, ma la polizia attaccò la manifestazione degli studenti arrestandone alcuni, dato che il ministro degli Interni aveva vietato ogni manifestazione non comunista.

I giornali, in mano ai comitati rivoluzionari, pubblicarono una dichiarazione di sostegno ai comunisti firmata da 153 intellettuali di fama.

A quel punto i comunisti fecero presente al presidente Beneš che avevano il sostegno del popolo, degli intellettuali, dell’esercito, della polizia, e anche dell’Armata Rossa, non lontana dai confini del paese. E il presidente forse era stato anche informato che le milizie delle fabbriche più importanti di Praga avevano ricevuto l’ordine di radunarsi nel centro città verso le 17.45 nel caso avesse rifiutato di accettare le dimissioni dei ministri moderati e di nominare il nuovo governo dominato dai comunisti.

Beneš, così condizionato, passò sopra le ragioni dei ministri dimissionari, rifiutò di indire nuove elezioni e il 25 febbraio nominò i nuovi ministri da una lista approntata da Gottwald, che comprendeva anche esponenti non comunisti ma giudicati sicuri e controllabili. Il governo risultava formalmente ancora un governo di coalizione (10 comunisti, 3 della sinistra socialdemocratica, due senza partito, uno dei quali, Svoboda, in effetti comunista, un popolare, uno slovacco) ma i ministri non comunisti, stretti tra la piazza e le forze di polizia, non avevano più alcuna autonomia, erano ostaggi dei comunisti. Ha scritto F. Fejtö: «Invece di rivolgersi ai responsabili dei partiti per negoziare e per formare un nuovo governo, Gottwald fa appello a personalità satelliti, non rappresentative. Il gioco era fatto: sono i comunisti che, per mezzo di frazioni da loro controllate, designano i loro interlocutori nella coalizione e non più il popolo per il tramite di partiti liberamente costituiti e organizzati» [Fejtö 1976: 190].

Così, quella che a guardare solo le piazze poteva sembrare una rivoluzione dal basso, in effetti era stata un colpo di mano guidato dal Partito comunista: il Partito comunista cecoslovacco aveva conquistato il monopolio del potere.

Lo storico slovacco Jan Pešek ha messo in evidenza il fatto che il “colpo di Praga”, solo relativamente ai tempi e agli eventi, era frutto di una coincidenza, perché i comunisti erano preparati a cogliere l’occasione e colsero quella che si presentò nel febbraio 1948 con le dimissioni dei ministri democratici. Gottwald ammise esplicitamente che non sperava che venisse loro offerta una tale possibilità. «All’inizio non riuscivo a credere che sarebbe stato così facile. Ma poi è risultato che era proprio accaduto: avevano presentato le dimissioni. Ho sperato che questa stupidaggine delle dimissioni andasse avanti e che non cambiassero idea» [cit. in Abrams 2009: 354].

Ampi strati della popolazione ceca accolsero l’instaurazione del monopolio comunista del potere se non con entusiasmo, certo senza una consistente o visibile opposizione. A questo proposito Milan Kundera ha scritto: «La gente era entusiasta della Russia, che aveva cacciato i tedeschi dal paese, e poiché vedeva nel Partito comunista ceco il suo braccio fedele, riversò su di esso la sua simpatia. Avvenne così che nel febbraio del 1948 i comunisti presero il potere non con spargimenti di sangue e violenze, ma accolti dal tripudio di quasi metà della popolazione. E state attenti: quella metà esultante era la più attiva, la più intelligente e la migliore» [Kundera: 19]. E lo scrittore Antonin Liehm, rievocando sei anni più tardi i fatti del febbraio 1948, scrisse: «Ai nostri occhi appariva come la rivoluzione dei giovani, guidati da compagni più anziani, che riconoscevamo e rispettavamo profondamente, nei quali credevamo e che, ne eravamo persuasi, avevano fiducia in noi» [cit. in Fejtö 1976: 192].

Ancora qualche giorno e la metà «più attiva, la più intelligente e la migliore» dei Cecoslovacchi scoprirà di non avere più la possibilità di leggere neppure i giornali stranieri: vennero infatti proibiti The Daily Mail, The Daily Mirror, Time, Life, The Chicago Tribune.

La Cecoslovacchia era ormai diventata una dittatura monopartitica comunista, allineata con gli altri paesi dell’Est europeo controllati dall’Urss.

L’amara lezione del sociologo ceco Joseph Grim Feinberg alla luce dei fatti che portarono la Cecoslovacchia alla dittatura con il consenso di massa dei cittadini guidati dai comunisti è che: «Vi sono momenti cruciali in cui le masse dei partecipanti delegano il potere ai capi e li aiutano a ridurre al silenzio i loro critici, ma così facendo riducono al silenzio sé stessi in futuro … Le rivoluzioni, qualche volta, celano invisibili colpi di stato».

8. Egemonia dei comunisti, subordinazione dei democratici

Gli storici hanno sottolineato gli errori tattici dei partiti moderati al governo durante la crisi di febbraio: fecero troppo affidamento su un presidente debole come Beneš, non si accertarono se anche i socialdemocratici avevano intenzione di dimettersi, non informarono dei loro progetti i dirigenti locali, non fecero nulla per mobilitare i loro militanti ed elettori nel paese, non riuscirono a fare fronte comune contro i comunisti. Ha scritto F. Fejtö: «Attendere, non prevenire, o prendere l’iniziativa. La passività quasi fatalista dei difensori della democrazia parlamentare contrastava singolarmente con l’attivismo e lo spirito di mobilitazione dei loro avversari» [Fejtö 1976: 109].

Il fatto è che i partiti moderati non avevano alcuna strategia per far fronte ad un eventuale tentativo di presa del potere da parte dei comunisti con mezzi extraparlamentari. Anzi, erano convinti che i comunisti non avrebbero percorso una simile strada e che il contrasto poteva essere controllato e vinto all’interno delle riunioni del Fronte nazionale, per cui neppure portarono il dibattito in parlamento.

Testimonianza significativa di un simile atteggiamento è la convinzione dello stesso presidente Beneš che i comunisti non avrebbero tentato alcun colpo di mano, «Si sono resi conto che nel paese ho pur sempre una certa autorità […] Sanno che ho numerosi sostenitori nella classe operaia, perfino tra gli operai comunisti […] Hanno capito che non possono sfidarmi. E poi, la polizia non è tutta nelle loro mani. Una metà sta con me. E anche tutto l’esercito è dalla mia parte» [cit. in Fejtö 1976: 130].

Lo storico americano Bradley Abrams ha visto negli errori tattici dei democratici e nella mancanza di iniziativa un riflesso della loro debolezza culturale, conseguenza a sua volta della incapacità degli intellettuali non comunisti di elaborare una interpretazione della società e della storia recente cecoslovacca alternativa a quella comunista e sovietizzante.

Occorre precisare che gli intellettuali cechi fin dalla fine del 18° secolo avevano goduto di una forte legittimazione popolare, la quale aveva poi fondato una loro ampia partecipazione alla vita politica del paese, che, dopo la seconda guerra mondiale, non aveva fatto che crescere. Per comodità di analisi si possono suddividere gli intellettuali cecoslovacchi i quattro gruppi: comunisti, socialdemocratici, cattolici, protestanti, un’articolazione che corrispondeva allo schieramento politico.

Ad una popolazione esausta e disorientata dal crollo di certezze e miti che avevano costituito le fondamenta della prima repubblica (1918-1938), i comunisti offrirono con organicità e coerenza una interpretazione del passato, un programma per il presente e una speranza per il futuro che conquistarono i cuori e le menti dei cittadini cecoslovacchi nelle città come nei villaggi, dei più giovani come dei più anziani, dei proletari come degli intellettuali.

Per il presente e per il futuro i comunisti proponevano una “via cecoslovacca al socialismo” e una “democrazia popolare” che, se rifiutava liberalismo e capitalismo, non doveva però essere una ripetizione della via bolscevica e sovietica; doveva essere una via nazionale che recuperava le migliori tradizioni democratiche e umanistiche del passato antico e recente da Jan Huss a Tomas Garrigue Masaryk per integrarle poi nella costruzione di una società socialista. Come sintetizzò Zdeněk Nejedlý, ministro comunista dell’Educazione, «Davvero noi siamo i continuatori e gli eredi delle migliori e più nazionali tendenze e aspirazioni degli strati popolari ... della nostra nazione» [cit. in McDermott: 41].

Tale riconsiderazione e rivalutazione del passato veniva poi collocata in un orientamento culturale e politico che faceva della Cecoslovacchia una realtà slava ancorata all’Est europeo e orientata verso la grande Unione Sovietica. Il giudizio sugli Occidentali nella crisi del 1938, estremamente critico – i capitalisti inglesi e francesi e la grande borghesia ceca avevano venduto il paese a Hitler –, veniva ulteriormente inasprito con la considerazione che quel tradimento era la spia di una decadenza e di una crisi irreversibile insieme economica e morale, a fronte della quale si stagliava la vittoria dell’Armata Rossa, simbolo di una forza che aveva origine nella tensione morale e nell’organizzazione sociale superiore di un paese socialista.

L’idea di una nazione slava disancorata da un Occidente moralmente degradato e in crisi e amica dell’Urss che aveva sconfitto i Nazisti, mettendo insieme forza e virtù, venne sostanzialmente fatta propria da influenti politici non comunisti come il ministro della Giustizia Prokop Drtina e dagli intellettuali cechi, fossero essi socialisti nazionali, socialdemocratici, protestanti. Solo gli intellettuali cattolici rifiutarono di confondere Monaco 1938 con una presunta crisi generale dell’Occidente, riconoscendo a questo i meriti che gli spettavano nella sconfitta di Hitler [Abrams 1999: 4].

Edward Beneš, presidente non comunista, sosteneva: «Nessuno qui dovrebbe pensare che quello che stiamo facendo oggi significhi che ci stiamo allontanando da Masaryk [Tomas Garrigue]. È piuttosto una continuazione e un completamento del suo programma che portano le sue idee alla loro logica conclusione» [cit. in Abrams 1999: 4]. Beneš in quest’uso del lascito di Masaryk non si allontanava dall’interpretazione comunista secondo la quale Masaryk era stato per i suoi tempi un rivoluzionario, «un socialista senza essere mai stato socialista».

Democratici e comunisti, ma erano questi ultimi i titolari dell’elaborazione ideologica, condividevano un altro importante punto di vista che accentuava l’inclinazione verso l’Unione Sovietica; la vittoria dell’Armata Rossa era anche la vittoria di tutti gli Slavi e dunque anche dei Cecoslovacchi, i quali ora avevano tutte le ragioni per proclamarsi soprattutto slavi e dunque, per ciò stesso, anche vincitori contro gli invasori tedeschi.

La propensione verso l’Urss, condivisa da democratici e comunisti, assunse uno spessore culturale e ideologico quando la critica alla prima repubblica liberal-borghese (1918-1938) si trasformò in critica al liberalismo, al capitalismo, alla borghesia, al sistema occidentale, per vagheggiare modelli e politiche che venivano invece da oriente. Tale torsione fu favorita dall’idea che i valori occidentali da salvare erano stati ereditati dal sistema socialista sovietico, che si presentava a questo modo come la società che includeva il meglio del passato e dell’Occidente, proponendosi anche come il futuro di quest’ultimo. La leader evangelica J.L. Hromádka affermò che «Tutta l’Europa, non solo la Cecoslovacchia è sulla via della socializzazione. È un fatto storico» [cit. in Abrams 1999: 5], e il ministro socialista nazionale Jaroslav Stránsky sosteneva che l’Est rappresentava ormai «la sorgente dei valori morali, artistici, sociali e scientifici» [cit. in Abrams 1999: 5].

Di fatto, su impulso dei comunisti – ma questi furono assecondati dai democratici e dai protestanti – l’autocoscienza della Cecoslovacchia nel dopoguerra subì un profondo mutamento: al posto dell’orgoglio prebellico per la prima Repubblica e per l’appartenenza alla famiglia delle nazioni occidentali, si stava forgiando una nuova coscienza nazionale che si voleva slava e socialista.

Un altro elemento che indeboliva i socialdemocratici consisteva nella scarsa definizione, teorica e pratica, del loro socialismo, che si voleva diverso da quello dei comunisti e dei Sovietici, ma in che cosa consistesse esattamente tale diversità non risultò mai troppo chiaro. Inoltre, la loro critica della democrazia borghese e liberale non riusciva ad indicare quali caratteristiche dovesse avere la democrazia socialista, a parte quelle offerte e sperimentate dal movimento comunista internazionale. Fu anche tale astrattezza a portarli lontano da una produttiva considerazione ed elaborazione degli aspetti istituzionali e legali connessi alla difesa della democrazia e della libertà in Cecoslovacchia, verso astratte concezioni messianiche moralmente ragguardevoli ma povere di contenuto concreto, come mostra il passo qui di seguito riportato.

«Il primo sistema [capitalismo e liberal-democrazia] portava all'isolamento dell'individuo … al caos nella persona, facendone addirittura una bestia. Il nuovo ordine condurrà l'individuo fuori da un pernicioso isolamento e quindi lo salverà. Ci libererà da tutto un insieme di schiavitù (soprattutto, la schiavitù del denaro), libererà la personalità rendendone possibile lo sviluppo. Si tratta di liberare la strada in modo che l'individuo possa essere veramente buono» [da un articolo uscito su Panorama 21 (1945/6) cit. in Abrams 2004: 220]

Questo tipo di retorica, che faceva largo uso di termini e locuzioni astratte come “uomo nuovo”, “nuova democrazia”, “socializzazione democratica”, “stile di vita socialista”, “umanesimo socialista”, “cultura socialista”, mentre condannava la “libertà liberale” e la “democrazia liberale”, di fatto indeboliva la percezione dei pericoli che comportava la propaganda comunista in patria e la corretta valutazione dei modelli alternativi alla democrazia liberale che proponevano l’Urss e gli altri paesi dell’Est occupati dai Sovietici. Un linguaggio, in definitiva, che avrebbe indebolito le difese contro la presa del potere da parte dei comunisti e non avrebbe preparato né i socialdemocratici né i loro seguaci a difendere gli istituti della democrazia pluralista in Cecoslovacchia.

Bisogna però anche aggiungere che neppure i comunisti sapevano indicare quali istituzioni e organismi politici e amministrativi avrebbero caratterizzato la “via nazionale al socialismo” e la “democrazia popolare”, che volevano distinte sia dalla democrazia liberale che dal regime sovietico. «La “via cecoslovacca” si riferiva ad un modo diverso di conquistare il potere o ad un diverso esercizio del potere?», si è chiesto infatti Kevin McDermott [McDermott: 40]. Ma i comunisti, in fatto di nuova democrazia, rimasero nel vago come lo erano rimasti i democratici e i socialdemocratici, tant’è che a tale domanda nessuno riuscì a rispondere e un modello di stato socialista sostanzialmente diverso da quello sovietico non venne mai articolato né in teoria né in pratica.

9. Gli Occidentali e la democrazia in Cecoslovacchia

Tornando ai presunti errori dei democratici nel febbraio 1948, bisogna anche dire che gli Occidentali – Inglesi e Francesi, ma anche Americani – non offrirono sostanziali sostegni né contrastarono con efficacia i disegni dei comunisti cecoslovacchi e sovietici; e questo nonostante le attese di Beneš e Masaryk, che forse non credevano che il tradimento di Monaco del 1938 potesse ripetersi dieci anni dopo, stavolta a vantaggio dei Sovietici.

Secondo Mark Kramer l’atteggiamento di Inglesi e Americani, almeno dalla conferenza di Teheran (28 nov.-1° dic. 1943), aveva chiaramente lasciato capire ai Sovietici che finita la guerra avrebbero avuto un ampio margine di manovra nell’Est europeo. Stalin ebbe la certezza che gli Occidentali si sarebbero limitati alle proteste verbali quando, dopo aver incitato la resistenza polacca (Armia Krajowa, “Esercito Nazionale”, AK) ad insorgere e l’insurrezione ebbe luogo a Varsavia nell’agosto-settembre 1944, l’Armata Rossa si fermò nelle vicinanze della capitale e lasciò che i Nazisti schiacciassero gli insorti non comunisti, senza provocare apprezzabili reazioni. I Sovietici, anzi, impedirono che le basi da loro controllate venissero utilizzate dagli Alleati per rifornire gli insorti di armi e vettovaglie con gli aerei. Gli Alleati non presero nessuna concreta misura di ritorsione neppure quando, sconfitti i Tedeschi, l’Armata Rossa diede la caccia ai sopravvissuti dell’AK. Eventuali residui dubbi circa l’atteggiamento degli Occidentali vennero dissipati quando «gli Americani bloccarono le loro truppe per diverse settimane per consentire all'Armata Rossa di entrare per prima a Berlino e Praga» [Kramer: 63-65].

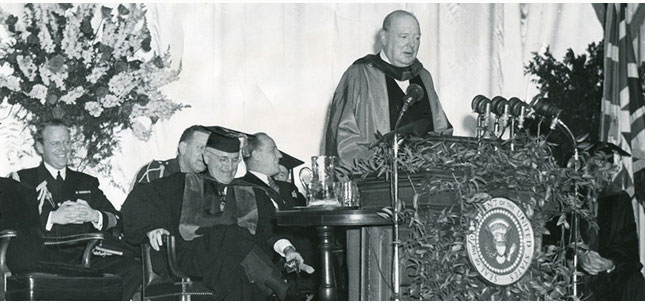

Forse Beneš e Masaryk non vollero credere che gli Occidentali non avessero in realtà alcun piano per intervenire a livello politico o ad altri livelli in difesa della democrazia in Cecoslovacchia. Churchill nel discorso del 5 marzo 1946 a Fulton, nel Missouri (Usa), aveva detto: «Da Stettino, nel Baltico, a Trieste, nell'Adriatico, un sipario di ferro è calato sul continente. Dietro ad esso si trovano tutte le capitali degli antichi Stati dell'Europa centrale ed orientale. Varsavia, Berlino, Praga, Vienna, Budapest, Belgrado, Bucarest e Sofia, tutte queste famose città e le popolazioni intorno ad esse si trovano in quella che debbo chiamare la sfera sovietica, e tutte sono soggette, in una forma o nell'altra, non solo all'influenza sovietica ma ad un'altissima e in molti casi crescente misura di controllo da Mosca».

Perché Churchill considerava Praga città perduta per la democrazia e l’Occidente? Nella primavera del 1946 la causa della democrazia in Cecoslovacchia non poteva considerarsi già sconfitta, il sistema politico era ancora in bilico e quello economico e culturale risultava ancora più occidentale che orientale.

Il 9 luglio 1947, proprio nel momento in cui Stalin forzava Beneš e Masaryk a rifiutare anche solo di partecipare alla conferenza di Parigi sul Piano Marshall, George C. Marshall, segretario di Stato americano al cui nome rimase legato il Piano di ricostruzione dell’Europa, scriveva all’ambasciata americana a Parigi: «I Cechi desiderano partecipare alla conferenza di Parigi; ma la loro presenza o assenza dipende quasi esclusivamente dal livello della pressione di Mosca» [cit. in Lukes: 251]. Ma ancora nel 1947, e a maggior ragione nel 1946, una ferma dichiarazione a difesa della sovranità della Cecoslovacchia avrebbe sicuramente rafforzato coloro che in patria si battevano per restare padroni in casa propria. A Praga e a Mosca il segnale fu compreso per quello che significava: gli Usa consideravano oramai persa la Cecoslovacchia.

Perché un tale fatalismo e la conseguente inerzia, quando invece l’Occidente aveva difeso Grecia Turchia, sicuramente più periferiche della Cecoslovacchia? Non c’è che una spiegazione osserva Igor Lukes: gli Usa avevano accettato la tesi di Stalin secondo la quale il paese che nel 1944-1945 ne avesse liberato un altro, ne avrebbe anche determinato l’appartenenza al sistema occidentale o a quello sovietico. Era la riproposizione, secoli dopo la sua prima applicazione in Europa, del principio cuius regio, eius religio.

C’è da aggiungere che i comunisti di Mosca e di Praga (ma non Beneš e Masaryk) erano bene informati sulla scarsa o nulla propensione degli Occidentali a difendere in qualche modo la democrazia in Cecoslovacchia. I servizi segreti controllati dal Partito comunista e da Nosek dalla fine del 1947 inviavano regolari rapporti solo ai dirigenti comunisti e ai membri comunisti del governo, sicché tali rapporti arrivavano al vice ministro degli Esteri Vladimir Clementis ma non al ministro Jan Masaryk. Rapporti nei quali non c’era traccia di iniziative o anche solo di campagne di propaganda britanniche o occidentali in difesa della precaria democrazia cecoslovacca.

Uno dei rapporti dava conto di un discorso del Ministro degli Esteri britannico Ernest Bevin alla Camera dei Comuni il 22 gennaio 1948; Bevin: «L’Europa dell’Est è stata tagliata fuori e trasformata in un blocco di stati di polizia. I paesi dell’Europa occidentale devono stringersi insieme […] i tempi sono maturi perché l’Europa occidentale venga rafforzata» [cit. in Lukes: 256]. Il rapporto dei servizi segreti ne ricavava la conclusione che per la Gran Bretagna la Cecoslovacchia era oramai nelle mani dei Sovietici.

Dal punto di vista di Stalin a Mosca e di Gottwald a Praga, le informazioni dei servizi di informazione erano rassicuranti: i Britannici erano interessati solo a rafforzare i confini del loro impero; gli Americani, al massimo si sarebbero impegnati a coprire il vuoto lasciato dagli Inglesi in Grecia e Turchia; i Francesi non c’era ragione di prenderli sul serio.

Il nuovo ambasciatore britannico a Praga, Pierson John Dixon, tre settimane prima del colpo del febbraio 1948, riferì al ministro Prokop Drtina che secondo le sue informazioni i comunisti erano prossimi a intraprendere delle azioni per imporre una dittatura comunista, come era già accaduto in Polonia e Ungheria; l’ambasciatore non riferì di eventuali reazioni britanniche a tali previsti sviluppi. E il giorno prima del colpo di stato, il segretario di stato americano George C. Marshall scrisse che la presa del potere dei comunisti a Praga «avrebbe semplicemente cristallizzato e confermato per il futuro la precedente politica ceca» [cit. in Lukes: 257].

10. Dopo febbraio. Primi passi della dittatura

I fatti del febbraio 1948 rappresentano senz’altro una rottura, ma non così appariscente se si guarda ad alcuni aspetti della vita politica, per la verità più simbolici che reali. Masaryk continuò ad essere ministro degli Esteri fino al 10 marzo, cioè fino alla sua morte sospetta (fu trovato morto sul selciato sotto una finestra del ministero degli Esteri: suicidio o omicidio mascherato?); Beneš continuò ad esercitare le sue funzioni di presidente fino alle sue dimissioni il 7 giugno; i partiti continuarono ad esistere, salvo il Partito socialdemocratico, costretto a fondersi con quello comunista.

Ma il motore primo e unico della vita politica, sociale, economica oramai girava all’interno della macchina comunista.

Infatti, il sostanziale monopolio del potere politico portò nel giro di poco tempo al progressivo assoggettamento della società civile e alla distruzione dei partiti e delle organizzazioni non comuniste. Il ministro dell’informazione Kopecky, nonostante i giornali fossero stati già ridotti al silenzio, stabilì un servizio di censura che resterà in vigore per tutto il tempo della dittatura. L’epurazione fu istituzionalizzata e affidata al Comitato centrale d’azione e il suo presidente Zapotocky emanò dettagliate direttive: l’epurazione delle organizzazioni non comuniste doveva portare all’eliminazione degli elementi di destra e, se necessario, le organizzazioni stesse dovevano essere sciolte; bisognava poi assicurare che tali organizzazioni fossero dirette da elementi sicuri di sinistra; anche le grandi associazioni professionali degli agricoltori, dei commercianti degli insegnanti, le unioni culturali e sportive dovevano essere epurate in modo da assicurare una guida di sinistra. Anche l’esercito doveva essere epurato, ma con prudenza e con la supervisione del ministro Svoboda e di Slánský, presidente della Commissione difesa del parlamento.

Il 26 febbraio Radio-Praga annunciò che dei 300 deputati dell’Assemblea nazionale solo 65 (7 socialdemocratici, 7 popolari, 21 democratici slovacchi, 30 socialisti nazionali) avevano rifiutato di firmare una dichiarazione di approvazione del nuovo governo. I deputati dissidenti sarebbero stati espulsi [Fejtö 1976: 194-196].

Il nuovo ministro dell’educazione, il comunista Nejedly, ordinò che un ritratto di Stalin venisse esposto in tutte le aule di tutte le scuole.

I giornali non comunisti furono chiusi o epurati, ed epurati furono ordini professionali, università, associazioni sportive, case editrici, servizi civili. Non sempre tale epurazione fu opera diretta dei vertici di partito, perché in molti casi furono “comitati di azione” e gruppi studenteschi che si incaricarono delle operazioni di “pulizia politica”, per altro neppure contrastate, ma anzi positivamente accolte da molti intellettuali, come dimostrano i discorsi trionfalistici e autocompiaciuti al Congresso Nazionale della Cultura svoltosi a Praga dal 10 all’11 aprile 1948 [Abrams 2009: 356].

11. Le elezioni del 30 maggio 1948

Il secondo turno elettorale dopo quello del 1946 era stato fissato da tempo per il 30 maggio 1948; il Partito comunista, dopo il colpo del febbraio, ormai attore unico del governo, decise che il Fronte nazionale rinnovato (epurato) presentasse una lista unica: il 70% dei candidati spettavano ai comunisti, il 10% ai socialdemocratici, il 20% ad altri partiti satellizzati ed epurati dai comitati d’azione.

Gli oppositori fuori del Fronte potevano teoricamente presentare delle liste i cui candidati, però, avessero raccolto almeno mille firme per circoscrizione legalizzate da un notaio. A tal proposito, un giornalista francese rilevò che non c’erano in Cecoslovacchia candidati al suicidio. Così, gli oppositori, in mancanza di candidati poterono esprimersi solo votando scheda bianca o nulla o non andando a votare; insieme raggiunsero il 20% degli aventi diritto, cifra non insignificante se si pensa che in alcuni seggi elettorali non vi erano cabine nelle quali votare in segreto, in altri venivano schedati coloro che votavano nella cabina [Fejtö 1976: 213].

Alla lista capeggiata dal Partito comunista andò l’89,3% dei voti [Abrams 2009: 358, nota n. 28]. Si era trattato in realtà di un plebiscito organizzato per una lista preconfezionata e senza oppositori.

12. La dittatura realizzata

Ora i comunisti potevano governare la Cecoslovacchia senza più le remore di un’opposizione democratica, ma i miracoli non erano dietro l’angolo dopo le manifestazioni di febbraio contro la “reazione” e la conquista del monopolio del potere. La crisi economica e alimentare, dalla quale la crisi politica aveva distratto l’attenzione dei partiti e del popolo, a partire dall’autunno 1948 fece sentire i suoi drammatici contraccolpi con il razionamento delle risorse alimentari: la razione di farina venne ridotta del 40%, quella del latte passò da 1/8 di litro al giorno a 1/16, quella dello zucchero da 1,5 kg a 1,2, quella delle patate 8 a 6 chili al mese, e così via [Fejtö 1976: 216].

Il malcontento cominciò a guadagnare strati sempre più estesi della popolazione, operai compresi, e arrivò a ispirare rivendicazioni che il Partito comunista volle attribuire a manovre della reazione.

Ai fattori di crisi interni si aggiunsero quelli esterni del campo comunista con l’espulsione degli Jugoslavi dal Cominform nel giugno 1948. Stalin, nel timore che l’autonomia degli Jugoslavi potesse contagiare le altre democrazie popolari del campo sovietico, irrigidì il controllo su tutti i partiti comunisti, ai quali chiese che venisse intensificata la “lotta di classe”, la collettivizzazione in agricoltura, la persecuzione dei kulaki, il controllo poliziesco, la propaganda contro i nemici interni e contro l’Occidente.

La crisi interna e quella esterna e il più stringente controllo sovietico portò il Partito comunista cecoslovacco ad accentuare la pressione poliziesca. Rapidi e profondi cambiamenti si ebbero tra l’autunno 1948 e la prima metà del 1949. Il 25 ottobre fu approvata la legge che istituiva i campi di lavoro forzato; il 27 ottobre venne promulgato il Piano quinquennale; il 3 dicembre furono abolite le storiche regioni di Boemia, Moravia, Slovacchia per essere sostituite da 19 aree amministrative; in ottobre venne stilata una prima lista di libri proibiti; il 12 dicembre venne firmato un accordo commerciale Urss-Cecoslovacchia che incrementava lo scambio tra i due paesi del 45%, a spese dello scambio con i paesi occidentali, così, mentre prima della guerra solo un decimo degli scambi avveniva con i vicini orientali, nel 1954 arrivò a rappresentare i quattro quinti [Rothschild, Wingfield: 77]. Nel febbraio 1949 venne creato il quadro normativo per la collettivizzazione dell’agricoltura. Tra la fine del 1948 e il 1949 l’esercito venne sottoposto ad una energica purga, con un ricambio del 30% degli ufficiali, i quali d’ora innanzi sarebbero stati istruiti in tre nuove scuole, che avrebbero formato anche i nuovi commissari politici aggregati alla truppa, ulteriore misura per importare le istituzioni sovietiche [Abrams 2009: 361].

Forte del monopolio del potere da poco conquistato, il Partito comunista adottò lo schema stalinista di giustificazione della repressione più violenta: più si avvicinava l’obbiettivo della costruzione socialista, più intensa si faceva la reazione delle classi spodestate, alla quale doveva essere opposta una reazione altrettanto forte dello stato. Non occorreva aver commesso reati specifici, era sufficiente appartenere a gruppi sociali “pericolosi” che dovevano essere estirpati dal corpo sociale con un’opera di profilassi che avrebbe eliminato i nemici di classe, le spie, i traditori, i sabotatori, i kulaki, i preti, gli imprenditori, i menscevichi, i collusi con gli imperialisti occidentali.

Furono per questo allestiti processi in cui le prove erano inventate e fabbricate e le “confessioni” degli imputati estorte con la tortura fisica e mentale, per essere trasformate poi in testimonianze che, fatte imparare a memoria con gli stessi mezzi, dovevano essere recitate nei tribunali in cui tutto era previsto, deciso, organizzato dalla “cupola” del potere politico comunista.

Con queste procedure, tra il 1948 e il 1954, furono perseguiti per crimini politici 90.000 cittadini, inflitte 233 condanne a morte e portate a termine 178 esecuzioni [McDermott: 65].

Chi erano i registi e gli aguzzini responsabili dei processi-farsa? Durante la Primavera di Praga venne istituita una commissione di indagine sulle attività di repressione in Cecoslovacchia tra gli ultimi anni Quaranta e i primi anni Cinquanta, la quale produsse una documentazione chiamata poi Rapporto Piller che individuava tre gruppi di responsabili. Al livello più alto venivano collocati i vertici del partito e dello stato: il presidente della repubblica Gottwald, il primo ministro Antonin Zapotocky, dirigenti come Antonin Novotny, Viliam Siroky e Karol Bacilek. Alla base di queste responsabilità personali vi era, naturalmente, la concentrazione del potere nelle mani di pochi, che la dittatura comunista rendeva sostanzialmente indipendente da qualsiasi organo di controllo, parlamento e magistratura, di fatto subordinati ai vertici del partito. Al secondo livello il Rapporto collocava i servizi di polizia che svolgevano il lavoro concreto di “preparazione” delle vittime: interrogare, torturare, ricattare, fabbricare prove false, costringere i prigionieri a mandare a memoria le testimonianze da rendere in tribunale. Al terzo livello stavano i giudici, i cui compito finale consisteva nel tradurre in atti formali di condanna le decisioni prese al primo e al secondo livello [McDermott: 66-68].

A tutti e tre i livelli i responsabili dei processi e delle condanne erano assistiti, e talvolta diretti, da consiglieri ed esperti sovietici, che, invitati da Gottwald fin dall’autunno del 1949, svolsero un ruolo molto importante non solo dal punto di vista pratico di gestione degli interrogatori e dei processi, ma anche dal punto di vista ideologico, garantendo la “legittimità socialista” delle pratiche repressive. Un membro di recente nomina della polizia segreta, a questo proposito confessò: «Se non ci fossero quei consiglieri non crederei a niente e penserei che stiamo facendo un lavoro piuttosto sporco, ma così è diverso, quella gente sa quel che fa» [cit. in Bouška, Pinerová: 14].

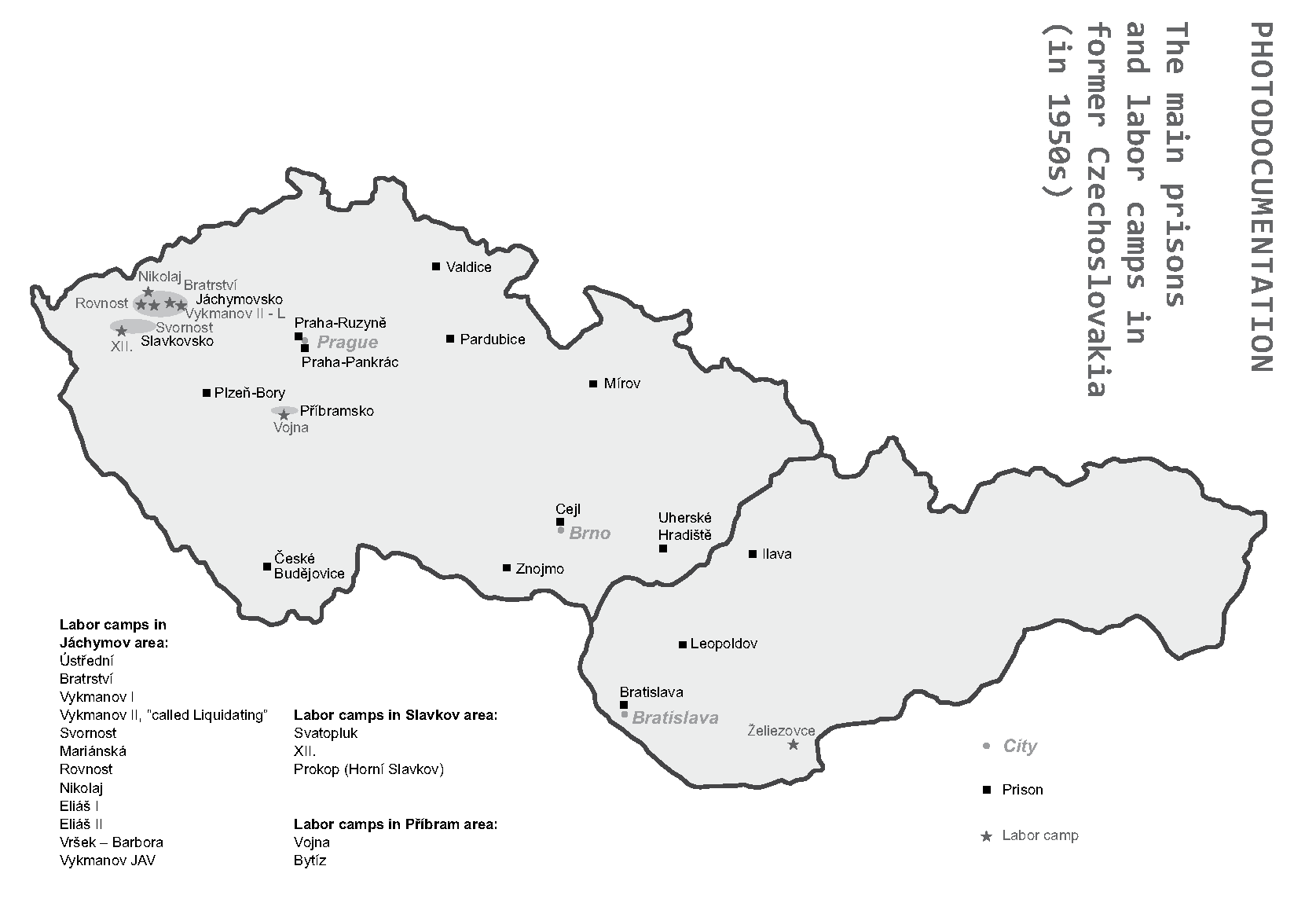

Oltre che nelle prigioni, i condannati scontavano la pena nei campi di lavoro forzato, 107 in tutta le Cecoslovacchia [McDermott: 65]. Tra i più duri e pericolosi erano quelli vicino alle miniere di uranio, che tra i prigionieri recuperavano manodopera forzata al lavoro schiavile. L’uranio era richiesto dall’Unione Sovietica, impegnata nella ricerca per la costruzione della bomba atomica, dopo che gli Americani l’avevano utilizzata a Hiroshima e Nagasaki. Tra i campi più importanti vi era il complesso di Jáchymov, nella Boemia settentrionale, che comprendeva 15 miniere con gli annessi campi di detenzione. Le condizioni di vita e di lavoro erano spaventose per la fatica, la denutrizione, l’esposizione al minerale d’uranio che provocava diverse forme di cancro. Le umiliazioni facevano parte della condizione carceraria: se la miniera non era situata all’interno del campo, i prigionieri vi venivano condotti legati con un cavo d’acciaio in colonne che venivano chiamate “pacchi umani” o “pullman russi” [Bouška, Pinerová: 18]. Tra il 1947 e il 1953 penarono a Jáchymov 12.313 prigionieri, tra il 1949 e il 1961 ne morirono 189, 16 furono uccisi durante tentativi di fuga.

Tra i condannati a morte e uccisi per motivi politici si vuole ricordare, per chiudere questo scritto, l’unica donna: Milada Horáková. Milada Horáková, che aveva partecipato alla resistenza antinazista ed era stata internata in un lager, continuò dopo la fine della guerra ad occuparsi di politica diventando parlamentare e presidente del Consiglio Nazionale delle donne cecoslovacche. Con l’accusa di spionaggio venne arrestata il 27 settembre 1949 e impiccata il 27 giugno 1950 dopo nove mesi di prigionia e di torture durante i quali gli inquisitori del regime non erano riusciti a piegarne la resistenza.

Il processo a Milada Horáková, svoltosi a Praga dal 31 maggio all’8 giugno 1950, e la sua uccisione segnarono «una tappa importante nella repressione politica in Europa, e non soltanto nell'Europa comunista: fu impiccata una donna, una donna che era stata una partigiana, estremamente coraggiosa, fin dall'inizio dell'occupazione dei paesi cechi nel marzo 1939, una donna tenuta in prigione dai nazisti per quasi cinque anni, una donna democratica che non aveva mai pensato di combattere la dittatura comunista con le armi. Perché l'opinione pubblica occidentale non si è mobilitata contro questo crimine comunista? Perché le proteste del fisico Albert Einstein non sono state sostenute da una grande campagna di firme? Perché i partigiani, in Francia e altrove, non hanno denunciato apertamente questo crimine? Perché non hanno espresso in massa la propria solidarietà verso una di loro, per salvarla dalla forca?» [Bartosek: 380].

NB Il neretto è sempre dell'autore dell'articolo.

Bibliografia

Bradley F. Abrams, Who lost Czechoslovakia. Reconsidering the Communist Takeover 50 Years Later, 1999.

Bradley F. Abrams, The Struggle for the Soul of the Nation. Czech Culture and the Rise of Communism, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham (Maryland) 2004.

Bradley Abrams, Hope Died Last: The Czechoslovak Road to Stalinism, in Tismaneanu 2009, pp. 345-365.

Elena Aga Rossi, Victor Zaslavsky, Togliatti e Stalin. Il Pci e la politica estera staliniana negli archivi di Mosca, il Mulino, Bologna 2007.

Anne Applebaum, La cortina di ferro. La disfatta dell’Europa dell’Est. 1944-1945, Mondadori, Milano 2016.

Karel Bartosek, Europa centrale e sud orientale, in Il Libro nero del comunismo, Mondadori, Milano 1998, pp. 368-427.

Stefano Bottoni, Un altro Novecento. L’Europa orientale dal 1919 ad oggi, Carocci, Roma 2011.

John F. N. Bradley, Le système et la vie politique en Tchécoslovaquie de 1945 au coup de Prague en 1948, in «Canadian Journal of Political Science / Revue canadienne de science politique» Vol. 15, No. 3 (Sep., 1982), pp. 471-501, JSTOR

Stéphan Courtois (sous la direction de), Une si longue nuit. L’apogée des régimes totalitaires en Europe 1935-1953, Éditions du Rocher, Paris 2003.

François Fejtö, Histoire des démocraties populaires. 1. L’ère de Staline, Seuil, Paris 1979 [prima edizione 1952].

François Fejtö, Le coup de Prague 1948, Seuil, Paris 1976.

Joseph Grim Feinberg, Czechoslovakia 1948, «Jacobin», 03.13.2018.

Leonid Gibianskii and Norman M. Naimark, The Soviet Union and the Establishment of Communist Regimes in Eastern Europe, 1944-1956: A Documentary Collection Papers | NCEEER, (July 7, 2004).

Karel Kaplan, Vojtech Mastny, Stalin, Czechoslovakia, and the Marshall Plan: New Documentation from Czechoslovak Archives, «Bohemia. A Journal of History and Civilization in East Central Europe», Vol 32 No 1 (1991).