di Vincenzo Medde

Terzo articolo dedicato alla storia della Polonia dal 1918 al 1989; qui il primo articolo e qui il secondo. Cliccare sulle immagini per ingrandirle; per ulteriore ingrandimento, premere il tasto F11 sulla tastiera.

♦ 1. L’invasione tedesca e il mancato intervento dei Francesi e degli Inglesi ♦ 2. L’occupazione e l’organizzazione dei territori polacchi ♦ 3. Germanizzazione e depolonizzazione ♦ 4. L’impatto distruttivo dell’occupazione tedesca ♦ 5. Resistenza e Stato clandestino ♦ Note biografiche ♦ Bibliografia

1. L’invasione tedesca e il mancato intervento dei Francesi e degli Inglesi

Hitler poté dare inizio alla più volte annunciata invasione della Polonia una volta che i patti Molotov-Ribbentrop e i protocolli annessi, firmati il 23-24 agosto e il 28 settembre, gli garantirono la sicurezza che non ci sarebbero stati attacchi da est; in un discorso del 23 novembre, parlando ai suoi generali dell’ imminente attacco alla Francia, Hitler così si espresse:«Per la prima volta nella storia dovremo batterci soltanto su un fronte. L’altro, al presente, è libero» [cit. in Gilbert: 41].

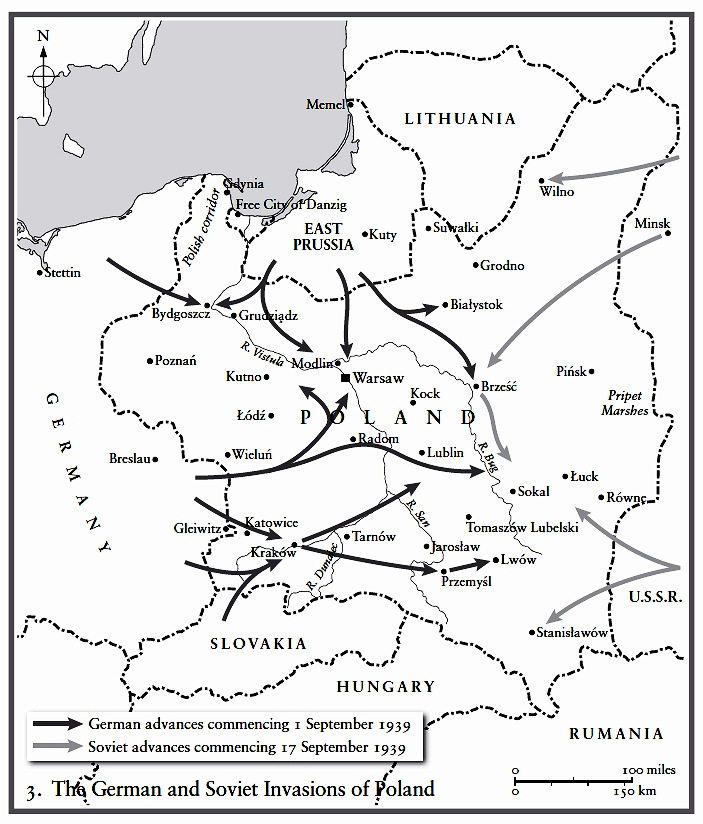

Alle 20.00 del 31 agosto 1939, Alfred Naujocks, un ufficiale delle SS, alla testa di un gruppo che comprendeva una dozzina di criminali ai quali era stata promessa la libertà in cambio della loro collaborazione, guidò un attacco alla stazione radio tedesca di Gleiwitz (l’attuale Gliwice) nell’Alta Slesia (vedi carte nn. 1, 2, 3). Naujocks e i suoi fecero irruzione in uno degli studi, trasmisero un annuncio patriottico in polacco, si produssero in un coro trascinante, spararono alcuni colpi di pistola e se ne andarono. Una volta fuori, gli autori dell’attacco furono falciati dalle mitragliatrici delle SS. I loro corpi, accuratamente vestiti con uniformi polacche intrise di sangue, furono abbandonati dove erano caduti, per essere ritrovati a tempo debito dalla polizia locale. Subito dopo, i Tedeschi annunciarono al mondo che l’esercito polacco aveva attaccato il Terzo Reich. I combattimenti iniziarono alle 4.45 e 3 secondi del 1° settembre, quando la vecchia corazzata tedesca Schleswig-Holstein, ormeggiata nel porto di Danzica (vedi carte nn. 1, 2, 3) in visita di amicizia, aprì il fuoco sul forte polacco di Westerplatte. Un’ora dopo, la Wehrmacht era già in territorio polacco.

Le sessanta divisioni della Wehrmacht al comando del feldmaresciallo Walter von Brauchitsch attaccarono da quattro direzioni contemporaneamente: dalla Prussia orientale a nord, dalla Pomerania a nord-ovest, dalla Slesia a sud-ovest, dalla Slovacchia (stato indipendente dal marzo 1939, ma subordinato alla Germania) e da Cieszyn a sud (v. carte nn. 1, 2, 3). I Tedeschi erano equipaggiati con 2.600 carri armati contro i 150 dei Polacchi e con 2.000 moderni aerei da guerra contro 400. I loro servizi di rifornimento erano in gran parte meccanizzati e motorizzati. L’esercito polacco, comandato dal maresciallo Edward Rydz-Śmigły, poteva contare su circa 40 divisioni, ma fu sopraffatto in molti settori prima che le riserve potessero essere mobilitate [Davies 2005: 322-324].

Il confronto con l’esercito polacco era del tutto impari quanto a soldati mobilitati, equipaggiamento, armi, potenza di fuoco. Nel periodo 1935-1939, la Germania spendeva per la difesa circa 24 miliardi di dollari, 30 volte la spesa della Polonia, pari a 760 milioni di dollari nello stesso periodo. Le differenze erano più evidenti in settori come l’aeronautica e la marina. In tempo di pace, l’esercito tedesco era di tre volte più potente di quello polacco: circa 600.000 uomini contro circa 210.000. Per l’invasione della Polonia i Tedeschi destinarono 630.000 uomini alle armate del Nord e 860.000 alle più forti armate del Sud.

Ad accentuare tale disparità di forze contribuì anche il fatto che, su richiesta di Inglesi e Francesi, per non “provocare” Hitler, la mobilitazione in Polonia era stata ritardata; di conseguenza, molte unità polacche non raggiunsero le loro posizioni prima dell’inizio dell’invasione [Davies 2007: 77]. Il 31 agosto la situazione lungo i confini divenne così grave che Rydz-Śmigły ordinò nuovamente la mobilitazione totale nonostante le continue pressioni britanniche e francesi per astenersi dal farlo. Tuttavia, la mobilitazione ritardata e confusa non migliorò la situazione già precaria della Polonia. Mentre la Wehrmacht era in grado di attaccare in condizioni di piena mobilitazione, l’esercito polacco era stato in grado di mobilitare solo circa il 65% della sua forza prima dello scoppio della guerra. [Zaloga: 39]

3. L’occupazione tedesca della Polonia.

Dopo l’invasione dell’Urss del giugno 1941 la Germania occupa anche i territori polacchi che l’Urss si era annessa con l’invasione del settembre 1939.

I leader polacchi erano entrati in guerra contando sull’intervento franco-britannico e con l’intesa che il loro compito era quello di tenere a bada la Wehrmacht per quindici giorni in attesa che i Francesi attaccassero in forze la Germania da ovest. Ma «Per gli Inglesi l’Europa orientale rappresentava ancora l’area in cui l’espansione tedesca poteva trovare i suoi sbocchi naturali; inoltre la politica di intesa diretta con la Germania continuava ad essere prioritaria» [Cavallucci: 173]; nonostante ciò – tramite dichiarazioni, protocolli, accordi (31 marzo 1939, 6 aprile, 25 agosto) – i Britannici avevano comunque garantito ai Polacchi che se l’indipendenza della Polonia fosse stata minacciata in modo tale da costringere il suo governo a reagire e resistere, la Gran Bretagna avrebbe offerto tutto l’aiuto possibile. I Francesi accolsero e confermarono gli accordi anglo-polacchi.

Ma tali accordi e garanzie avevano in realtà un valore assai limitato in quanto non prevedevano tempi, mezzi e modi con i quali gli aiuti e gli interventi pattuiti sarebbero stati forniti; né vi era alcuna convenzione militare, né si era messo a punto alcun accordo finanziario per consentire il riarmo della Polonia.

Alla fine di marzo 1939 Inglesi e Francesi stabilirono una serie di incontri per accordarsi sulle strategie militari in caso di guerra. Emerse subito che, concretamente, l’intervento sul fronte orientale in soccorso della Polonia, se attaccata dalla Germania, risultava impossibile senza la partecipazione dei Sovietici. Per cui, nei piani anglo-francesi le operazioni a est diventarono sempre più marginali e negli incontri del 25 aprile e del 4 maggio gli alleati conclusero che la Polonia era in effetti indifendibile e che sarebbe stata sconfitta fin dalle prime fasi della guerra; venne dunque escluso ogni intervento e non venne approntato nessun piano operativo a est. In questo quadro, siccome la Polonia rappresentava una “causa persa”, non era neppure economico e razionale fornire armamenti e prestiti, che sarebbero invece risultati più utili allo sforzo bellico nazionale in Gran Bretagna e in Francia. [Cavallucci: 185, 195, 203-204]

Diverso fu il comportamento di Francesi e Inglesi nei confronti della Finlandia attaccata il 30 novembre 1939 dall’Armata Rossa con trentasei divisioni di circa 465.000 uomini e 10.00 aerei. Il 7 dicembre, il primo ministro inglese Neville Chamberlain, annunziò che alla Finlandia erano stati venduti 30 aerei da caccia. Il primo ministro francese Eduard Daladier, più tardi, precisò che la Francia aveva fornito 145 aerei, 496 cannooni, 5000 mitragliatrici, 200.000 bombe a mano, 400.000 fucili, 20 milioni di rotoli di munizioni. [Gilbert: 46]

Così, per il quartier generale polacco dovette essere sconvolgente dover costatare che gli alleati occidentali, Francia e Gran Bretagna, in realtà non avrebbero onorato gli impegni contratti, anche se il generale Maurice Gamelin, che era il comandante supremo alleato, aveva assicurato che avrebbe schierato “il grosso delle nostre forze”.

In effetti, diversi storici ritengono che Gamelin “non avesse intenzione” di mantenere la sua promessa. I Britannici, il cui esercito nel 1939 era di dimensioni di molto inferiori rispetto a quello polacco, si limitarono a qualche lancio di volantini su Berlino, che un membro del parlamento derise come “confetti warfare”, una “guerra di coriandoli” [Zaloga: 65; Gilbert: 26], quando avrebbero potuto utilizzare gli aerei della Raf per bombardamenti mirati in territorio tedesco. I Francesi, il cui esercito era più numeroso di quello tedesco, erano paralizzati. Le loro difficoltà sembravano risiedere in un elaborato esercizio di ristrutturazione che privava temporaneamente tutte le formazioni francesi d’élite di qualsiasi capacità offensiva. Così le buone intenzioni, se mai fossero esistite, furono abbandonate. Una riunione del comando anglo-francese tenutasi il 12 settembre ribadì la decisione, assunta mesi prima, di non intervenire a sostegno della Polonia [Davies 2007: 77].

Dal punto di vista dello Stato Maggiore francese e di Gamelin «il ruolo dei Polacchi era quello di far guadagnare tempo prezioso agli Alleati, in modo che potessero prepararsi per il momento in cui la Germania avrebbe trasferito il grosso delle sue forze in Occidente. Pertanto, è difficile evitare l’impressione che i Francesi abbiano deliberatamente ingannato i Polacchi facendo loro credere che avrebbero lanciato un’offensiva contro la Germania, e poi li abbiano lasciati a combattere da soli» [Cienciala 1989: 222-223].

Nove divisioni francesi iniziarono a muoversi nella Saar lungo un fronte di 25 km il 7 settembre. Queste unità avanzarono di 8 km fino al bordo della linea Siegfried subendo modeste perdite, principalmente a causa delle mine, ma non si spinsero oltre, perché Gamelin ordinò al comandante di fermarsi e mettersi sulla difensiva. Le forze furono poi ritirate il 4 ottobre 1939.

Dopo la guerra alcuni ufficiali tedeschi si dissero convinti che se i Francesi avessero attaccato in forze a settembre avrebbero raggiunto il Reno in un paio di settimane. Ma non lo fecero, perdendo così un’occasione per bloccare i piani di espansione di Hitler e i progetti di annessione di Stalin che, a sua volta, conseguenza dei patti nazi-sovietici del 1939, avrebbe invaso la Polonia il 17 settembre (v. nota n. 2). L’immobilità francese consentì invece ai Tedeschi di invadere la Polonia in una campagna utilizzata dai generali di Hitler per sperimentare e migliorare armi, organizzazione, strategie, tattiche, tecnologie, sistemi di comunicazione, gestione del territorio, un complesso di elementi che l’anno seguente misero a frutto nell’invasione della Francia. L’esercito francese, demoralizzato da mesi di guerra dichiarata ma non affrontata, non avendo imparato le lezioni della campagna polacca, subirà una sconfitta ignominiosa nel maggio 1940 contro le armate tedesche notevolmente potenziate invece durante la guerra in Polonia [Zaloga: 65].

D’altra parte, i comandi tedeschi non avevano tenuto in gran conto né la volontà né le capacità dei Francesi di intervenire militarmente, tant’è che inviarono le migliori divisioni in Polonia per lasciare ridosso ai confini con la Francia quelle più deboli, meno addestrate, peggio equipaggiate.

Eppure, per la Wehrmacht non fu un attacco semplice, tant’è che lasciò sul terreno 50.000 vittime (più di quelle in Francia nel 1940), 697 aeroplani, 993 carri armati e auto blindate, circa 370 cannoni e mortai e 11.000 veicoli militari. Le perdite polacche furono molto più alte, ammontando a 200.000 uccisi e feriti e 420.000 fatti prigionieri. Solo circa 90.000 soldati Polacchi riuscirono a riparare all’estero in Romania, Ungheria e Lituania [Ciechanowski in Leslie: 212]

Varsavia cadde il 28 settembre, ma alcune unità continuarono a combattere fino al 5 ottobre; la resistenza delle forze armate polacche era durata cinque settimane, sforzo straordinario se si pensa che l’anno seguente i Tedeschi sconfissero Francesi, Inglesi, Belgi e Olandesi in sei settimane e mezzo. In seguito, i Polacchi continuarono a combattere all’estero, inquadrati negli eserciti Alleati e all’interno, in formazioni clandestine che si unificarono nel 1942 nell’Armia Krajowa-AK (Esercito Nazionale).

Nel giugno 1940 l’esercito polacco in Occidente comprendeva 84.500 uomini organizzati in quattro divisioni di fanteria, due brigate di fanteria e una brigata corazzata; l’aeronautica militare, di stanza in parte in Francia e in parte in Gran Bretagna, era composta da 9.171 uomini e la marina, che operava dai porti britannici, da 1.400 effettivi. [Ciechanowski in Leslie: 223]

Il 17 settembre il governo polacco e l'alto comando militare ripararono nella neutrale Romania. Il governo polacco aveva chiesto e ottenuto il droit de passage dalla Romania e il droit de résidence dalla Francia. L’intervento dei Tedeschi però indusse i Romeni a internare tutti membri del governo polacco, i quali appena varcarono la frontiera furono divisi: al presidente Ignacy Mościcki fu assegnata come residenza Bacau, ai ministri e al Maresciallo Rydz-Śmigły Craiova, vicino al confine con la Bulgaria, i funzionari vennero dispersi nel paese, i soldati internati, le armi sequestrate

Il presidente Mościcki non ritenne di avere altra soluzione se non quella di dimettersi per favorire la formazione di un governo in esilio in Francia. Dopo qualche incertezza ebbe l’incarico di presidenza, con il gradimento dei governi alleati, l’ex presidente del Senato Władysław Raczkiewicz, il quale, a sua volta, nominò quale primo ministro e comandante delle forze armate il generale Władysław Sikorski. Il 9 dicembre venne istituito un Consiglio nazionale composto da ventidue rappresentanti dei partiti politici polacchi: Cristiano-Democratici (SP), Nazional Democratici (ND), Socialisti (PPS), Partito Contadino (SL) [Lukas: 44]. Il nuovo governo aveva sede ad Angers, a 190 miglia da Parigi, ma dopo il crollo della Francia del giugno 1940 dovette spostare la sede a Londra.

2. L’occupazione e l’organizzazione dei territori polacchi

I patti Molotov-Ribbentrop e l’invasione del 1° settembre consentirono ai Nazisti l’occupazione di territori pari 189.000 kmq, quasi metà della Polonia, con venti milioni di Polacchi e oltre due milioni di Ebrei [Snyder 2021: 164-165; Lukas: 3; Morawski]; Varsavia, la più importante città ebrea dell’Europa, che contava 359.827 Ebrei su un totale di 1.306.950 abitanti, cadde sotto il completo dominio tedesco.

L’8 ottobre 1939 Hitler annesse le regioni settentrionali e occidentali della Polonia e creò due nuovi distretti amministrativi, il Reichsgau Danzica e il Reichsgau Wartheland. Il 12 ottobre istituì un’amministrazione tedesca per il resto del territorio polacco a ovest della linea di demarcazione stabilita dal patto Ribbentrop-Molotov, a cui venne dato il nome di Governatorato Generale (v. carta n. 3); capo del Governatorato venne nominato Hans Frank, giurista del partito nazista. Le aree annesse, che includevano la Pomerania polacca, l’Alta Slesia, il bacino di Dabrowa, parti delle province di Łódź e Cracovia e la zona di di Suwalki, coprivano un’area di 91.974 chilometri quadrati con oltre 10 milioni di abitanti, di cui 8,9 milioni erano Polacchi, 603.000 Ebrei e 600.000 Tedeschi [Ciechanowski, in Leslie: 214].

L’occupazione e il dominio della Polonia da parte dei Tedeschi non possono essere in alcun modo paragonati ai regimi di occupazione nell’Europa occidentale, nella Francia, in Olanda, in Danimarca, dove Francesi, Olandesi, Danesi sperimentarono condizioni ben più miti di quelle a cui furono assoggettati i Polacchi.

A Varsavia e nei territori polacchi invasi i Tedeschi posero subito mano alla distruzione dello Stato polacco, all’uccisione – affidata agli Einsatzgruppen – delle élites politiche e intellettuali, alla spoliazione degli Ebrei e alla loro deportazione nei ghetti. «Le regioni coperte dal protocollo segreto dell’accordo sovietico-tedesco erano il cuore dell’ebraismo internazionale. Gli Ebrei vivevano lì da cinquecento anni e quei territori stavano per diventare il posto più pericoloso di tutta la loro storia. Venti mesi dopo, lì sarebbe iniziato l’Olocausto. Nel giro di tre anni, quasi tutti gli Ebrei che vivevano laggiù sarebbero morti» [Snyder 2015: 138].

«Il Governatorato generale diventò uno Stato di polizia in miniatura dove tutte le leggi e le istituzioni esistenti furono abolite e dove non fu introdotto il regolare sistema amministrativo e giudiziario in vigore in Germania. Era il laboratorio senza legge dell’ideologia razziale dei Nazisti. A tempo debito divenne la base sia dei principali campi di concentramento nazisti (Auschwitz, Maidanek, Plaschau) sia dei campi speciali di sterminio come Treblinka, Bełżec e Sobibór. La sua missione, secondo la sintesi fatta da Frank degli ordini del Führer, era di “uccidere tutti i Polacchi a ogni costo”» [Davies 2004: 108-109].

La stampa e la propaganda sovietiche per tutto il 1940 continuarono a presentare la Germania come una “potenza pacifica” opposta ai “guerrafondai” francesi e inglesi, evitando anche di fare parola delle violenze naziste contro gli Ebrei. Sovietici e Nazisti, inoltre, nel protocollo firmato il 28 settembre, si erano impegnati a reprimere nei territori polacchi da loro controllati ogni resistenza antitedesca e antisovietica: «I sottoscritti plenipotenziari [J. Ribbentrop e V. Molotov] durante la stipula del Trattato tedesco-sovietico di delimitazione e amicizia hanno accertato il loro accordo su quanto segue: Tutt’e due le parti non tollereranno nei loro territori alcuna agitazione polacca che estenda la sua azione ai territori dell’altra parte. Impediranno ogni accenno a un’agitazione di tal genere nei loro territori e si metteranno reciprocamente al corrente delle misure adottate per raggiungere questo scopo» [Riportato in Weber: 241].

I progetti nazisti prevedevano la conquista di un impero terrestre che dalla Germania andasse alla Russia europea, impero che doveva assicurare le risorse alimentari al popolo tedesco, ponendo anche fine alla dipendenza dalle rotte marittime controllate dai Britannici, che aveva affamato i Tedeschi durante la Prima guerra mondiale. Era la fantasia di un’economia autarchica basata sulla potenza della Germania industriale e sulle risorse agricole assicurate dal nuovo impero coloniale.

La conquista dei territori a est della Germania nei progetti hitleriani implicava l’eliminazione degli abitanti considerati appartenenti a razze inferiori (i Polacchi e gli altri Slavi) o, addirittura a una non-razza (gli Ebrei). Di questi popoli solo una parte (e solo di Polacchi e Slavi) sarebbe stata risparmiata, ma per essere ridotta al lavoro forzato agricolo su terre che avrebbero dovuto produrre le derrate alimentari per il popolo tedesco.

Hitler non aveva certo remore etiche nel perseguire simili progetti, basati, anzi, su una particolare concezione della giustizia naturale: «È inconcepibile che un popolo superiore soffra su un suolo troppo angusto, mentre masse amorfe che non danno alcun contributo alla civiltà occupano distese infinite di una terra che è tra le più ricche al mondo» [cit. in Snyder 2015: 34]. E Himmler: «Tutti i Polacchi scompariranno dal mondo … È essenziale che il grande popolo tedesco consideri come suo compito principale quello di distruggere tutti i Polacchi … [cit. in Kochanski: 98].

Prima ancora dell’invasione, Hitler si era espresso con brutale chiarezza: «La distruzione della Polonia è il nostro compito principale. L’obiettivo non è l’arrivo a una certa linea, ma l’annientamento delle forze vive… Siate spietati! Siate brutali… È necessario procedere con la massima severità… La guerra deve essere una guerra di annientamento» [cit. in Lukas: 4].

Nel perseguire gli obbiettivi di una espansione imperiale e coloniale i Tedeschi non esitarono ad applicare il principio e la pratica della responsabilità collettiva: per ogni Tedesco ucciso diecine o centinaia di Polacchi dovevano pagare con la morte, a prescindere dal coinvolgimento nell’uccisione; era una misura di ritorsione e, insieme, di minaccia volta a distruggere ogni tentativo di resistenza.

Il principio della responsabilità collettiva venne applicato nel villaggio di Zielonka nella periferia di Varsavia quando i Tedeschi catturarono undici persone, tre erano boy scout di sedici e diciassette anni (due riuscirono a fuggire), e le uccisero per vendicare l’affissione di un poster fatto a mano che riportava le parole della scrittrice polacca Maria Konopnicka: «Nessun Tedesco ci sputerà in faccia né renderà Tedeschi i nostri figli».

Il governatore Frank, nel 1944 di fronte a un pubblico nazista a Cracovia, dichiarò: «Se un Tedesco viene ucciso, verranno fucilati fino a 100 Polacchi». In realtà, le rappresaglie contro i Polacchi potevano anche superare il numero delle vittime indicato da Frank. Ci furono casi di 200-400 Polacchi massacrati per la morte di un tedesco. Secondo il generale delle SS Bach-Zelewski, qualsiasi ufficiale con il grado di capitano o superiore aveva l’autorità di uccidere 50-100 Polacchi per ogni Tedesco ucciso, senza sottoporre la questione ad un’autorità superiore.

Nel villaggio di Lidice in Boemia vennero giustiziate 192 persone come rappresaglia per l’uccisione del generale delle SS Reinhard Heydrich, ma in Polonia, secondo un’autorità polacca, ce ne furono migliaia di Lidice. I Nazisti distrussero circa 300 villaggi; tra gli attacchi peggiori in cui furono uccise almeno 100 persone è possibile ricordare: Rajsk (140 uccisi), Krassowo-Czestiki (259), Michnidw (203), Skłoby (215), Kulno (100), Cycow (111), Olszanka ( 103), Borow (232), Lazek (113), Szczecyn (368), Józefów (1) (169), Sumin (118), Jamy (147), Kitow-Nawoz (174), Sochy (181), Milejow (150), Kaszyce (117), Wanajy (109), Mrozy (oltre 117), Krusze (148), Lipniak (370). [Lukas: 17-40]

Vale anche la pena ricordare di nuovo che la realizzazione dei piani coloniali tedeschi, a cominciare dalla conquista della Polonia occidentale e centrale, fu favorita dall’alleanza con i Sovietici e dall’inerzia di Inglesi e Francesi. Il generale tedesco Alfred Jodl affermò che i Tedeschi nel 1939 poterono vincere «solo perché le circa 110 divisioni francesi e inglesi in Occidente, che durante la campagna in Polonia fronteggiavano 25 divisioni tedesche, rimasero completamente inattive» [cit. in Ciechanowski, in Leslie: 209].

3. Germanizzazione e depolonizzazione

I territori annessi, Wartheland e Danzica, dovevano essere completamente germanizzati e integrati nel Reich; il carattere polacco doveva essere semplicemente cancellato; i Polacchi che erano considerati dai Tedeschi una minaccia per il Reich o non idonei alla germanizzazione erano destinati alla deportazione nel Governatorato Generale o nel Reich e allo sterminio definitivo. Le aree prima abitate dai Polacchi dovevano essere ripopolate con coloni tedeschi provenienti dall’URSS, dai territori polacchi occupati dai Sovietici, dai Paesi Baltici.

Il Wartheland – con due grandi città, Poznan e Łódź – era la più estesa delle regioni polacche annesse al Reich, vi abitavano quasi 4 milioni di Polacchi, 366.000 Ebrei e 327.000 Tedeschi. Himmler propose di deportare un milione di persone entro il febbraio del 1940, compresi tutti gli Ebrei e parecchie centinaia di migliaia di Polacchi. Arthur Greiser, il capo della regione, iniziò a realizzare il piano suggerito da Himmler con la fucilazione dei pazienti di tre ospedali psichiatrici e con l’uccisione tramite il monossido di carbonio dei pazienti di un quarto; furono così assassinati 7700 Polacchi ricoverati in strutture psichiatriche, creando il precedente per l’uccisione negli anni seguenti di oltre 70.000 tedeschi giudicati dai Nazisti “inadatti” alla vita [Snyder 2021: 165].

Il futuro della Polonia, e del Governatorato Generale in particolare, doveva essere quello di funzionare da gigantesca riserva di lavoro schiavile da impiegare in Germania e nei territori occupati ma sempre a vantaggio dei signori tedeschi.

In vista di tale futuro dovevano essere distrutti i pilastri dell’identità polacca: la classe dirigente, gli intellettuali, la cultura, la lingua, il sistema scolastico.

Il 20 ottobre 1939 in un incontro tra Hitler e i capi della Wehrmacht vennero stabiliti gli obbiettivi della politica tedesca nel Governatorato Generale; tra i quali spiccava quello di bloccare ogni futuro ruolo di guida dell’intellighenzia polacca; ciò che in effetti significava lo sterminio fisico di tale categoria, di consistenza molto ampia, alla quale, come il governatore Frank aveva chiarito, appartenevano: «insegnanti, sacerdoti, medici, dentisti, veterinari, ufficiali, burocrati di alto rango, grandi commercianti, grandi proprietari terrieri, scrittori, giornalisti, nonché persone in possesso di diplomi universitari o di scuola secondaria superiore» [Gross 1979: 47-48].

Il 6 novembre 1939 le SS arrestarono 183 professori dell’Università Jagellonica e 168 di loro furono inviati al campo di concentramento di Sachsenhausen, a nord di Berlino, dove 17 di loro furono torturati e uccisi. Morirono il professor Ignacy Chrzanowski, docente di letteratura polacca; il professor Michael Siedlecki, ex rettore dell’Università di Vilnius; il professor Stanisław Ambroży Estreicher, docente di Diritto dell’Europa occidentale, che pagò con la vita il rifiuto di presiedere un governo fantoccio in Polonia [Gilbert: 35]. L’arresto di professori dell’Università Jagellonica e di altri istituti di istruzione superiore di Cracovia provocò una vasta reazione critica a livello internazionale, per cui l’amministrazione del Governatorato Generale decise di liberare i docenti dai campi di concentramento, anche se diversi di loro, come s’è visto, morirono prima o poco dopo la loro liberazione. Ma il governatore Frank ebbe modo di ribadire che: «dovranno morire diverse migliaia di Polacchi, in particolare nella sfera dei leader spirituali della società» [cit. in Gross 1979: 74].

La maggior parte delle scuole non riaprì dopo l’inizio della guerra e nel maggio 1940 Himmler stabilì la politica tedesca in materia di istruzione: «Per la popolazione non tedesca dell’est, non ci deve essere una scuola superiore alla quarta elementare. L’unico obiettivo di questa scuola è insegnare l’aritmetica semplice, niente al di sopra del numero 500, scrivere il proprio nome e la dottrina che è legge divina obbedire ai Tedeschi … Non credo che leggere sia auspicabile» [cit. in Kochanski, 99].

Nel Governatorato Generale i Nazisti si impadronirono di gran parte delle opere d’arte; tra le tante, dipinti di Canaletto, Ritratto di giovane uomo di Raffaello, Paesaggio con il Buon Samaritano di Rembrandt, Dama con l’ermellino di Leonardo da Vinci e le grandi pale d’altare di Wit Stwosz della chiesa di Santa Maria a Cracovia.

In vista della trasformazione della Polonia in una terra di schiavi, destinati solo al lavoro o alla morte, i Tedeschi lanciarono un attacco concertato alla storia polacca. Vietarono agli insegnanti di insegnare la storia polacca e cercarono di distruggere tutti i libri di storia. A Cracovia, Łódź e Poznań furono distrutti i monumenti a Tadeusz Kościuszko, leader della rivolta polacca del 1794 contro la Russia, e quelli che commemoravano la battaglia di Grunwald (di Tannenberg per i Tedeschi, di Žalgiris per i Lituani) nel 1410, quando le forze polacco-lituane avevano fermato l’espansione dei Cavalieri Teutonici. A Varsavia i Tedeschi progettarono addirittura di erigere un monumento alla vittoria del Terzo Reich nel luogo esatto in cui si trovava il monumento al re Sigismondo III. Furono chiusi i musei, le pinacoteche, le case editrici, i teatri e qualsiasi luogo di spettacolo che non fosse di basso intrattenimento o non controllato dagli occupanti. I Tedeschi ritenevano che i Polacchi, in quanto schiavi, non avessero bisogno di studio, formazione, cultura.

L’assalto alla cultura polacca implicava che anche le città polacche dovevano essere depolonizzate cambiandone il nome: Gdynia divenne Gotenhafen, Łódź divenne Litzmannstadt, Rzeszów fu ribattezzata Reichshof; furono cambiati anche i nomi delle strade. Hitler voleva che Varsavia, il centro culturale del paese, fosse ridotta a una città di provincia tedesca con solo 100.000-200.000 abitanti. [Lukas: 12]

Prima che la soluzione definitiva del problema polacco fosse completata, tuttavia, bisognava pensare al destino dei milioni di uomini e donne che vivevano nel paese occupato. I Tedeschi ritenevano che il problema potesse essere risolto in modo relativamente semplice: il Governatorato Generale doveva diventare un gigantesco campo di lavoro, un serbatoio di forza lavoro su vasta scala e, più specificamente, un serbatoio di manodopera non qualificata. I piani immediati di sterminio erano rivolti solo agli strati dirigenti della popolazione polacca, con la specifica esclusione della manodopera non qualificata, cioè contadini e operai che, secondo un portavoce tedesco, “fondamentalmente avevano mostrato la volontà di lavorare sotto l’energica guida tedesca”.

In tale contesto, eliminati i gruppi dirigenti e larghe fasce di intellettuali, al popolo soggiogato, ai lavoratori polacchi sottomessi e privati di ogni occasione culturale autonoma e originale doveva pur essere offerto qualche momento di svago e di intrattenimento dopo il lavoro. I teatri e le sale da concerto furono chiusi, ma i cabaret e una compagnia di opera leggera furono autorizzati a operare e le sale cinematografiche continuarono a restare aperte. Le produzioni non sono sopravvissute, ma i titoli, tutti riferiti a contenuti di basso consumo sessuale, sono significativi: Tua moglie, mia moglie, Amo quattro donne, Una F d’amore, Follia di corpi, Sotto una coperta, Solo per adulti, Harem felice, Sotto una foglia di fico, Canoe e cespugli, ecc. Come altro passatempo ricreativo dopo il lavoro i Tedeschi suggerirono il consumo dell’alcol in luoghi appropriati; i titoli di diverse produzioni teatrali ne rivelano i contenuti: Dal capezzolo al bicchiere, Walter ubriaco, In un alveare ubriaco, Umorismo, fascino, bar. Alcune produzioni combinavano entrambi gli argomenti accettabili: Bacio e rum e Bevande e baci. [Gross 1979: 77]

Una delle componenti principali della politica tedesca nei confronti della Polonia dunque fu la germanizzazione delle terre annesse al Reich e, per converso, la depolonizzazione da realizzare oltre che distruggendo le strutture culturali polacche anche tramite la deportazione dei Polacchi residenti. Furono deportati circa un milione di Polacchi, la maggior parte dei quali nel Governatorato Generale o in alcune aree del Reich. Le deportazioni, che raggiunsero il culmine nel 1940, furono condotte in condizioni spaventose; le persone furono caricate su vagoni bestiame e, nel clima gelido dell’inverno 1939-40, trasferite nel Governatorato Generale, dove furono scaricate senza tante cerimonie; molti morirono, soprattutto bambini. La deportazione significava spogliare di tutto le persone perché erano costrette a partire, di solito con breve preavviso e di notte, con solo pochi effetti personali, lasciando dietro di sé la maggior parte dei loro oggetti di valore e delle loro proprietà. L’espulsione spesso significava anche la separazione delle famiglie; i membri abili e sani venivano inviati in Germania mentre il resto della famiglia veniva deportato nel Governatorato Generale.

I Polacchi selezionati per la deportazione furono classificati in base alla loro condizione professionale e al loro atteggiamento nei confronti dei Tedeschi. L’intellighenzia polacca e coloro che avevano lavorato per la causa polacca erano tra i principali candidati all’espulsione o all’eliminazione. D’altro canto, i “Polacchi con tendenze neutrali” erano considerati candidati alla germanizzazione, mentre i braccianti agricoli polacchi sarebbero rimasti, almeno temporaneamente, per assistere gli agricoltori tedeschi. C’erano anche altri criteri che determinavano chi doveva essere deportato dalle zone annesse. Alcuni gruppi, come i Wasserpolen (abitanti della Slesia settentrionale), i Masuri (abitanti della Polonia nord-orientale) e i Casciubi (abitanti nella Pomerania orientale), non furono deportati a causa della loro presunta vicinanza razziale ai Tedeschi.

Venne approntato un registro razziale (Volksliste) che classificava le persone in quattro categorie. La prima classe comprendeva i Tedeschi che prima della guerra avevano promosso la causa nazista; la seconda classe era costituita dai Tedeschi che pur non avendo sostenuto attivamente la politica nazista avevano però mantenuto la loro nazionalità tedesca; la terza classe i Polacchi di origine tedesca disposti a sottomettersi alla germanizzazione, questa categoria includeva anche i Polacchi di origine tedesca che avevano sposato un uomo o una donna polacca e i figli di queste unioni; la quarta classe era composta da persone di origine tedesca che, polonizzate, avevano resistito alla germanizzazione.

Le persone incluse nella Volksliste per la germanizzazione ma rifiutavano venivano trattate duramente e venivano deportate in Germania o inviate in campi di concentramento.

Con il progredire della guerra, i Tedeschi allargarono i criteri di inclusione nella Volkliste, anche a costo di abbandonare i più rigidi propositi di purezza razziale. L’ultimo capo della resistenza polacca, Stefan Korbonski, dichiarò che nel 1942 i Polacchi in età militare nelle province annesse venivano automaticamente inseriti nella Volksliste e arruolati nell’esercito tedesco. Le pretese razziali assunsero aspetti anche ridicoli in contrasto con le conseguenze per le vittime coinvolte [Lukas: 18-25].

Ian T. Gross spiega: «Sorsero complicazioni inevitabili perché l’idoneità a ottenere lo status germanico attraverso l’iscrizione in una lista nazionale tedesca era determinata arbitrariamente. A diversi gruppi etnici furono assegnate quote più in base ai capricci personali di Hitler che a qualsiasi criterio sistematico. Così, ad esempio, solo il 3% della popolazione del Governatorato Generale era considerato idoneo alla germanizzazione, mentre allo stesso tempo il 50% dei Cechi era classificato in quella categoria. In casi specifici, era l’alto funzionario locale a decidere chi poteva essere incluso nella lista di idoneità e chi no. Nel marzo 1941 il «Reichsgesetzblatt» [Gazzetta ufficiale del governo tedesco dal 1871 al 1945] pubblicò un decreto in materia, stabilendo che la cittadinanza tedesca revocabile doveva essere concessa a quei “cittadini di razza straniera particolarmente designati a seguito di direttive del Commissario del Reich per il consolidamento della razza e della cultura tedesca”. Che queste decisioni dipendessero dai capricci dei responsabili designati è ben documentato dalla situazione nei territori polacchi incorporati; diverse famiglie polacche erano divise e vivevano in diverse province; e non era insolito che i figli degli stessi genitori fossero considerati Polacchi quando vivevano nel Warthegau, mentre venivano inseriti nelle liste nazionali tedesche quando vivevano a Danzica-Prussia occidentale; in altri casi ancora i genitori che vivevano in Pomerania venivano trattati come Tedeschi, mentre i loro figli nella provincia di Poznań venivano trattati come Polacchi» [Gross 1979: 49].

Il caos delle misure di germanizzazione era dovuto anche alla corruzione e al basso livello di competenze che caratterizzava il personale amministrativo tedesco nel Governatorato Generale, dove, dato che i più qualificati restavano nelle aree occidentali, venivano collocati o i più fanatici seguaci di Hitler – anche se privi di competenze o inidonei ad assumere posizioni di comando – o i leader politici che non potevano essere sistemati altrove.

Lo stesso governatore Frank lamentava la catastrofica mancanza di funzionari pubblici di medio livello capaci e competenti, avendo molti di quelli che venivano inviati nell’Est accettato l’incarico appunto in previsione di un bottino abbondante e attraente a spese dei Polacchi. Osserva Ian T. Gross: «Non è stato né il tempo né l’arbitrarietà brutale del regime di occupazione a rendere corrotti questi dipendenti; lo erano fin dall’inizio».

Così, gli stessi Polacchi potevano costatare che era molto facile corrompere i Tedeschi. Non solo prendevano bustarelle, ma rubavano anche beni essenziali come la benzina e li vendevano illegalmente, mentre pagando una tangente si poteva ottenere qualsiasi cosa: un passaporto straniero, l’esonero dalla coscrizione obbligatoria, l’esenzione dall’indossare una fascia gialla al braccio, informazioni sui parenti arrestati [Gross 1979: 55, nota 11].

Norman Davies ha schizzato il quadro seguente: «Il Governatorato Generale sembra aver attratto un notevole numero di sadici, degenerati, avventurieri e nazisti convinti, desiderosi di partecipare all’“esperimento nell’est”. Questi mostri ovviamente gravitavano attorno ai diversi rami dei servizi di polizia tedeschi, ma si trovavano spesso in alcune delle istituzioni all’apparenza più inoffensive, come ad esempio l’Ufficio Alloggi o il dipartimento del Lavoro, dove le occasioni di abuso e corruzione erano onnipresenti» [Davies 2004: 111].

Alla fine anche il governatore Frank dovette accettare di essere alla guida di un governo coloniale incapace e corrotto: «Abbiamo pochissimi dipendenti rimasti a livello distrettuale e non possiamo permetterci di essere schizzinosi» [cit. in Gross 1979: 56].

Il rapimento e la germanizzazione dei bambini polacchi fu una parte importante del programma nazista volto alla distruzione demografica e culturale della nazione polacca. Il 18 giugno 1941 Himmler dichiarò che riteneva giusto rapire i bambini piccoli di famiglie polacche che mostravano caratteristiche razziali particolarmente buone per crescerli e educarli in Germania in istituti speciali e case per bambini.

D’altra parte, il fatto che un bambino fosse mandato in Germania non significava che sarebbe stato germanizzato senz’altro, dato che doveva subire test razziali, medici e psicologici per accertarne le potenzialità di germanizzazione. In linea di principio, gli esperti razziali nazisti preferivano i bambini di età non superiore agli otto-dieci anni, ma anche questo criterio fu attenuato per includere adolescenti sopra i diciassette anni. Lo scopo delle prove non era tanto quello di accertare l’origine tedesca del candidato quanto di selezionare bambini con solide qualità fisiche e mentali. I bambini selezionati per la germanizzazione dovevano poi frequentare scuole o istituzioni nelle quali tutto era predisposto per cancellare l’identità polacca: ai bambini era vietato parlare polacco e se lo facevano venivano picchiati o venivano privati del cibo. Venivano quindi arruolati nei gruppi giovanili nazisti come la Hitlerjugend [Gioventù hitleriana] o il Bund Deutscher Mädel [Lega delle ragazze tedesche].

Per cancellare in profondità l’origine polacca, i cognomi tedeschi sostituirono quelli polacchi e furono emessi certificati di nascita falsi. Spesso venivano conservate alcune lettere iniziali del cognome polacco: Sosnowska divenne Sosemann; Mikołajczyk, Micker; Witaszek, Wittke; apparentemente l’intenzione era quella di permettere ai due nomi di fondersi nella memoria del bambino in modo che il nome originale venisse dimenticato. Spesso i bambini ricevevano nomi che corrispondevano foneticamente ai loro nomi polacchi: Piatek divenne Pionteck; Jesionek, Jeschonnek. Infine, alcuni nuovi nomi erano traduzioni tedesche di quelli polacchi: Ogrodowczyk era Gartner; Młynarczyk, Müller.

La documentazione esistente non consente di fornire cifre precise sul numero di bambini polacchi che subirono pratiche di germanizzazione, ma secondo alcune fonti circa 200.000 bambini polacchi furono sequestrati perché fossero germanizzati [Lukas: 17-40].

Lo smantellamento delle infrastrutture produttive. Parallelamente alla distruzione delle strutture culturali, i Tedeschi si applicarono a smantellare le infrastrutture produttive secondo la direttiva di Goering approvata il 13 ottobre 1939: «tutte le materie prime, i materiali di scarto, le macchine ecc. che servono all’economia di guerra tedesca devono essere rimosse dai territori del Governatorato Generale. Le imprese che non sono assolutamente necessarie al solo mantenimento della nuda esistenza della popolazione devono essere trasferite in Germania, a meno che tale trasferimento non richieda un periodo di tempo irragionevolmente lungo e non renda più pratico lo sfruttamento di quelle imprese secondo direttive tedesche da eseguire nella sede attuale» [cit. in Gross 1979: 47-48].

Prima della fine del 1939 molte fabbriche furono smantellate e grandi quantità di attrezzature, ferro, acciaio, metalli preziosi, prodotti chimici e petrolio vennero trasportati in Germania. Successivamente, quando i Tedeschi si resero conto che era più economico lo sfruttamento in loco, vennero implementate nuove politiche per intensificare in terra polacca la produzione agricola e industriale, ma sempre a vantaggio della Germania. Le grandi proprietà terriere passarono sotto il diretto controllo tedesco e a tutti i villaggi fu imposto l’obbligo di versare una quota fissa dei loro prodotti. Nel febbraio 1941 i Tedeschi si erano impadroniti di 85.246 aziende industriali e 121.120 attività commerciali polacche.

Nel gennaio 1940 i Tedeschi arrivarono perfino a sequestrare gli indumenti pesanti come le pellicce di montone, lasciando al gelo quelli che li avevano indossati [Kochanski: 101].

Dopo la caduta della Francia, tuttavia, fu fatto uno sforzo per rilanciare l’economia polacca e migliorare le comunicazioni in preparazione del prossimo attacco all’Unione Sovietica e il Governatorato Generale divenne un’importante area per future le operazioni in URSS. I prezzi dei generi alimentari aumentarono molto rapidamente e le fasce più povere della comunità soffrirono di malnutrizione e fame, perché i Tedeschi avevano congelato i salari ai livelli prebellici. Una parte della popolazione, almeno inizialmente, sembrò trarre vantaggi dalla nuova politica, in particolare i contadini, che potevano scaricare sui prezzi dei loro prodotti l’aumento dei prezzi dei manufatti. Ma anche la loro relativa prosperità finì quando i Tedeschi chiesero consegne di grandi quantità di derrate agricole a basso prezzo.

Obbiettivo di tale politica era anche quello di staccare l’intellighenzia e la città e dalla campagna, ma gli sforzi dei Tedeschi fallirono. Di fronte alla brutalità e allo sfruttamento, i Polacchi mantennero una marcata solidarietà nazionale. Le forze di sicurezza tedesche consideravano tutti i Polacchi membri della resistenza. In effetti, la Gestapo credeva che nel maggio 1941 «non ci fosse un solo Polacco che si sarebbe fatto avanti e avrebbe lavorato davvero» per la Germania. I Tedeschi dovettero rendersi conto delle difficoltà a sottomettere i Polacchi a causa della loro «fede fanatica» nella «risurrezione della Polonia» [Ciechanowski in Leslie: 209-218].

La deportazione dei lavoratori. La distruzione della Polonia venne perseguita anche con la deportazione in Germania di centinaia di migliaia di Polacchi come lavoratori forzati.

Negli anni 1939-1944 furono deportate in Germania 1,3 milioni di persone. La maggior parte dei Polacchi deportati e costretti al lavoro forzato nelle fabbriche o nelle campagne, anche i bambini piccoli e denutriti, non disponevano di assistenza e cure mediche sufficienti. Solo se era fortunato, un Polacco poteva finire in una fattoria a lavorare per una rispettabile famiglia tedesca che lo trattava con gentilezza. Gli operai polacchi deportati nel Reich dovevano portare sui loro vestiti la lettera viola “P” per distinguerli dalla popolazione tedesca, la quale veniva ammonita a non trattarli troppo umanamente né ad avere con loro alcun rapporto sociale. I Polacchi non potevano andare in chiesa o al cinema, usare i mezzi pubblici o avere rapporti sessuali e, secondo una direttiva, nessun rimorso doveva limitare tali restrizioni e divieti. Molti Tedeschi furono condannati per aver mostrato anche un po’ di gentilezza verso i Polacchi; uno di loro pagò il biglietto ferroviario a un Polacco e andò con lui al cinema, per questo un tribunale tedesco lo condannò a nove mesi di reclusione. Un tedesco quarantanovenne di Halberstadt fu condannato a un mese di reclusione per aver offerto un pacchetto di sigarette a un Polacco. Quando un Tedesco di mezza età permise a un Polacco di corrispondere con la sua famiglia, andò in prigione per quattro mesi. Un appello tedesco diceva: «Tedeschi! I Polacchi non potranno mai essere tuoi compagni. I Polacchi sono inferiori a tutti i Tedeschi, sia nei campi che nelle fabbriche. Siate giusti, come devono essere tutti i Tedeschi, ma non dimenticate mai che appartenete al Popolo dei signori [Herrenvolk]». All’inizio del 1941, Himmler ordinò l’esecuzione di 190 lavoratori agricoli polacchi che presumibilmente avevano avuto rapporti sessuali con donne tedesche. [Lukas: 17-40].

4. L’impatto distruttivo dell’occupazione tedesca

«Ogni nazione sotto occupazione nemica durante la Seconda guerra mondiale ha sperimentato il terrore da parte dei Nazisti. Ma nessuna nazione ha sofferto più della Polonia. I Polacchi furono fucilati non solo per aver resistito o combattuto i Tedeschi, ma anche semplicemente per essere stati sorpresi fuori casa dopo il coprifuoco o per aver venduto beni al mercato nero o anche solo per essere Polacchi. Anche i bambini sotto i sedici anni di età erano esposti alla condanna a morte per aver fatto dichiarazioni anti-tedesche o semplicemente per aver dimostrato ciò che i Tedeschi consideravano una “mentalità ostile”. Un Polacco poteva essere abbattuto per non aver ceduto il passo su un marciapiede a un Tedesco che si avvicinava dalla direzione opposta o per non essersi tolto il cappello in presenza di un Tedesco. Francesi e Belgi non venivano arrestati e uccisi in strada in occasione di un rastrellamento. La gente viveva nella costante paura dell’arresto, della tortura e della morte. Nessuno poteva essere certo quando usciva di casa la mattina che sarebbe rientrato la sera» [Lukas: 34].

10. Lavoratrici forzate polacche e sovietiche in Germania dopo la loro liberazione da parte della 9a armata americana, dicembre 1944.

(Fonte: Kochanski)

Si stima che durante la guerra la Polonia abbia perso il 45 per cento dei suoi medici, il 57 per cento dei suoi avvocati, 15 per cento degli insegnanti, il 40 per cento dei professori universitari, quasi il 50 per cento degli ingegneri qualificati, il 30 per cento dei tecnici, il 18 per cento del clero. Scomparve anche la maggior parte dei suoi giornalisti: 73 furono assassinati, 77 morirono nei campi di concentramento e nelle carceri, 50 nel ghetto e 12 nella rivolta di Varsavia [Lukas: 9]. Questo triste catalogo di perdite tra le classi colte e l’élite professionale e il terrore dei lavoratori ordinari e dei contadini mostra che i Polacchi erano effettivamente coinvolti in una lotta per la sopravvivenza.

Forse dipese anche da questa politica di distruzione totale se la Polonia fu l’unico paese sotto la dominazione o l’influenza tedesca che non produsse figure di collaborazionisti come Quisling in Norvegia o Pétain in Francia.

La maggior parte dei Polacchi morì in esecuzioni di massa o individuali o affamati o uccisi dalla fatica. Tuttavia molti Polacchi morirono anche nei campi di sterminio. I primi prigionieri non tedeschi ad Auschwitz erano Polacchi, e polacca era la maggioranza dei detenuti in quel campo fino al 1942, quando gli Ebrei divennero il gruppo più numeroso. E fino al 1942 era polacco anche il 90% dei detenuti del campo di Stutthof situato a 34 chilometri a est di Danzica. La prime vittime di uccisione con gas velenosi ad Auschwitz furono 300 Polacchi e 700 prigionieri di guerra sovietici. I Polacchi nei campi di concentramento erano così tanti che praticamente in ogni famiglia polacca vi era qualcuno che vi era stato torturato o ucciso.

Oltre 35.000 Polacchi passarono per Dachau; circa 33.000 donne polacche furono imprigionate a Ravensbruck; a Sachsenhausen morirono 20.000 Polacchi; a Mauthausen, 30.000; a Neuengamme, 17.000.

Dopo quasi sei anni di guerra, la Polonia aveva perso 6.028.000 dei suoi cittadini, il 22% della sua popolazione totale, il più alto rapporto tra perdite e popolazione di qualsiasi paese in Europa. Circa il 50% di queste vittime erano Polacchi cristiani e il 50% Polacchi ebrei. Circa 5.384.000 di persone, l’89,9% delle perdite belliche polacche (Ebrei e Gentili), perirono nelle prigioni, nei campi di sterminio, nelle incursioni, nelle esecuzioni, nei ghetti e per epidemie, fame, lavoro eccessivo e maltrattamenti [Lukas: 38-39]. Ian T. Gross ha calcolato che le perdite civili e militari in rapporto alla popolazione siano state pari al 18% circa in Polonia, 10,60% in Iugoslavia, 6,90 in Grecia, 3,90 in Urss, 2,20 in Olanda, 1,75% in Francia, 1,30 in Cecoslovacchia [Gross 1979: 84].

Ciò considerato, non può stupire che l’occupazione tedesca e le pratiche del terrore contro gli Ebrei e i Polacchi abbiano avuto un impatto demoralizzante su alcuni settori della popolazione incidendo negativamente sulla morale, sul sentimento della condivisione, sulla pietà. Così poté verificarsi che alcuni giovani polacchi non esitarono a tormentare, perseguitare, ricattare gli Ebrei, già confinati nei ghetti, fuggitivi nelle foreste, nascosti nelle cantine. L’ansia quotidiana di procurarsi i mezzi per sopravvivere, senza neppure essere certi di poter vedere il giorno seguente, produceva uno stato di permanente stanchezza, soprattutto tra coloro che organizzavano o dirigevano operazioni di resistenza clandestina. Per molti l’indebolirsi delle risorse fisiche o emotive poteva portare all’alcol o al suicidio come soluzione senza alternative. L’alcolismo, ad un certo punto, assunse una tale importanza che la resistenza polacca dedicò delle vere e proprie campagne di critica adoperandosi anche attivamente per distruggere le distillerie illegali [Lukas: 101].

5. Resistenza e Stato clandestino

Eppure, la resistenza polacca non ebbe uguali in Europa per estensione, partecipazione popolare, durata. Un significativo indizio di tale estensione lo si può ritrovare nella decisione nazista di creare una sezione speciale del servizio di polizia a Varsavia, destinata alla repressione dei gruppi di resistenza e così organizzata [Davies 2004: 111]:

IV-A1 – partigiani, comunisti, operatori radio illegali

IV-A2 – sabotaggi, attacchi armati, documenti falsi

IV-A3 – 1. organizzazioni di destra, 2. assemblee, 3. organizzazioni politiche segrete, 4. resistenza cospiratrice

IV-A4 – servizio di protezione per ufficiali nazisti

IV-A5 – codici e decrittazione

IV-B – opposizione religiosa: chiesa cattolica, massoni, affari ebraici

IV-C – arresti, prigioni, stampa

IV-D – ostaggi, stranieri, illegali

IV-E – informazioni economiche, sicurezza postale, diserzioni

IV-N – compiti speciali della Gestapo

Il 18 aprile 1946, davanti al tribunale di Norimberga il governatore Hans Frank affermò: «È stato il movimento di resistenza, iniziato fin dal primo giorno e sostenuto dai nostri nemici, a rappresentare il problema più difficile che ho dovuto affrontare» [Cit. in Kochanski: 115]. In effetti, la resistenza iniziò quasi subito dato che la prima organizzazione, il Servizio per la Vittoria della Polonia SZP, fu creata prima della resa di Varsavia dal generale Rómmel, che nominò il generale Michał Karaszewicz-Tokarzewski come primo comandante “con il compito di continuare la lotta per l’indipendenza e per l’integrità delle frontiere nella loro interezza” [Cit. in Kochanski: 115]. In realtà, il movimento resistenziale nel suo complesso e ai suoi inizi era composto da centinaia di gruppi in ciascuno dei quali gli uomini si conoscevano e si fidavano l’uno dell’altro.

Il primo ministro del governo in esilio Sikorski, volendo assumere il controllo e l’iniziativa politica e militare anche in Polonia, nel novembre 1939, istituì l’Unione per la lotta armata ZWZ, come movimento di resistenza militare in Polonia; inizialmente, le autorità volevano che l’organizzazione fosse guidata dal Comandante in Capo, il generale Kazimierz Sosnkowski, che si trovava all’estero. Ma il 30 giugno 1940 Sosnkowski, da Londra, nominò il generale Stefan Rowecki, alias Grot, comandante generale della ZWZ.

Tutta la Polonia venne divisa in distretti, all’interno dei quali si sarebbero formate delle cellule con un sistema piramidale in cui ogni membro di una cellula di cinque persone conosceva solo le altre quattro.

Indicazioni su come attuare la resistenza furono diramate il 4 dicembre 1939 quando venne precisato l’obbiettivo finale: un’insurrezione armata nelle retrovie degli eserciti di occupazione, in concomitanza con l’ingresso delle forze regolari polacche nel paese. Prima però occorreva evitare azioni premature anche per evitare le terribili ritorsioni dell’occupante tedesco. Ulteriori linee guida seguirono nell’aprile 1940, indirizzando la resistenza ad azioni di sabotaggio e diversione e alla repressione dei collaborazionisti, che, se giudicati colpevoli, dovevano essere fucilati. La caduta della Francia, che significava il protrarsi a lungo della guerra, portò il governo e la resistenza a cambiare i piani. Nel novembre 1940 furono inviate istruzioni a Rowecki ordinandogli di concentrarsi sui preparativi per l’azione futura, quando sarebbe arrivato il momento opportuno, ma nel frattempo di attaccare il sistema di comunicazioni tedesco, in particolare le ferrovie.

Nel febbraio 1942 Sikorski trasformò la ZWZ in AK, Armia Krajowa (Esercito Nazionale), alla quale tutte le organizzazioni della resistenza dovevano sottomettersi. «E non era solo un movimento clandestino: era parte integrante delle forze armate polacche, sotto il comando del governo in esilio a Londra, alleato con la Gran Bretagna e gli Stati Uniti nella guerra contro la Germania nazista». [Snyder 2010]

Rowecki, arrestato a Varsavia il 30 giugno 1943, fu internato e assassinato dai Tedeschi a Sachsenhausen; il generale Tadeusz Komorowski, alias Bor, lo sostituì a capo della AK.

Nell’autunno del 1941, la ZWZ contava circa 40.000 ufficiali e soldati che diventarono 140.000 nell’estate del 1942. Al momento della massima espansione, l’esercito clandestino poteva contare su 380.000 uomini, dotati però di poche armi. L’aiuto inglese non fu mai consistente, ma dopo l’invasione tedesca dell’Unione Sovietica e l’alleanza di fatto con quest’ultima, fu ulteriormente ridotto, poiché il governo britannico considerava la Polonia un teatro di operazioni riservato ai Sovietici. Mosca, da parte sua, aiutò l’Esercito Popolare – Armia Ludowa (AL) – di osservanza comunista, ma solo nell’estate del 1944.

La resistenza polacca poté dunque contare solo sulle proprie forze, non avendo mai ricevuto aiuti paragonabili a quelli di cui poterono disporre la Grecia, la Francia, la Jugoslavia, il che aiuta anche a comprendere la sua specificità. Un’altra particolarità è il ruolo considerevole svolto dagli ufficiali di carriera, soprattutto nell’AK. Rispetto ai paesi dell’Europa occidentale, anche molti contadini parteciparono alla resistenza [Borejsza: 38].

La resistenza in Polonia doveva affrontare situazioni e problemi specifici che non si davano in alcun altro paese in Europa. La Polonia era stata invasa dai Tedeschi (il 1° settembre 1939) e dai Sovietici (il 17 settembre 1939), il suo territorio era stato diviso in tre zone: una annessa al Reich, una seconda organizzata in Governatorato Generale, una terza occupata dai Sovietici i quali, non meno dei Tedeschi, avevano messo in opera violentissime azioni di distruzione delle istituzioni, della cultura, della società civile polacche. Per di più, tra Tedeschi e Sovietici, secondo uno dei protocolli del Patto firmato il 28 settembre 1939, si era stabilita una fattiva collaborazione per scambiarsi tutte le informazioni su possibili interventi di resistenza dei Polacchi e per reprimerli sia che si verificassero nella zona occupata dai Nazisti sia in quella occupata dai Sovietici.

Così, la resistenza si sviluppò soprattutto nel Governatorato Generale, mentre incontrò moltissimi ostacoli nei territori annessi e nella zona occupata dai Sovietici, dove i Polacchi erano estremamente vulnerabili per l’ostilità da parte delle minoranze etniche locali, spesso disponibili a collaborare con i Tedeschi da una parte e con i Sovietici dall’altra.

La situazione era anche più difficile nella Polonia occupata dai Sovietici, dove le “competenze” spionistiche e terroristiche del NKVD, affinate da lunga esperienza in patria, miravano a diffondere tra i Polacchi la sfiducia e la diffidenza reciproca. Il risultato fu che mentre la repressione tedesca produsse come effetto una maggiore unità e coesione, quella sovietica riuscì, almeno in parte, a dividere gli abitanti dell’area occupata, tant’è che nella zona sovietica, anche i vecchi amici, bloccati da sospetto e diffidenza, evitavano di rivelare le loro opinioni politiche.

Lo sviluppo di una resistenza organizzata nella zona sovietica fu praticamente bloccato quando Klemens Rudnicki (il vice di Karaszewicz-Tokarzewski) fu arrestato quasi subito dopo il suo arrivo e deportato in Siberia; alla fine del 1941 emerse che poteva essere stato tradito dal capo della resistenza del distretto di Lwów, il colonnello Emil Macieliński, che era stato costretto a diventare un informatore della polizia segreta sovietica, l’NKVD.

Jan Karski (importante esponente della resistenza, tentò – senza essere creduto né da Churchill né da Roosevelt – di far conoscere all’estero la realtà dei campi di sterminio) ricevette da un professore di diritto l’incarico di portare a conoscenza di Sikorski la situazione di Leopoli: «C’è una cosa che devi capire e dire agli uomini di Varsavia. Qui le condizioni sono molto diverse. Per prima cosa, la Gestapo e la GPU [Polizia segreta sovietica] sono due organizzazioni completamente diverse. Gli uomini della polizia segreta russa sono più furbi e meglio addestrati. I loro metodi di polizia sono superiori. Sono meno rozzi, più scientifici e sistematici. Molti degli stratagemmi e delle pratiche che funzionano bene a Varsavia non funzionano affatto a Leopoli. Molto spesso i vari rami dell’underground non possono correre il rischio di mettersi in contatto tra loro per la difficoltà di eludere gli agenti della GPU e anche di sapere chi sono» [cit. in Kochanski: 119].

Tra il settembre 1939 e il giugno 1941, la Polonia non poteva condurre una lotta armata risolutiva contemporaneamente contro due occupanti. Le possibilità di combattere nella zona di occupazione sovietica erano anche più limitate, non da ultimo a causa del carattere multinazionale dei territori occupati dall’URSS(2). La lotta clandestina polacca era, quindi, confinata alla zona del Governatorato Generale. Negli anni 1939-1940, il governo polacco si oppose alle azioni spontanee delle singole unità militari, temendo rappresaglie sproporzionate rispetto all’efficacia di queste azioni. Le considerava inutili e senza speranza, soprattutto nella prima metà del 1941, quando un enorme esercito che si preparava ad attaccare l’Unione Sovietica stava concentrando le sue forze sul territorio del Governatorato Generale. Fino al 1942, quindi, venne favorita l’attività di intelligence, la propaganda, la diversione, la ricognizione.

Secondo la Wehrmacht, la resistenza polacca – in cui l’AK giocò un ruolo decisivo – portò a termine tra il luglio 1942 e la fine di giugno 1944, 110.000 azioni militari, distruggendo 135 ponti e portando a termine 1.500 azioni dirette contro il trasporto ferroviario tedesco. Secondo l’AK, tra il gennaio 1941 e la fine di giugno 1944, le varie unità della resistenza danneggiarono o distrussero 26.000 carri e locomotive, più di 4.000 veicoli militari e circa 3.000 macchine nelle fabbriche [Borejsza: 38-39].

A causa della conformazione del territorio, in gran parte pianeggiante, la resistenza polacca non poteva condurre azioni militari su vasta scala, per cui scelse di consolidarsi organizzativamente, colpire le linee ferroviarie di rifornimento, sabotare convogli, compiere attentati contro i principali obiettivi dell’occupazione nazista. Le perdite tedesche a causa della Resistenza polacca furono comunque assai consistenti, con una media mensile, nel 1942, di 320 uomini e nel 1944 di 1700. Nei primi sei mesi del 1944 furono eliminati 769 esponenti della Gestapo nelle principali città polacche, fra i quali lo stesso comandante di Varsavia, il generale SS Franz Kutschera. Si stima che le perdite tedesche e dei loro ausiliari durante il conflitto, a opera della resistenza, ammontino a circa 100.000 uomini. [Vento: 93-94]

L’amministrazione civile clandestina. La resistenza in Polonia poté contare oltre che sulle organizzazioni militari armate anche su una struttura e un’amministrazione civile clandestina; il governo in esilio aveva infatti in patria dei rappresentanti, il più importante dei quali fu nel 1944-1945 il democristiano Jan Stanislaw Jankowski. Operava anche un’assemblea clandestina, il PKP (Comitato politico di coalizione), dal 21 marzo 1943 KRP (Rappresentanza politica dell’interno), presieduto dal socialista Kazimierz “Bazyli” Puzak. Vi partecipavano quattro partiti e la chiesa polacca: il Partito popolare (SL), contadino; il Partito nazionale conservatore (SN); il Partito socialista polacco (PPS); il Partito del lavoro (SP), democristiano. Il KRP fu poi allargato al Partito democratico (SD), centrista e ad altre formazioni minori. Il 19 gennaio 1944 il KRP fu trasformato in RJN, Consiglio di unità nazionale.

Il 15 marzo dello stesso anno il RJN emise il proprio manifesto politico: Per che cosa combatte la nazione polacca. I principali punti del manifesto erano i seguenti: la restaurazione di una Polonia libera, indipendente, forte e sicura; il raggiungimento della pace internazionale; la cooperazione tra le nazioni; la sconfitta della Germania e il suo disarmo; l’obbligo della Germania di partecipare alla ricostruzione dei Paesi sotto occupazione; il processo dei criminali di guerra; un sistema di alleanze internazionali con la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e la Francia, e il mantenimento di buon vicinato con l’Unione Sovietica. L’RJN propugnava infine il ristabilimento dei confini nazionali d’anteguerra, con l’annessione, a titolo di riparazioni di guerra, di Prussia orientale, Pomerania orientale e alta Slesia. Il manifesto aveva inoltre in programma una vasta serie di riforme sociali, agrarie ed economiche. Non vi era una preclusione all’ingresso dei comunisti nella coalizione di governo.

I comunisti del PPR, Partito operaio polacco, guidato in patria da Władysław Gomułka, pur consultandosi dal 1941 con le altre forze, non parteciparono né agli organismi democratici né al coordinamento militare: autonoma era infatti la GL, Guardia popolare, poi divenuta Armia Ludowa (AL), Esercito del popolo. Secondo i dati del dopoguerra, AL raggiunse 20.000 uomini, mentre la nuova storiografia polacca ne riduce il numero a poche migliaia [Vento: 91-92].

A proposito del ruolo e dell’importanza dei comunisti nella resistenza polacca Norman Davies ha scritto: «Nel periodo 1939-41 non ci fu un partito comunista. I leader del movimento prebellico erano stati eliminati da Stalin, mentre la segregazione nazista della comunità ebraica aveva eliminato la comunità nella quale il partito aveva reclutato più adepti. Il sostituto del KPP [Partito comunista polacco], il PPR [il ricostituito partito comunista], non entrò in funzione fino al 1942 e l’ala militare del PPR, la Guardia Popolare (GL), rappresentò una forza marginale all’interno della Resistenza fino a quando non si avvicinò il momento della vittoria dell’Armata Rossa. Verrebbe da pensare che la ferocia dimostrata compensasse la sua carenza di numeri [Davies 2004: 211].

Vale anche la pena rilevare con Andrea Vento che «la Polonia non rispose nei sei anni di occupazione alle lusinghe tedesche: essa fu forse l’unico paese occupato in cui non furono formate unità collaborazioniste o di volontari nelle Waffen-SS. Himmler tentò invano di formare una legione polacca da inviare sul fronte orientale, che raccolse in tutto il governatorato non più di 300 volontari, per lo più dall’incerto passato penale» [Vento: 94].

L’insurrezione di Varsavia(3). Il progetto più ambizioso della Resistenza in Polonia fu l’insurrezione di Varsavia dal 1° agosto al 2 ottobre 1944, il cui obbiettivo principale, considerato che le armate sovietiche del generale Rokossovskij si avvicinavano, era quello di contribuire alla sconfitta delle armate di centro tedesche e di liberare Varsavia in concomitanza con l’avanzata dell’Armata Rossa. La sconfitta della rivolta e poi l’arrivo delle truppe sovietiche, che garantivano il dominio del governo comunista in tutto il paese, avrebbero ritardato di 45 anni la riconquista delle libertà politiche e civili in Polonia.

La rivolta di Varsavia – sconfitta dai Tedeschi sotto gli occhi dell’Armata Rossa, che attese senza intervenire lungo le rive della Vistola – durò sessantatré giorni con costi enormi: insorti combattenti 40.000; morti 10.200; dispersi 7.000; gravemente feriti 5.000; totale perdite 22.200; insorti deportati in Germania 15.900; civili uccisi 200.000-250.000; civili evacuati durante e dopo l’insurrezione 700.000 [Zawodny: 210]. Costi che i Polacchi vollero pagare in vista di quell’indipendenza nella libertà alla quale non avrebbero mai potuto rinunciare, come solennemente ribadiva un volantino dei socialisti in occasione del 1° maggio 1940: «il destino della Polonia non sarà deciso sulle linee Maginot o Sigfrido. L’ora della decisione per la Polonia arriverà quando i Polacchi stessi si ribelleranno contro l’invasore» [Cit. in Davies 2004: 210].

La resistenza culturale dei Polacchi. Nonostante lo spaventoso impatto distruttivo della doppia occupazione tedesca e sovietica, nonostante le pratiche terroristiche e la repressione inaudita, la Polonia non si disintegrò, la società civile mantenne una sua compattezza e una sua autonomia che può apparire addirittura come «un fenomeno estremamente sconcertante proprio nel contesto della sua frammentazione [politica] prima della guerra». [Gross 1979: 28]

In particolare, i Polacchi riuscirono a sviluppare una serie straordinaria di attività volte a salvaguardare il tessuto culturale del paese, le possibilità di istruzione dei giovani, la speranza di riprendere il cammino interrotto dall’invasione tedesca.

12. Bandiera dell’AK - Esercito Nazionale con la “kotwica” (ancora), un emblema dello Stato clandestino polacco e dell’Armia Krajowa. Le lettere PW stavano per “Polska walcząca”, Polonia combattente.

Oltre alla resistenza armata, al sabotaggio economico nelle fabbriche, nelle imprese e nelle fattorie, lungo le reti di comunicazione, i Polacchi intrapresero forme di resistenza civile clandestine volte al mantenimento delle strutture culturali portanti: scuole, università, teatro, musica, stampa. Una forma di resistenza diversa dall’attacco partigiano, dal sabotaggio, dalle azioni di diversione, ma certo non meno importante nel contrastare i progetti tedeschi di distruzione della nazione polacca, della sua storia, della sua cultura, della sua lingua. Forme di resistenza che potevano avere come protagonisti uno studente che frequentava un corso universitario segreto, un’attrice che offriva una lettura di Henryk Sienkiewicz in una casa privata, un giovane che scriveva uno slogan anti-tedesco su un edificio, un anziano che aiutava a comporre i caratteri per un giornale clandestino, una ragazza che seguiva segretamente l’ultima trasmissione della BBC. Tutti impegnati ad esprimere e difendere l’identità polacca sotto attacco.

Tutti aspetti ed esempi di una vasta e sofisticata rete culturale clandestina. Nei territori annessi insegnanti e genitori crearono un sistema di scuole elementari e secondarie dove i Tedeschi le avevano proibite. Nel Governatorato Generale, dove i Nazisti avevano lasciato sopravvivere alcune scuole elementari, con la collaborazione dell’Organizzazione segreta degli insegnanti venne realizzata una rete di scuole secondarie clandestine, mentre dal 1941 operò un Dipartimento dell’Istruzione e della Cultura che aveva il compito di monitorare le iniziative a sfondo educativo. Nel 1942-43, 5.252 insegnanti diedero lezioni a oltre 86.000 scolari delle scuole elementari e altri 5.600 insegnanti nel Governatorato Generale si occuparono di oltre 48.000 studenti delle scuole secondarie. Nelle regioni annesse, dove istituire scuole segrete era più difficile che nel Governatorato Generale, nel 1942-43, 1.434 insegnanti polacchi impartirono lezioni a 18.713 studenti delle scuole elementari e 205 docenti a 1.671 studenti delle scuole secondarie.

Prima che i Tedeschi iniziassero lo sterminio sistematico degli Ebrei, nel 1942 nel ghetto di Varsavia esistevano venti scuole primarie e secondarie frequentate da 7.000 studenti, ma venivano impartiti anche insegnamenti universitari. Con gli Ebrei collaborarono anche i Polacchi legati all’Organizzazione segreta degli insegnanti [Lukas: 95-96,103-104].

Nonostante la chiusura delle università polacche e l’arresto dei professori, nell’ultima parte del 1940 iniziarono i corsi di livello universitario nell’Università segreta di Varsavia cui risultavano iscritti, nel 1944, 2.000 studenti. Nel dicembre 1940, professori e studenti deportati dall’Università di Poznan fondarono a Varsavia un’Università segreta delle Terre Occidentali che vantava circa 250 insegnanti e oltre 2.000 studenti. Erano circa 1.000 gli studenti che frequentavano le lezioni presso l’università clandestina di Cracovia, Vilnius e Leopoli. Gli studenti frequentavano lezioni segrete, sostenevano esami e ricevevano diplomi solitamente redatti in codice e firmati dai professori utilizzando pseudonimi. A volte uno studente riceveva un biglietto da visita che poteva essere scambiato con un diploma dopo la guerra. Una ex studentessa ha ricordato come, nel bel mezzo degli esami, la Gestapo fece irruzione nella stanza e arrestò i suoi insegnanti. Nonostante le ovvie difficoltà derivanti dal divieto di accesso alle biblioteche e ai laboratori, gli studiosi polacchi scrissero e distribuirono 150 libri scientifici su vari argomenti, mentre i laureati compilarono tesi e dissertazioni nelle loro specialità. In generale, come risultato di un gigantesco sforzo collettivo, si arrivò ad offrire un curriculum universitario vasto e differenziato.

13. Tre giovani combattenti in una foto scattata il 2 settembre 1944 durante l’insurrezione di Varsavia.

Da sinistra: Tadeusz Rajszczak "Maszynka" (15 anni); Kazimierz Gaara "Łuk" (17 anni);

Ryszard Michał Lach "Pestka" (17 anni).

Nel 1978 Yad Vashem ha riconosciuto Weronika e Feliks Rajszczak, il loro figlio, Tadeusz, e la figlia, Mirosława, come Giusti tra le Nazioni, perché, guidati solo da motivi umanitari, salvarono dai Nazisti cittadini ebrei.

Uno degli aspetti particolari e più sorprendenti dell’istruzione superiore clandestina polacca era l’ampio programma di studi di medicina con sede a Varsavia. I Polacchi istituirono dipartimenti di insegnamento clandestini negli ospedali e tenevano lezioni segrete nell’Istituto statale di igiene. Circa 500 insegnanti impartirono lezioni a 4.000 iscritti ai corsi di medicina e farmacia. Sempre a Varsavia c’era anche un programma, seppure meno ampio, di studi giuridici seguito da circa 600 studenti. La frequenza alle università era gratuita o, come nel caso della facoltà di medicina, il costo era minimo.

La resistenza culturale della società polacca fu sostenuta anche dalla diffusione della stampa clandestina che già nel 1940 annoverava circa 250 pubblicazioni, per raggiungere negli anni seguenti i 1.257 titoli, stampati e duplicati in numerose officine, 150 solo a Varsavia. Su 1.195 giornali, 780 giornali erano ciclostilati, 332 stampati, 69 dattiloscritti e 14 scritti a mano. Più della metà dei giornali clandestini erano organi dei quattro maggiori partiti politici e delle agenzie militari e politiche della clandestinità. La stragrande maggioranza di queste pubblicazioni apparteneva alla categoria della sinistra moderata e quindi aveva un atteggiamento pro-Sikorski; nel 1942, gli Inglesi identificarono solo otto pubblicazioni che classificarono come conservatrici e reazionarie.

La stampa clandestina polacca era anche caratterizzata da una varietà che cercava di soddisfare gli interessi specializzati dei suoi lettori, tra cui militari, donne, medici, insegnanti, persino prigionieri stranieri internati in Polonia. Ad esempio, l’underground stampava trenta titoli per gli scout, venti pubblicazioni letterarie e culturali e quattordici periodici satirici. I giocatori di scacchi pubblicavano un mensile, gli alpinisti avevano il loro annuario e c’era anche una pubblicazione speciale sulle marionette. Oltre a quattordici titoli pubblicati in tedesco a scopo diversivo, c’erano cinquantasei titoli della stampa ebraica che apparvero a Varsavia nel periodo giugno 1940-luglio 1942 in lingua yiddish, ebraica e polacca.

Oltre ai periodici, venivano pubblicati, sempre in clandestinità, opuscoli e libri su svariati argomenti; la storia era uno dei preferiti anche a causa dei divieti tedeschi, ma erano diffusi anche i libri di poesia e teatro. Czesław Miłosz (1911-2004), collaboratore con la stampa clandestina e premio Nobel nel 1980, curò un’antologia di poesie proprio in questo periodo.

Scrivere, pubblicare, distribuire la stampa clandestina era ovviamente molto pericoloso dato che i Tedeschi davano una caccia spietata ad autori, stampatori, distributori, per i quali era prevista la pena di morte. Ma, nonostante i grandi rischi, c’era sempre qualcuno pronto a ricoprire il posto di una persona appena arrestata dalla Gestapo. Per diminuire i rischi venne adottato un sistema di distribuzione a tre livelli: ogni distributore conosceva solo l’uomo che gli consegnava il giornale e colui a cui era destinato, in questo modo, il distributore catturato dalla Gestapo poteva rivelare solo due nomi [Lukas: 106-110].

Contrariamente ai progetti nazisti, il tentativo di cancellare la cultura polacca, e con esso di distruggere l’unità nazionale, non produsse i risultati sperati. Nel 1943 il governatore Frank ammise davanti a Hitler: «la paralisi della scolarizzazione e la considerevole restrizione dell’attività culturale si traducono con crescente slancio nel rafforzamento dell’unità nazionale polacca sotto la guida dell’intellighenzia polacca che cospira contro i Tedeschi. Ciò che non era stato possibile nel corso della storia polacca e durante i primi anni del dominio tedesco, vale a dire la creazione di un’unità nazionale avente uno scopo comune e internamente legata nella vita e nella morte, è ora il risultato dell’azione tedesca che lentamente ma inesorabilmente sta diventando una realtà» [Cit. in Lukas: 103].

«La Resistenza raggiunse un tale livello organizzativo dal punto di vista politico, militare, culturale, socio-educativo e solidaristico da fondare il PPP, Stato clandestino polacco)» [Vento: 93]. Una parte degli storici polacchi ritiene che “Stato clandestino polacco” sia per questo motivo più adeguato e comprensivo del termine “Resistenza” per esprimere la partecipazione, le realizzazioni, i progetti per il futuro della popolazione polacca durante la doppia occupazione tedesca e sovietica [Borejsza: 35].

____________________________________

* Sulla storia della Polonia nel XX secolo in questo sito sono stati pubblicati i seguenti articoli:

1. Polonia 1918-1939. La rinascita della Polonia indipendente

2. La Polonia e i patti nazi-sovietici del 1939

La guerra per la memoria in Polonia

Sono in preparazione altri quattro articoli:

4. La chiesa in Polonia sotto l’occupazione tedesca, Pio XII e il caso del cardinale Hlond

5. L’invasione e l’occupazione sovietica della Polonia

6. L’insurrezione di Varsavia 1° agosto-2 ottobre 1944

7. Gli Ebrei in Polonia

Note

(1). Al villaggio di Józefów e al massacro degli Ebrei perpetrato dal battaglione di riservisti tedeschi 101 hanno dedicato molte pagine Christopher R. Browning nel volume Uomini comuni. Polizia tedesca e soluzione finale in Polonia, Einaudi, Torino 1995 e Daniel Jonah Goldhagen nel volume I volonterosi carnefici di Hitler. I Tedeschi comuni e l’Olocausto, Mondadori, Milano 1998. Due volumi al centro di un animato dibattito storiografico.

(2). L’area che i Sovietici occuparono dopo l’invasione del 17 settembre 1939 si estendeva per 200.000 kmq circa con 13,2 milioni di abitanti che componevano un complicato mosaico etnico, religioso, linguistico. I Polacchi rappresentavano circa un terzo della popolazione totale, un altro terzo era ucraino, mentre il resto (escludendo una piccola minoranza di tedeschi, russi e lituani, forse il 3 per cento in tutto) era più o meno equamente diviso tra ebrei, bielorussi e comunità contadine ortodosse (per lo più residenti nella Polesia) cui mancava un chiaro senso di identità nazionale e si descrivevano come “locali”. Al mosaico etnico corrispondeva un mosaico di religioni: quasi tutti i Polacchi erano cattolici romani; gli Ebrei aderivano all’ebraismo; gli Ucraini nella Galizia orientale erano greco-cattolici, anche se nella Volinia erano ortodossi, così come i Bielorussi e gli abitanti della Polesia [Ciechanowski in Leslie: 214; Gross 2002: 4; Cienciala 2001: 391-396].

(3). All’insurrezione di Varsavia del 1° agosto-2 ottobre 1944 verrà dedicato un prossimo articolo.

____________________________________

Note biografiche delle personalità polacche

Per la redazione di queste note ho utilizzato il volume di Halik Kochanski.

Bór-Komorowski Tadeusz (1895-1966) – Generale; prestò servizio nell’Esercito durante la Prima Guerra Mondiale; combatté nella guerra polacco-sovietica; comandò la resistenza nell’area di Cracovia dal 1940 al 1943; al comando dell’AK da luglio 1943 a ottobre 1944; venne fatto prigioniero dai Tedeschi; nel settembre 1944 fu nominato comandante in capo dell’esercito polacco, ma non poté assumere la carica dopo maggio 1945.

Gomułka Władysław (1905-1983) – Politico; attivista del Partito Comunista Polacco dal 1926 al 1938, scontò due pene detentive; capo del PPR (partito comunista polacco) nel 1943-1948; vice primo ministro nel governo provvisorio polacco (comunista) e attivo nella repressione dell’agitazione anticomunista; cadde in disgrazia nel 1948 e fu tenuto agli arresti domiciliari dal 1948 al 1955; segretario generale del Partito Operaio Polacco Unito (1956-70), si dimise dopo la repressione della rivolta dei lavoratori dei cantieri navali con la forza militare nel dicembre 1970.

Grot-Rowecki Stefan (1895-1944) – Generale; prestò servizio nelle legioni polacche durante la prima guerra mondiale; combatté nella guerra polacco-sovietica; attivo nella resistenza polacca; venne arrestato dalla Gestapo a Varsavia il 30 giugno 1943 e inviato al campo di concentramento di Sachsenhausen; respinse le proposte tedesche di organizzare un battaglione polacco per combattere i Sovietici; venne fucilato dopo lo scoppio dell’insurrezione di Varsavia.