Abele Saba, deportato politico e partigiano oristanese

di Carla Cossu

Abele Saba è un “triangolo rosso”, colore destinato, nella iconografia dei lager, agli oppositori politici, agli antifascisti, ai partigiani, agli operai delle fabbriche che, fra il ‘43 e il ‘44, organizzarono gli scioperi nelle zone industrializzate del Piemonte, della Toscana e della Lombardia, in fabbriche come la Pirelli, l’Alfa Romeo, la Breda, l’Ercole Marelli, la Falck, la Innocenti, l’Isotta Fraschini, la Dalmine e altre.

Arte al femminile e femminilizzazione dell’arte. I casi di Edina Altara e Francesca Devoto

di Giuliana Altea

Attraverso i casi della decoratrice Edina Altara e della pittrice Francesca Devoto, questo intervento esamina due distinti – e cronologicamente successivi – modelli operativi aperti nel primo Novecento alle donne artiste. Così facendo tocca inevitabilmente un orizzonte di problemi proprio di tutta la cultura figurativa del periodo: dalle connotazioni di genere attribuite all’espressione artistica e alle idee sulla creatività femminile e maschile, alle identità pubbliche che artiste e artisti hanno di volta in volta costruito per sé stessi.

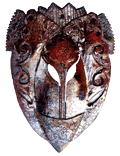

La “costante nuragica”. Forme, simbologie e ideologie nell’uso dell’arte nuragica in ceramica

di Antonella Camarda

Nel processo di formazione della nazione sarda, intesa come “comunità politica immaginata, e immaginata come intrinsecamente insieme limitata e sovrana”, iniziato alla fine del XIX secolo, ma rinegoziato profondamente nel secondo dopoguerra, la continuità etnica tra sardi delle origini e attuali è stata un tassello importante, nonostante l’incertezza sulla realtà storica di questo legame. La cultura nuragica è stata utilizzata in modo ideologico per la costruzione di autorappresentazioni, certo non meno efficaci perché non suffragate a sufficienza da dati scientifici.

La ceramica di Arrigo Visani nella Scuola di via Bellini ad Oristano

di Alfredo Pomogranato

Quando Arrigo Visani approda in Sardegna nel 1961, è già un valente pittore e affermato ceramista con una ricca esperienza artistica costruita a partire dagli studi superiori alla Regia Scuola d’Arte di Faenza diretta in quegli anni dal grande Gaetano Ballardini e che annoverava illustri maestri-insegnanti come Domenico Rambelli, Anselmo Bucci, Maurizio Korach e Pietro Melandri. Lì, aveva conseguito il doppio diploma del Corso Tecnico e Artistico. Con questa cassetta degli attrezzi ben fornita torna nella sua città natale, Bologna, per entrare nell’Accademia di Belle Arti. Gli studi universitari saranno importanti per la sua formazione pittorica che passa attraverso la guida di insegnanti del calibro di Giorgio Morandi e Virgilio Guidi.

Perché la Sardegna è rimasta indietro. L’analisi di Paola Maria Arcari

di Vincenzo Medde

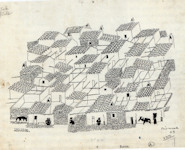

L’abbandono delle coste e delle terre più fertili della pianura aveva quindi causato nel corso dei secoli il calo consistente delle attività agricole e il conseguente e progressivo ripiegamento verso lo stato pastorale, sicché, durante la lunga dominazione aragonese la pastorizia era diventata dominante, per di più in un contesto d’uso collettivo delle terre che ostacolava l’impiego razionale e produttivo delle risorse. Inoltre, i vincoli e le interdipendenze tra feudalismo e pastorizia si erano rinsaldati nella durata del sostegno reciproco, sicché la Sardegna poteva dirsi una società feudale dal punto di vista politico e pastorale dal punto di vista economico.

Perché la Sardegna è rimasta indietro. L’analisi di Gavino Alivia

di Vincenzo Medde

«Perché la grande isola è tuttora spopolata, incolta?», si chiedeva già nel 1934 Gavino Alivia in occasione del 12. Congresso geografico italiano che si teneva appunto in Sardegna. «Le cause di questo fenomeno – Alivia vi torna ancora vent’anni dopo – sono essenzialmente storiche: l'isolamento della Sardegna dalle correnti migratorie, dalle invasioni, dagli scambi, la insicurezza del litorale e infine la malaria, che in una popolazione tanto rarefatta ha potuto fare strage».

Pagina 6 di 11