Il patto Molotov-Ribbentrop e la Seconda guerra mondiale secondo Vladimir Putin

di Vincenzo Medde

Vladimir Putin il 18 giugno 2020 sulla rivista americana «The National Interest» ha pubblicato un lungo articolo The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II per presentare la versione russa e personale delle vicende che portarono alla Seconda guerra mondiale. L’articolo, che pure pretende di essere basato solo su documenti d’archivio, appare a tratti più comizio e perorazione retorica che ricostruzione storicamente discutibile ma attendibile, e si fa fatica a credere che gli storici russi che hanno aiutato Putin non siano in grado di produrre analisi, certo di parte, ma almeno un po’ più sofisticate. La ricerca storica professionale documenta infatti una realtà storica ben diversa da quella presentata in più occasioni da Putin.

Non fare come in Russia! L’alternativa democratica e riformista di Filippo Turati al comunismo e al fascismo

di Vincenzo Medde

Il Partito socialista italiano era nato nel 1892 (ma questo nome venne assunto solo nel 1895) quando si era separato dall’anarchismo che aveva caratterizzato le prime esperienze del movimento operaio in Italia. Alla direzione del partito si affermò Filippo Turati (1857-1932), con una strategia riformista e gradualista che chiamava il partito, anche attraverso la collaborazione con forze e governi borghesi, a battersi per un graduale miglioramento delle condizioni di vita del proletariato e per una progressiva democratizzazione delle istituzioni liberali, all’interno delle quali il movimento operaio avrebbe creato i propri istituti, dai quali, e senza violenza, sarebbe nata la società socialista.

Storia e memoria della Russia sovietica nella Russia di Putin*

di Vincenzo Medde

Luglio 1997. Irina Flige e Veniamin Iofe presero un treno notturno da San Pietroburgo a Medvezhya Gora, nella Repubblica di Carelia, dove avrebbero potuto disporre dell’aiuto di un reparto di reclute accampate nelle vicinanze. A loro si era unito Yuri Dmitriev, capo della Memorial Society di Petrozavodsk capitale della Carelia. Cercavano di ritrovare il luogo dove erano stati sepolti in gran segreto oltre mille prigionieri delle isole Soloveckie trucidati nel novembre del 1937 per ordine del governo sovietico.

Arborea 1950-1955. La riforma agraria. Da mezzadri a coltivatori diretti*

di Lucia Capraro

Il problema della proprietà della terra era sentito ad Arborea da ben prima della pubblicazione della Legge Stralcio del 21.10.1950 sulla creazione della piccola proprietà contadina. In realtà, tutti i mezzadri che si erano stabiliti nella bonifica erano convinti che la terra sarebbe diventata loro dopo un certo numero di anni nonostante non esista un documento che parli di questa possibilità. Ai mezzadri erano note infatti le affermazioni del primo presidente della Società Bonifiche Sarde ing. Dolcetta, il quale, secondo un delegato sindacale, ancora nel 1926, in una sua relazione al Governo sui lavori di trasformazione agraria della zona di Mussolinia, avrebbe affermato che «il fine che si proponeva la SBS era il miglioramento costante delle condizioni di vita sotto l’aspetto igienico, demografico economico e sociale, dei lavoratori, cui per diritto di natura competeva la proprietà della terra che trasformavamo»1.

Il furore degli esclusi tra racconto e repressione. Stati Uniti e Unione Sovietica negli anni Trenta

di Vincenzo Medde

Negli anni Trenta, dentro alla Grande Depressione, si svolse negli Stati Uniti un altro grande dramma ambientale, economico e sociale. Negli stati della Dust Bowl — Texas, New Mexico, Colorado, Nebraska, Kansas, Oklahoma –, la siccità prolungata, la crisi economica, l’uso intensivo delle macchine, la stretta delle banche ridussero in miseria i coltivatori, costringendoli a vendere tutto quel che possedevano per mettersi in cammino, in carovane di miseria e di dolore, verso la California, dove speravano di trovare lavoro e accoglienza.

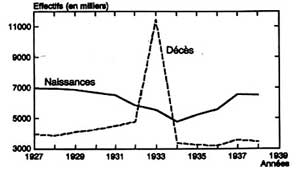

Non dare i numeri. Come Stalin seppellì il censimento del 1937 e falsificò quello del 1939

di Vincenzo Medde

Grafico nascite e decessi

Governi e dittature del passato, per controllare e falsificare le informazioni utili alla propaganda, hanno fatto uso di mezzi forse meno sofisticati di quelli a disposizione nei social media contemporanei, ma certo sono risultati, per un lungo tempo, altrettanto efficaci e molto più devastanti. Un esempio di manipolazione e di falsificazione, che ancora dà del filo da torcere a demografi e statistici che vogliano ricostruire la reale consistenza della popolazione sovietica negli anni Trenta, lo offre la storia dei censimenti in Urss del 1937 e del 1939.

Pagina 4 di 11